云南省图书馆机构用户,欢迎您!

针对以往研究解释力不足的问题,本文结合语言事实并立足外框架模型,认为“吃食堂”的初级结构应是“在食堂吃”。具体来说,“在食堂”基础生成于VP的标识语位置,动词“吃”经提升移至轻动词v的位置,与抽象的 合并,并在该位置统制介词短语“在食堂”,再经介词融合,整个结构拼读为“吃食堂”的表层形式。“吃”在事件结构中担任功能范畴,其原本的词汇信息会在概念-意向界面作为额外信息被激发出来。若此分析合理,其它相关的非典型宾语结构亦有望获得有效解释。

合并,并在该位置统制介词短语“在食堂”,再经介词融合,整个结构拼读为“吃食堂”的表层形式。“吃”在事件结构中担任功能范畴,其原本的词汇信息会在概念-意向界面作为额外信息被激发出来。若此分析合理,其它相关的非典型宾语结构亦有望获得有效解释。

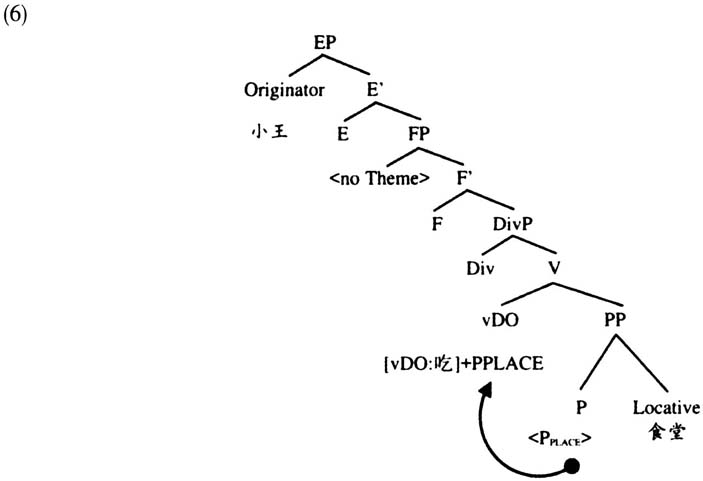

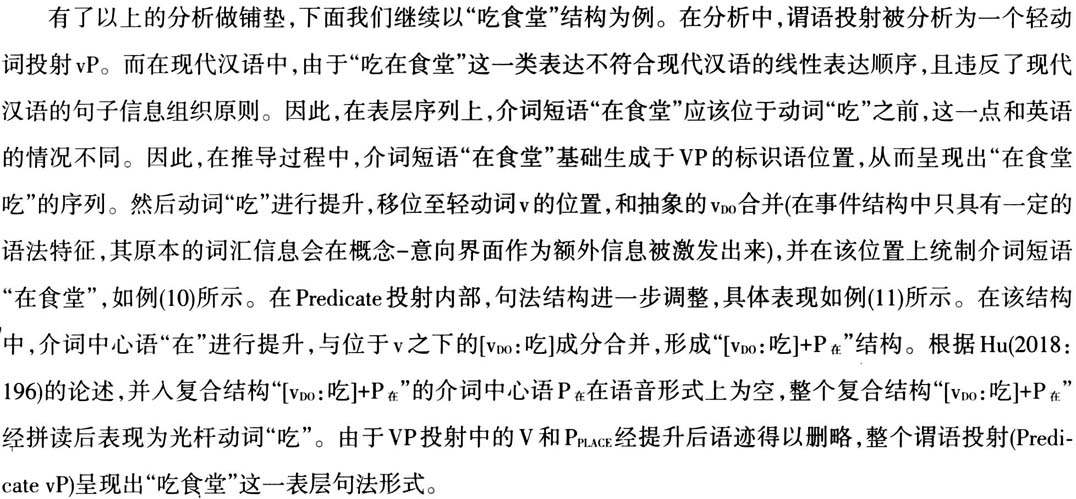

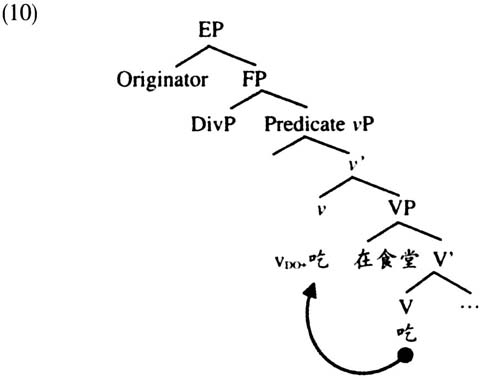

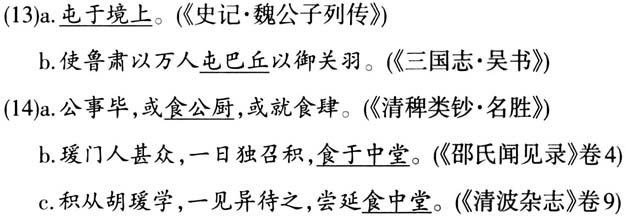

Hu(2018)在对外框架模型的研究中发现:尽管Borer(2005b)在研究中发现外框架模型中DP和EP结构之间具有平行关系,但二者在对应的树形结构中却没有对应的功能性量词。对此,他(2018:32)基于三项考量,提出了EP结构中同样存在功能核心量词(Division head,简称Div head)的观点,从而完善了外框架模型的事件句法模式。 在DP结构中,名词性谓词需要首先被CL(即Classifier,即功能性量词)所选择,将名词性谓词个体化。如例(5)所示,事件性谓词同样需要先和Div核心词合并,才能决定是否可以被数量核心词所选择。对于“吃食堂”来说,由于汉语语序的特殊性,首先需经过一系列句法操作,呈现出“吃食堂”的表层序列,参看下文例(10)和例(11),随后谓词“吃”和强制投射的Div核心词合并获得可解读的特征。根据胡旭辉(2019)的论述,“吃”应该属于完成动词,其具有一个潜在的终点。而完成性动词属于动态性谓词,其承载有动态性的可解读的分割性[iDiv]特征,既可以出现在终结性事件中,也可以出现在非终结事件中。例如“小王在学校吃了食堂才回的家”(终结性事件),“小王在学校天天吃食堂”(非终结性事件)。 4.本文的分析 在正式展开分析讨论之前,需要首先明确汉语的参数和语序问题。 4.1 参数问题 Huang(2015)指出,以汉语为代表的分析型语言和以英语为代表的综合型语言具有较大参数差异。例如,和英语相比,汉语中就缺乏典型的抽象功能词目,如复数标记、时态语素等(Hu 2018:114)。本研究中具体表现为:汉语短语域中的功能词较为匮乏,却需要对扩展投射中功能核心词所指定的不可解读特征赋值。Hu(2018:114-115)认为如果在某些扩展投射中必须给功能核心词赋值,而在该语言的某些短语域中又缺乏功能词目,可以由词汇条目来担任(参见Kiparsky 1973)。如此一来,“吃食堂”类结构中的词汇条目“吃”在本文的研究方案中便是充当功能词。 另外,尽管汉语作为一种分析型语言,缺乏屈折变化,但并不排除汉语中有融合的可能(庄会彬2018)。单就介词融合来说,许多学者(如Feng 2003;冯胜利2000;安丰存2006;庄会彬2018等)都进行过探讨。冯胜利(2000:154)指出,介词黏附于动词后,介宾结构就得到了“自由”的原因就在于动词跟介词的粘合是通过句法“并入”而得到的。庄会彬(2018)则借助融合理论对“晒太阳”的形成进行了较为合理的探讨。相关研究给出了大量例证。本文在§4.4中所给出的古汉语例子也能进一步说明汉语中确实存在介词融合现象。具体来说,古汉语中谓语后引入地点短语,需要介词来实现,但我们发现这一介词可以隐遁,如(14b)中的“食于中堂”和(14c)中的“食中堂”。也许有人会说,“食中堂”可能是介词省略。但可以肯定的一点是,在生成语法框架内研究现代汉语,这种介词省略是不允许的,因为一旦略去,就无法给“食堂”赋格(庄会彬2018)。 另外,在有些方言中也发现了这种介词融合现象。例如,辛永芬(2006:255-256)就发现在浚县方言中“动词+在”会以D变韵的形式呈现,即“在”其实没有独立的语音形式,已与前一音节融合。因此,在对“吃食堂”类结构的分析中,通过介词融合实现并入操作具有可行性和必要性。 4.2 语序调整 在明确了“吃食堂”类结构中的功能词后,可以分析如下:

Hu(2018)在对外框架模型的研究中发现:尽管Borer(2005b)在研究中发现外框架模型中DP和EP结构之间具有平行关系,但二者在对应的树形结构中却没有对应的功能性量词。对此,他(2018:32)基于三项考量,提出了EP结构中同样存在功能核心量词(Division head,简称Div head)的观点,从而完善了外框架模型的事件句法模式。 在DP结构中,名词性谓词需要首先被CL(即Classifier,即功能性量词)所选择,将名词性谓词个体化。如例(5)所示,事件性谓词同样需要先和Div核心词合并,才能决定是否可以被数量核心词所选择。对于“吃食堂”来说,由于汉语语序的特殊性,首先需经过一系列句法操作,呈现出“吃食堂”的表层序列,参看下文例(10)和例(11),随后谓词“吃”和强制投射的Div核心词合并获得可解读的特征。根据胡旭辉(2019)的论述,“吃”应该属于完成动词,其具有一个潜在的终点。而完成性动词属于动态性谓词,其承载有动态性的可解读的分割性[iDiv]特征,既可以出现在终结性事件中,也可以出现在非终结事件中。例如“小王在学校吃了食堂才回的家”(终结性事件),“小王在学校天天吃食堂”(非终结性事件)。 4.本文的分析 在正式展开分析讨论之前,需要首先明确汉语的参数和语序问题。 4.1 参数问题 Huang(2015)指出,以汉语为代表的分析型语言和以英语为代表的综合型语言具有较大参数差异。例如,和英语相比,汉语中就缺乏典型的抽象功能词目,如复数标记、时态语素等(Hu 2018:114)。本研究中具体表现为:汉语短语域中的功能词较为匮乏,却需要对扩展投射中功能核心词所指定的不可解读特征赋值。Hu(2018:114-115)认为如果在某些扩展投射中必须给功能核心词赋值,而在该语言的某些短语域中又缺乏功能词目,可以由词汇条目来担任(参见Kiparsky 1973)。如此一来,“吃食堂”类结构中的词汇条目“吃”在本文的研究方案中便是充当功能词。 另外,尽管汉语作为一种分析型语言,缺乏屈折变化,但并不排除汉语中有融合的可能(庄会彬2018)。单就介词融合来说,许多学者(如Feng 2003;冯胜利2000;安丰存2006;庄会彬2018等)都进行过探讨。冯胜利(2000:154)指出,介词黏附于动词后,介宾结构就得到了“自由”的原因就在于动词跟介词的粘合是通过句法“并入”而得到的。庄会彬(2018)则借助融合理论对“晒太阳”的形成进行了较为合理的探讨。相关研究给出了大量例证。本文在§4.4中所给出的古汉语例子也能进一步说明汉语中确实存在介词融合现象。具体来说,古汉语中谓语后引入地点短语,需要介词来实现,但我们发现这一介词可以隐遁,如(14b)中的“食于中堂”和(14c)中的“食中堂”。也许有人会说,“食中堂”可能是介词省略。但可以肯定的一点是,在生成语法框架内研究现代汉语,这种介词省略是不允许的,因为一旦略去,就无法给“食堂”赋格(庄会彬2018)。 另外,在有些方言中也发现了这种介词融合现象。例如,辛永芬(2006:255-256)就发现在浚县方言中“动词+在”会以D变韵的形式呈现,即“在”其实没有独立的语音形式,已与前一音节融合。因此,在对“吃食堂”类结构的分析中,通过介词融合实现并入操作具有可行性和必要性。 4.2 语序调整 在明确了“吃食堂”类结构中的功能词后,可以分析如下:  然而,根据我们的观察,现代汉语中的介词短语应出现在谓语动词之前。例如:

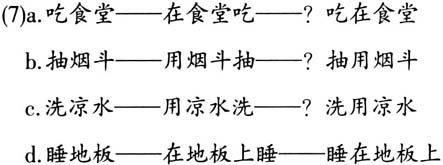

然而,根据我们的观察,现代汉语中的介词短语应出现在谓语动词之前。例如:  而当前对“吃食堂”结构的分析以及Hu(2018:194)对“写毛笔”的分析,显然不符合现代汉语的线性表达顺序。另外,根据石毓智(2002)的论述,(7a)和(7d)二例还受到“在”所引进的介词短语的约束。通常来说,谓语动词前的“在”所引进的介词短语表示行为动作发生的场所,而谓语动词之后的表示行为动作的结果状态。这一说法可以为(7a)提供旁证。“在食堂”表示动作“吃”发生的处所,因而只能在谓语动词“吃”之前出现。除非有足够语境或出现在对举情况中,否则“在食堂”位于谓语动词之后不合法,因为“在食堂”不能指示动作“吃”的某种结果状态。那么(7d)中的“睡在地板上”呢?其实这也跟动词后“在”所引进的介词短语有一定关系。“睡”本身就可以表示一种结果状态义,而动词后“在”所引进的介词短语指示行为动作的结果状态,二者可以实现兼容。我们还发现动词“睡”本身还不足以达成“睡+在+地点”的合法性。试比较:

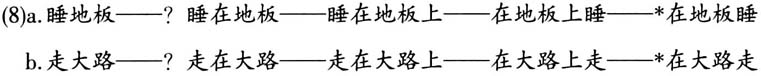

而当前对“吃食堂”结构的分析以及Hu(2018:194)对“写毛笔”的分析,显然不符合现代汉语的线性表达顺序。另外,根据石毓智(2002)的论述,(7a)和(7d)二例还受到“在”所引进的介词短语的约束。通常来说,谓语动词前的“在”所引进的介词短语表示行为动作发生的场所,而谓语动词之后的表示行为动作的结果状态。这一说法可以为(7a)提供旁证。“在食堂”表示动作“吃”发生的处所,因而只能在谓语动词“吃”之前出现。除非有足够语境或出现在对举情况中,否则“在食堂”位于谓语动词之后不合法,因为“在食堂”不能指示动作“吃”的某种结果状态。那么(7d)中的“睡在地板上”呢?其实这也跟动词后“在”所引进的介词短语有一定关系。“睡”本身就可以表示一种结果状态义,而动词后“在”所引进的介词短语指示行为动作的结果状态,二者可以实现兼容。我们还发现动词“睡”本身还不足以达成“睡+在+地点”的合法性。试比较:  从例(8)中的表达来看,“睡在地板”的可接受度较低(基本上和“吃在食堂”和“吃在台北”类表达相似,如果有足够语境或出现在对举情况中,类似结构可以接受),而必须加上方位词形成“在……上”的框式结构才更为自然。原因可能在于前置词“在”只能表示空间关系的类型,而不能指明空间的具体位置。于是,表达具体空间位置的任务就落到了方位词的头上(刘丹青2002)。但我们也发现,单纯的语义动因仍欠缺说服力。例如“我的资料都在电脑里/上/中”,方位词的改变似乎并未造成意义的显著区别。由此可见,方位词并不表达具体的空间位置。对此,刘丹青(2002)给出了解释,他认为汉语中前置词从动后演变为动前,违背了Dik(1997)的联系项居中原则,从而促使方位名词发展出后置词的用法,并与前置词一起组成框式介词。这可以解释为什么“在大路走”、“在地板睡”只有添加了方位介词“上”,才显得更为自然。至于为什么动后前置词也需要方位介词的辅助,如“?睡在地板”、“?走在大路”、“?写在黑板”等。我们认为这跟动词的语义有一定关系,具体来说,“睡、走、写”等都具有一定的附着义,因而需要后置词“上”来体现其在空间位置中的附着点。其次,从语言内部的制约因素来看,“地板”、“黑板”、“大路”本身的处所性特征较弱,而结构中的“在”又是一种具有强处所性的介词,要求其后面的成分具有较强的处所性。方位词的添加可以实现“地板”等的处所性,满足介词“在”的要求。汉语中类似的结构还有很多。例如:

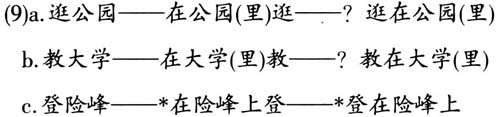

从例(8)中的表达来看,“睡在地板”的可接受度较低(基本上和“吃在食堂”和“吃在台北”类表达相似,如果有足够语境或出现在对举情况中,类似结构可以接受),而必须加上方位词形成“在……上”的框式结构才更为自然。原因可能在于前置词“在”只能表示空间关系的类型,而不能指明空间的具体位置。于是,表达具体空间位置的任务就落到了方位词的头上(刘丹青2002)。但我们也发现,单纯的语义动因仍欠缺说服力。例如“我的资料都在电脑里/上/中”,方位词的改变似乎并未造成意义的显著区别。由此可见,方位词并不表达具体的空间位置。对此,刘丹青(2002)给出了解释,他认为汉语中前置词从动后演变为动前,违背了Dik(1997)的联系项居中原则,从而促使方位名词发展出后置词的用法,并与前置词一起组成框式介词。这可以解释为什么“在大路走”、“在地板睡”只有添加了方位介词“上”,才显得更为自然。至于为什么动后前置词也需要方位介词的辅助,如“?睡在地板”、“?走在大路”、“?写在黑板”等。我们认为这跟动词的语义有一定关系,具体来说,“睡、走、写”等都具有一定的附着义,因而需要后置词“上”来体现其在空间位置中的附着点。其次,从语言内部的制约因素来看,“地板”、“黑板”、“大路”本身的处所性特征较弱,而结构中的“在”又是一种具有强处所性的介词,要求其后面的成分具有较强的处所性。方位词的添加可以实现“地板”等的处所性,满足介词“在”的要求。汉语中类似的结构还有很多。例如:  在例(9a)、(9b)中,我们发现其中的后置词其实也可以隐遁(如“在公园逛”),也可以和前置词同现,呈现框式介词的结构(如“在公园里逛”)。根据我们的分析,这可能跟结构中处所词的性质有关系。“公园、食堂、大学”是较为典型的处所词,且某种程度上都可以看作一种容器,因而作为动作发生的场所,动作显然是发生在“容器”的里面。相比而言,“大路、地板”不具有这种有界性,这也是相关结构中需要添加方位词的重要原因。“逛在公园、教在大学、吃在食堂”类似,尽管可接受度较低,但若有足够语境或呈现在对举句式中也可以接受。而“登险峰”没有初级结构,原因在于“登”所表示的动作需要付出一定努力才可以完成,带有强烈的艰辛感和征服感,“险峰”独特的地理特性进一步增强了这种行为的艰辛感和征服感,因而“险峰”在这里是直接充当“登”的宾语(任鹰2005:207)。 对于本文的分析来说,我们认为非典型宾语结构的初级结构只能为“介+宾+动”,而非“动+介+宾”的格式。具体来说,在外框架的移位操作中,“在食堂吃”和“在地板上睡”被看作是“吃食堂”和“睡地板”的初级结构,在树形图中统一为

在例(9a)、(9b)中,我们发现其中的后置词其实也可以隐遁(如“在公园逛”),也可以和前置词同现,呈现框式介词的结构(如“在公园里逛”)。根据我们的分析,这可能跟结构中处所词的性质有关系。“公园、食堂、大学”是较为典型的处所词,且某种程度上都可以看作一种容器,因而作为动作发生的场所,动作显然是发生在“容器”的里面。相比而言,“大路、地板”不具有这种有界性,这也是相关结构中需要添加方位词的重要原因。“逛在公园、教在大学、吃在食堂”类似,尽管可接受度较低,但若有足够语境或呈现在对举句式中也可以接受。而“登险峰”没有初级结构,原因在于“登”所表示的动作需要付出一定努力才可以完成,带有强烈的艰辛感和征服感,“险峰”独特的地理特性进一步增强了这种行为的艰辛感和征服感,因而“险峰”在这里是直接充当“登”的宾语(任鹰2005:207)。 对于本文的分析来说,我们认为非典型宾语结构的初级结构只能为“介+宾+动”,而非“动+介+宾”的格式。具体来说,在外框架的移位操作中,“在食堂吃”和“在地板上睡”被看作是“吃食堂”和“睡地板”的初级结构,在树形图中统一为 。 4.3 “吃食堂”结构的再分析

。 4.3 “吃食堂”结构的再分析

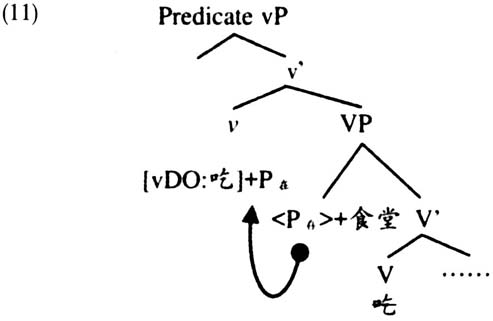

我们认为Hu(2018)研究中对use-结构的类推有些武断,这可从其论据中发现端倪。Hu(2018:199-200)认为有两大发现可以佐证其假设。其一,use指派给工具宾语一个结构格,因而该结构可以变换为被动句式。汉语中的工具宾语亦是如此,如可以说“这支毛笔被张三写过了”。其二,汉语中的“用”字句在变化为“把”字句后,其中的直接宾语不能提到“把”的补语位置,而含有工具宾语的非典型宾语结构和“用”字句具有平行关系。这种平行关系说明这两种结构句法一致,具有相同的派生过程。然而,据我们观察,这两个论据恐难成立。就第一个论据而言,汉语中的非典型宾语几乎不具有受事性,因此并不能变换为被动句式,变换的结果只能是不合法。任鹰(2005:120)认为,观察动词配项能否充当“被”字句的主语和“把”字句中“把”字的宾语,是判断动词配项是否具有受事性质的有效方法。试比较:

我们认为Hu(2018)研究中对use-结构的类推有些武断,这可从其论据中发现端倪。Hu(2018:199-200)认为有两大发现可以佐证其假设。其一,use指派给工具宾语一个结构格,因而该结构可以变换为被动句式。汉语中的工具宾语亦是如此,如可以说“这支毛笔被张三写过了”。其二,汉语中的“用”字句在变化为“把”字句后,其中的直接宾语不能提到“把”的补语位置,而含有工具宾语的非典型宾语结构和“用”字句具有平行关系。这种平行关系说明这两种结构句法一致,具有相同的派生过程。然而,据我们观察,这两个论据恐难成立。就第一个论据而言,汉语中的非典型宾语几乎不具有受事性,因此并不能变换为被动句式,变换的结果只能是不合法。任鹰(2005:120)认为,观察动词配项能否充当“被”字句的主语和“把”字句中“把”字的宾语,是判断动词配项是否具有受事性质的有效方法。试比较:  在例(12)中,“中华烟”作为常规宾语可以变换为“把”字句和“被”字句,而非典型宾语“烟斗”经过变换后,呈现为不合法的句子。其次,Hu(2018)应该论证的是英语中的use-结构和非典型宾语结构(尤其是研究中含有工具宾语的非典型宾语结构)之间具有平行关系,从而佐证其假设的可靠性。而实际上,在第二条论证上,Hu(2018)却是拿汉语中的“用”字句(而不是英语中的use-结构)来比对非典型宾语结构的句法特征,这显然大大削弱了论据的有效性,毕竟汉语的“用”字句和英语中的use-结构差异较大。我们认为,在外框架模型下对非典型宾语结构进行阐释,并不需要从英语中的use-结构类推而来。具体来说,非典型宾语结构的形成是由其所对应的介词短语通过移动、并入等操作产生,即(处所、工具、原因等)介词并入抽象动词核心词(由词汇条目所担任),而后词汇动词在语音层面实现并入操作,如前页例(11)所示。那么,我们这一分析的语言事实依据何在? 4.4 关于“吃食堂”分析的理据支撑 在对use-结构的分析中,Hu(2018:192)指出with a big knife可以被看作初级谓词(elementary predicate)。而“在食堂”在本文的研究中也被看作初级谓词,即“吃食堂”可以被看作来源于“在食堂吃”。为支撑这一分析,我们提供三方面的证据: 1)来自古汉语的证据。根据石毓智(2002)的论述,在古汉语中,如果在谓语后引入地点短语,需要通过一个介词来实现。这一发现很有洞见,而进一步检索则会发现在古汉语中这一介词其实可以隐遁,直接实现为“谓词+地点”的情况。例如:

在例(12)中,“中华烟”作为常规宾语可以变换为“把”字句和“被”字句,而非典型宾语“烟斗”经过变换后,呈现为不合法的句子。其次,Hu(2018)应该论证的是英语中的use-结构和非典型宾语结构(尤其是研究中含有工具宾语的非典型宾语结构)之间具有平行关系,从而佐证其假设的可靠性。而实际上,在第二条论证上,Hu(2018)却是拿汉语中的“用”字句(而不是英语中的use-结构)来比对非典型宾语结构的句法特征,这显然大大削弱了论据的有效性,毕竟汉语的“用”字句和英语中的use-结构差异较大。我们认为,在外框架模型下对非典型宾语结构进行阐释,并不需要从英语中的use-结构类推而来。具体来说,非典型宾语结构的形成是由其所对应的介词短语通过移动、并入等操作产生,即(处所、工具、原因等)介词并入抽象动词核心词(由词汇条目所担任),而后词汇动词在语音层面实现并入操作,如前页例(11)所示。那么,我们这一分析的语言事实依据何在? 4.4 关于“吃食堂”分析的理据支撑 在对use-结构的分析中,Hu(2018:192)指出with a big knife可以被看作初级谓词(elementary predicate)。而“在食堂”在本文的研究中也被看作初级谓词,即“吃食堂”可以被看作来源于“在食堂吃”。为支撑这一分析,我们提供三方面的证据: 1)来自古汉语的证据。根据石毓智(2002)的论述,在古汉语中,如果在谓语后引入地点短语,需要通过一个介词来实现。这一发现很有洞见,而进一步检索则会发现在古汉语中这一介词其实可以隐遁,直接实现为“谓词+地点”的情况。例如:  从以上例子来看,在古汉语中可以直接用“谓词+地点”来进行表述,也可以通过介词“于”在动词后引入一个地点短语。例如,例(14a)中的“食公厨”还可表述为“食于公厨”,表示“在食堂吃(饭)”。因此,对于“吃食堂”来说,我们有理由认为其和“在食堂吃”具有派生关系。 2)来自跨语言的证据。根据孙天琦(2018)的研究,“吃食堂”类结构并非汉语独有,类型特征相近的泰语、越南语以及老挝语等也有这种现象。例如泰语中有gin rong-a-han(吃食堂)、gin rong-r-h(吃餐厅)等说法(经薄文泽教授确认)。但这种语言现象在德语、法语、英语等语言中并没有类似结构,如果将汉语中这种特殊的非典型宾语结构翻译成相关语言时,通常需要将介词短语和动词组合起来进行描述,例如in einem Restaurant esse

从以上例子来看,在古汉语中可以直接用“谓词+地点”来进行表述,也可以通过介词“于”在动词后引入一个地点短语。例如,例(14a)中的“食公厨”还可表述为“食于公厨”,表示“在食堂吃(饭)”。因此,对于“吃食堂”来说,我们有理由认为其和“在食堂吃”具有派生关系。 2)来自跨语言的证据。根据孙天琦(2018)的研究,“吃食堂”类结构并非汉语独有,类型特征相近的泰语、越南语以及老挝语等也有这种现象。例如泰语中有gin rong-a-han(吃食堂)、gin rong-r-h(吃餐厅)等说法(经薄文泽教授确认)。但这种语言现象在德语、法语、英语等语言中并没有类似结构,如果将汉语中这种特殊的非典型宾语结构翻译成相关语言时,通常需要将介词短语和动词组合起来进行描述,例如in einem Restaurant esse