云南省图书馆机构用户,欢迎您!

集体化时期,作为传统文化形态的民间神灵崇拜遭到社会主义思想观念的挤压,两者之间由此形成一种张力。本文认为,历史以来“家、庙、戏”中附着积淀的颇具“迷信”伦理的民间信仰,并未随着集体主义的笼罩而烟消云散;其沉潜在浓厚的政治氛围里,不经意间对乡村公共生活秩序的建构、“公”的观念的培育以及队干部良好作风的养成,起了“阴阳”相济的作用。民间信仰何以蛰伏与默化,或曰,“社会主义”为何不能取而代之?对相关问题的梳理探讨,所触及的,不仅是乡村历史与村庄治理的多样性问题,也关乎中共文化改造的深层结构。

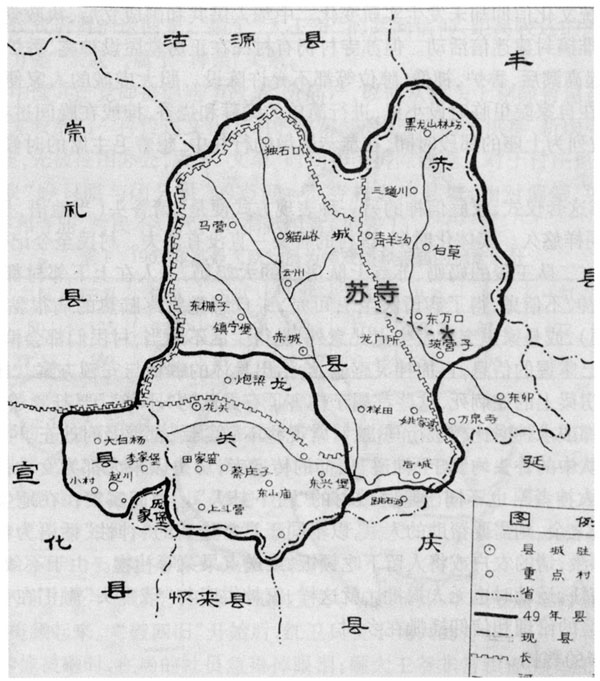

图1 苏寺村地理位置 据县志记载,“苏寺”村名缘于明朝,因有寺庙与苏姓印官而得名。⑥与中国东南部地区的乡村相比,苏寺作为北方村庄,历史以来宗族文化薄弱,民间信仰浓厚。罗曲先生曾将民间信仰的崇拜对象大致分为四类:一是对灵魂这类超自然力的崇拜;二是对自然现象的崇拜;三是对祖先的崇拜;四是对附以超自然力的人物的崇拜。⑦个案地的民间信仰主要体现为神灵崇拜与日常禁忌,即庙堂与居家的神仙崇拜、疾病观、风水吉日观等。 神灵崇拜和日常禁忌逐渐积淀为“昧心灭己”“因果报应”为核心的一套神性价值伦理。“好人好报,恶人恶报”“不做亏心事,不怕半夜鬼叫门”“不是不报,时候未到”“冤有头,债有主”等话语表达,均可用“昧必灭”这一因果逻辑相贯穿。在漫长的历史变迁中,村民的这套伦理信仰依托着不同的空间和载体代际相传,直至后集体化时代。 (一)家庭信神的熏陶 依照空间分布,民间信仰可分为家庭信仰、家族信仰、村落信仰、区域信仰、超区域信仰等层次。⑧苏寺村民的信仰主要体现为家庭信仰和村落信仰。 就家庭信仰讲,户里所供奉的多为“白仙、长仙、胡仙、菩萨、观音”之神。虽然也有对财神、门神、灶神的信与敬,相较于前者还是比较淡然。信仰诸神,最基本的行动是塑神像、摆牌位、设供桌与香炉,逢年过节或是日常中祈求福佑,均要烧香、升表⑨、上供。此类仪式活动源远流长。革命战争年代,中国共产党将其作为迷信,于根据地内倡议破除,不少村民的敬神活动因之停止。⑩苏寺村属于革命老区,传统文化信仰却未发生实质变化。中华人民共和国成立后,执政党延续了根据地时期的文化政策,不准搞封建迷信活动。但苏寺村仍有村民在正房堂屋设神龛、香炉和供桌。“文革”初期“破四旧”掀起高潮后,香炉、神像、牌位等都不允许陈设。胆大虔诚的人家便偷偷摸摸地进行仪式祷告,如正午在自家院里临时设小桌,进行简单的跪拜和烧香,抑或在晚间进行。有村民讲,毛主席的像和语录被列为上座的那段时间,在恭恭敬敬的行礼中,想着毛主席的时候,一不留神,就会想到神仙。(11) 除了神仙供奉这套仪式,家庭信神的另一种表现方式便是“请香头(当地语,是指通灵的人)”。“请香头”的历史同样悠久。集体化时期,该村的香头一直没有消失。村民至今记得,苏寺片有六队张华堂的女人、古方二队王俊的奶奶、苏寺七队房后的大奶奶,三人在上下邻村都有名望。虽然上级不断教导“不信神、不信鬼,得了病请医生”,可是,一旦感觉头疼脑热的病很黏(当地语,是指反反复复地比较顽固),或是家里突然发生点儿意外,觉得生活不顺当,村民们都会悄悄请香头看看。(12)香头来家后,根据已掌握的信息,再加神灵感应,会给出具体的解释与安顿方案。比如,有人掏了狐狸窝,或是将盘在房梁上的蛇刺死,这些都属于伤害了有灵性的“小仙”,要赶紧蒸“馒头供”到现场祷告,请求谅解。抑或求神时比较敷衍马虎,日常说些不敬的话,都要及时改正。 据了解,个案队中的香头均属于“神道”信仰的传递者,历史以来大都为女性;其行为举止有别于行法做道的“跳大神者”,也不同于隐身敛财的“占卜卦人”。她们实实在在地生活在村民中间,于生产劳动和家务之余,到需要帮助的人家,以不同于日常生活的“神性”话语为村民排忧解难,且不求回报。出于感激,请的农户或将人留下吃顿饭,或送点果菜等礼物。由于不敛财、传递善,香头获得村民的广泛信任,运动时也无人揭批。就这样,家神供奉与“请香头”融汇在一起,不经意间将行善积德、因果报应的伦理和信仰播撒在乡间。

图1 苏寺村地理位置 据县志记载,“苏寺”村名缘于明朝,因有寺庙与苏姓印官而得名。⑥与中国东南部地区的乡村相比,苏寺作为北方村庄,历史以来宗族文化薄弱,民间信仰浓厚。罗曲先生曾将民间信仰的崇拜对象大致分为四类:一是对灵魂这类超自然力的崇拜;二是对自然现象的崇拜;三是对祖先的崇拜;四是对附以超自然力的人物的崇拜。⑦个案地的民间信仰主要体现为神灵崇拜与日常禁忌,即庙堂与居家的神仙崇拜、疾病观、风水吉日观等。 神灵崇拜和日常禁忌逐渐积淀为“昧心灭己”“因果报应”为核心的一套神性价值伦理。“好人好报,恶人恶报”“不做亏心事,不怕半夜鬼叫门”“不是不报,时候未到”“冤有头,债有主”等话语表达,均可用“昧必灭”这一因果逻辑相贯穿。在漫长的历史变迁中,村民的这套伦理信仰依托着不同的空间和载体代际相传,直至后集体化时代。 (一)家庭信神的熏陶 依照空间分布,民间信仰可分为家庭信仰、家族信仰、村落信仰、区域信仰、超区域信仰等层次。⑧苏寺村民的信仰主要体现为家庭信仰和村落信仰。 就家庭信仰讲,户里所供奉的多为“白仙、长仙、胡仙、菩萨、观音”之神。虽然也有对财神、门神、灶神的信与敬,相较于前者还是比较淡然。信仰诸神,最基本的行动是塑神像、摆牌位、设供桌与香炉,逢年过节或是日常中祈求福佑,均要烧香、升表⑨、上供。此类仪式活动源远流长。革命战争年代,中国共产党将其作为迷信,于根据地内倡议破除,不少村民的敬神活动因之停止。⑩苏寺村属于革命老区,传统文化信仰却未发生实质变化。中华人民共和国成立后,执政党延续了根据地时期的文化政策,不准搞封建迷信活动。但苏寺村仍有村民在正房堂屋设神龛、香炉和供桌。“文革”初期“破四旧”掀起高潮后,香炉、神像、牌位等都不允许陈设。胆大虔诚的人家便偷偷摸摸地进行仪式祷告,如正午在自家院里临时设小桌,进行简单的跪拜和烧香,抑或在晚间进行。有村民讲,毛主席的像和语录被列为上座的那段时间,在恭恭敬敬的行礼中,想着毛主席的时候,一不留神,就会想到神仙。(11) 除了神仙供奉这套仪式,家庭信神的另一种表现方式便是“请香头(当地语,是指通灵的人)”。“请香头”的历史同样悠久。集体化时期,该村的香头一直没有消失。村民至今记得,苏寺片有六队张华堂的女人、古方二队王俊的奶奶、苏寺七队房后的大奶奶,三人在上下邻村都有名望。虽然上级不断教导“不信神、不信鬼,得了病请医生”,可是,一旦感觉头疼脑热的病很黏(当地语,是指反反复复地比较顽固),或是家里突然发生点儿意外,觉得生活不顺当,村民们都会悄悄请香头看看。(12)香头来家后,根据已掌握的信息,再加神灵感应,会给出具体的解释与安顿方案。比如,有人掏了狐狸窝,或是将盘在房梁上的蛇刺死,这些都属于伤害了有灵性的“小仙”,要赶紧蒸“馒头供”到现场祷告,请求谅解。抑或求神时比较敷衍马虎,日常说些不敬的话,都要及时改正。 据了解,个案队中的香头均属于“神道”信仰的传递者,历史以来大都为女性;其行为举止有别于行法做道的“跳大神者”,也不同于隐身敛财的“占卜卦人”。她们实实在在地生活在村民中间,于生产劳动和家务之余,到需要帮助的人家,以不同于日常生活的“神性”话语为村民排忧解难,且不求回报。出于感激,请的农户或将人留下吃顿饭,或送点果菜等礼物。由于不敛财、传递善,香头获得村民的广泛信任,运动时也无人揭批。就这样,家神供奉与“请香头”融汇在一起,不经意间将行善积德、因果报应的伦理和信仰播撒在乡间。