云南省图书馆机构用户,欢迎您!

体验美学的审美感知方式——诗意综合方式值得深入探讨。其一是同化。在同一语言层面上,诗意的综合不同于非文学的综合。其二是深度综合。如隐喻义、象征义等在诗意综合下,变成一种深度体验情绪参与到审美体验的建构中。

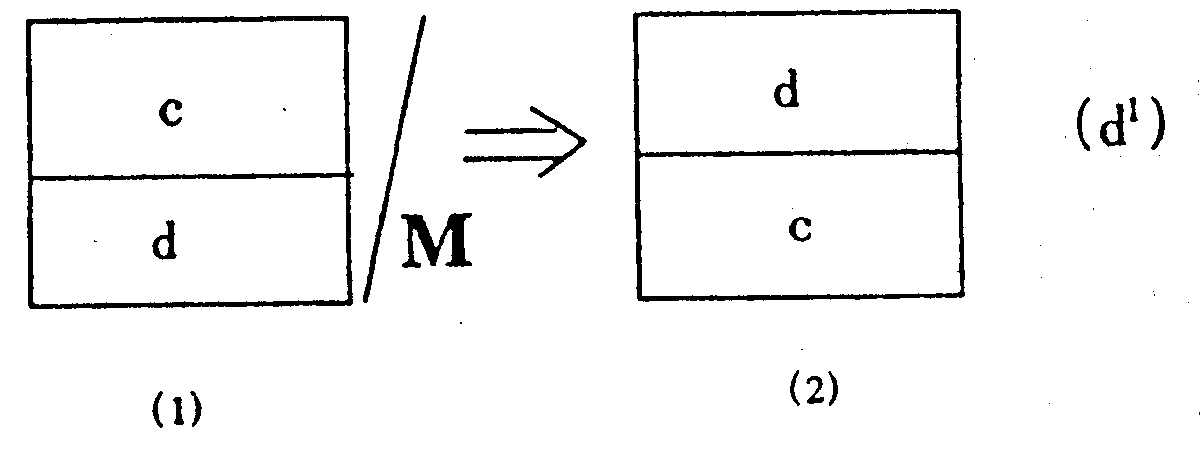

说明:为喻体,以描写、抒情、比喻、象征等文学性语面出现,如“睡着了”这一事象;d为喻体(文学性语面)的深层义、喻义,如“睡着了”指“死”这一事义;M为指事语境,如赞颂和悼念马克思的伟大;/表示同化,→表示转换,可用d[1]表示。从(1)到(2)的转换,表示在指事语境的议论、演说等文章中,尽管其论述中运用了文学性的形象语言,但最终会由(1)型态的文学性感受转换为(2)型态的指事性阅读。如上例,恩格斯描述马克思“睡着了”最终以“逝世”指事义参与整个“悼念马克思”的指事语境中。因此,指事性的交际谈话、论文演说,其谈话、议论,既可采用陈述、说明来传达指事义,又可夹以比喻、拟人、寓言等。其间尽管有比喻、拟人、故事、寓言等文学性形象描绘和表达,但其除了使主题更加生动、突出、明了外,它会间接地以其深层义、喻义表示一个相当于陈述的事理。 与此比较,文学作品则不同。虽然它也具有“意义中心”的意味。如一首小诗或表示对爱人的思恋,或表示对过去忧伤日子的怀念;一篇小说或通过一桩仇杀表现善恶斗争,或描述一场生死之恋表现人性的纯洁、永恒。但不管怎样,一种观念、一种情绪、一种道德正义感等等,一经进入文学的表现,它的指事性被 “悬空”了,变成一种虚拟的事实。如“那是一九一八年的事了”,时间并不是编年史记载的事实,而是一种“虚构”。也就是说,这个时间指称并不是事实上的限指,而是“不在场”的虚拟发生。文学作品提供的场面,场景也是这样,鲁迅小说《孔乙己》的“咸亨酒店”,并非事实上的限指。正因为如此,艺术符号的指事性被“悬空”,文本中的时空就成了“摹仿性”的情景。如初唐杜审言《和晋陵陆丞相早春游望》:“独有宦游人,偏惊物候新。云霞出海曙,梅柳渡江春。淑气催黄鸟,晴光转绿萍。忽闻歌古调,归思欲沾襟。”起句“独有宦游人,偏惊物候新”,既引发下文,又统摄全篇。“独有”与“偏惊”点明了身游异乡的人的特有感受:下面云霞、梅、柳、黄鸟、绿萍等,都是“物候新”的脚注。景物的“新”与“古调”的“古”对比,则由“惊”转而为“悲”,显示了“独”,想到了“归”。诗虽有一个表现作者“我当时”的感春思归的中心意向,但于阅读体验,从句首“宦游人”到到句末“泪沾襟“事象均超越了作者“我当时”的时空事象,云霞、梅柳、古调等由作者经验的事象变成了供观赏的读者事象。经验中的实指性变成了想象中的意味性。因此,虽然全篇陈述了“我当时”的“感春思归”这一事实,但在具体语符指呈功能中(即审美意象形成过程中),中心意义“感春思归”只具有一种虚拟的事态(或情态)意味,而不是作者未见诸于文字表达之间感春思归的事实所指。这种超越限指的现象学意义上事象的移情体验,就是形成审美体验的独特的诗意综合现象。

说明:为喻体,以描写、抒情、比喻、象征等文学性语面出现,如“睡着了”这一事象;d为喻体(文学性语面)的深层义、喻义,如“睡着了”指“死”这一事义;M为指事语境,如赞颂和悼念马克思的伟大;/表示同化,→表示转换,可用d[1]表示。从(1)到(2)的转换,表示在指事语境的议论、演说等文章中,尽管其论述中运用了文学性的形象语言,但最终会由(1)型态的文学性感受转换为(2)型态的指事性阅读。如上例,恩格斯描述马克思“睡着了”最终以“逝世”指事义参与整个“悼念马克思”的指事语境中。因此,指事性的交际谈话、论文演说,其谈话、议论,既可采用陈述、说明来传达指事义,又可夹以比喻、拟人、寓言等。其间尽管有比喻、拟人、故事、寓言等文学性形象描绘和表达,但其除了使主题更加生动、突出、明了外,它会间接地以其深层义、喻义表示一个相当于陈述的事理。 与此比较,文学作品则不同。虽然它也具有“意义中心”的意味。如一首小诗或表示对爱人的思恋,或表示对过去忧伤日子的怀念;一篇小说或通过一桩仇杀表现善恶斗争,或描述一场生死之恋表现人性的纯洁、永恒。但不管怎样,一种观念、一种情绪、一种道德正义感等等,一经进入文学的表现,它的指事性被 “悬空”了,变成一种虚拟的事实。如“那是一九一八年的事了”,时间并不是编年史记载的事实,而是一种“虚构”。也就是说,这个时间指称并不是事实上的限指,而是“不在场”的虚拟发生。文学作品提供的场面,场景也是这样,鲁迅小说《孔乙己》的“咸亨酒店”,并非事实上的限指。正因为如此,艺术符号的指事性被“悬空”,文本中的时空就成了“摹仿性”的情景。如初唐杜审言《和晋陵陆丞相早春游望》:“独有宦游人,偏惊物候新。云霞出海曙,梅柳渡江春。淑气催黄鸟,晴光转绿萍。忽闻歌古调,归思欲沾襟。”起句“独有宦游人,偏惊物候新”,既引发下文,又统摄全篇。“独有”与“偏惊”点明了身游异乡的人的特有感受:下面云霞、梅、柳、黄鸟、绿萍等,都是“物候新”的脚注。景物的“新”与“古调”的“古”对比,则由“惊”转而为“悲”,显示了“独”,想到了“归”。诗虽有一个表现作者“我当时”的感春思归的中心意向,但于阅读体验,从句首“宦游人”到到句末“泪沾襟“事象均超越了作者“我当时”的时空事象,云霞、梅柳、古调等由作者经验的事象变成了供观赏的读者事象。经验中的实指性变成了想象中的意味性。因此,虽然全篇陈述了“我当时”的“感春思归”这一事实,但在具体语符指呈功能中(即审美意象形成过程中),中心意义“感春思归”只具有一种虚拟的事态(或情态)意味,而不是作者未见诸于文字表达之间感春思归的事实所指。这种超越限指的现象学意义上事象的移情体验,就是形成审美体验的独特的诗意综合现象。