云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文着力探讨汉语中旁格成分作宾语现象的生成机制,论证了汉语能够允准旁格宾语是由其词汇层面的特征决定的,单纯从句法派生的角度无法推导出这类结构,旁格宾语的生成机制需要从汉语特殊的词汇特征以及词汇与句法、语义接口的相关规则入手来进行推导。文章论证了能够选择旁格宾语的动词都遵守“单音节限制”,此限制可以为“裸词根”假设提供逻辑依据及理论解释,新的方案可以统一解释旁格宾语结构的一些主要特点并有效解释汉语与其他语言在非核心论元允准方面的差异。

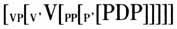

结构。 “轻动词”方案的共同点是认为作宾语的旁格成分由相关的“轻动词”所允准(Lin 2001;冯胜利2005;Tsai2007)。Lin(2001)是轻动词方案的典型代表,这篇博士论文首次运用轻动词理论解释汉语中非核心成分作宾语的现象,文章提出旁格宾语不是由主要动词选择的,而是由轻动词选择的。文章认为汉语中有三个控制宾语选择的轻动词USE、AT、FOR,分别允准表示工具、时间/处所和原因的旁格宾语。 “施用”方案认为汉语的旁格宾语结构与班图语等语言中的施用结构(applicative constructions)同属一类现象,由此认为旁格宾语是由“施用”功能范畴所允准的(程杰、温宾利2008;孙天琦2009;张敏2010;程杰2011)。其实,这种方案的实质和“轻动词”方案相差不大。因为“施用”核心也可以看作是一种特殊的轻动词(Li 2005),只不过这种功能范畴的设定有一定的形态和语义依据。 本文并不讨论上述分析在具体技术细节和立论依据上的问题(相关讨论可参见孙天琦2010;孙天琦、李亚非2010),我们关注的是上述各类句法派生方案共同存在的一些更本质的问题。当代句法理论背景下一个合理的生成机制应该做到以下两点:一是要能解释结构的各项主要特征,尤其是一些定义性的关键特征;二是要和结构的允准条件联系起来。而上述方案都只是给出相应的句法派生过程,而派生方案本身并不能满足以上要求。如果单纯从句法派生的角度来推导旁格宾语结构,至少会存在以下问题:首先是无法解释旁格宾语结构的关键性特征,如第3节即将提到的“音节数目限制”“论元数目限制”等;其次是无法与这类现象的允准条件联系在一起。相应功能范畴的设定除了应该具备语言事实上的独立证据,更需要与汉语能够允准旁格宾语的条件联系在一起。而无论是“虚介词”还是“轻动词”,都与这样的要求相去甚远。第3节的具体论证从旁格宾语的一个重要限制条件“单音节限制”谈起。 3.“单音节限制”的启发 3.1 汉语旁格宾语对动词的“单音节限制” 一个非常值得注意的现象是汉语对能够带旁格宾语的动词有特殊的要求,其中最重要的是对动词音节数目的限制①。以往有一些研究曾经注意到能够带旁格宾语的动词多是单音节的高频动词(张云秋2004;孙天琦、李亚非2010)。事实上,旁格宾语对动词音节数的要求不仅仅是倾向性的,而且是强制性的。这种限制尤其体现为旁格宾语结构对双音节动词的排斥,请看以下对比例句②: (1)a.写毛笔——*书写毛笔 b.看显微镜——#观看显微镜(用显微镜观看)③ c.(兰花)种紫砂盆——*(兰花)种植紫砂盆 d.开高速——*驾驶高速 e.飞北线——*飞行北线 以上不成立的语料都并非语义搭配上的原因。一方面,上述所选择的单双音节动词在相关义项上是同义的,如“写”有“书写”义、“看”有“观看”义,其他例句也是一样的情况;另一个直接的证据是如果有相应介词的帮助,相关双音节动词都是可以与旁格成分共现的,如“用毛笔书写”“用/在紫砂盆种植(兰花)”“在/沿高速驾驶”“沿北线飞行”等。 有一些语料看似会构成旁格宾语“单音节限制”的反例,如“歌唱祖国、服务人民、飞翔天际”等,事实上这些结构并不属于本文所讨论的旁格宾语。接下来我们先对“旁格宾语”的定义和范围做进一步的澄清,然后再讨论容易被混同为旁格宾语的干扰语料。 汉语宾语的语义容量宽泛,类型多样,以往研究也涉及到各种类型的所谓“非常规/非受事宾语”,然而种种“非常规宾语”的定义和范围并不一致,也并非都是本文所定义的“旁格宾语”。顾名思义,“旁格宾语”首先是属于与动词没有论旨选择关系的非核心成分,区别于核心的客体/受事宾语。所以,只要是属于客体宾语的范畴,就不能算作“旁格宾语”。有一些研究把诸如“办理退休、打扫房间、憎恨欺骗”之类的结构也当作“非常规宾语”(骆健飞2017),其实这些宾语只是“原型受事特征”相对较弱,但它们仍属于必有的客体论元,在形式上也具有典型受事宾语的相关特征,如可以转换为把/被句(“把退休办理一下、房间被打扫过了”)、可以直接用“什么”进行提问(“防止什么”是“防止舞弊”最自然的提问方式)④,而非核心的旁格宾语是不具备这些句法特征的(张云秋2004;孙天琦2009,2010),所以这些宾语并不属于“旁格宾语”的范畴,自然也就构不成“单音节限制”的反例。另一个有意思的例子是“歌唱祖国”,能否把这里的“祖国”理解为一个广义的“与事”或“受益者”(即“为祖国歌唱”)呢⑤?事实证明答案是否定的,此处的“祖国”其实就是“歌唱(颂扬)”的对象⑥。“歌唱”在这里表示“用歌唱、朗诵等形式颂扬”,这个义项早已被词典收录⑦,带宾语非常自由,如“歌唱祖国的繁荣富强、歌唱美好生活”等。因此,在这样的意义中,“祖国”就是“歌唱”的客体宾语,该结构也符合以上两项客体宾语的测试。

结构。 “轻动词”方案的共同点是认为作宾语的旁格成分由相关的“轻动词”所允准(Lin 2001;冯胜利2005;Tsai2007)。Lin(2001)是轻动词方案的典型代表,这篇博士论文首次运用轻动词理论解释汉语中非核心成分作宾语的现象,文章提出旁格宾语不是由主要动词选择的,而是由轻动词选择的。文章认为汉语中有三个控制宾语选择的轻动词USE、AT、FOR,分别允准表示工具、时间/处所和原因的旁格宾语。 “施用”方案认为汉语的旁格宾语结构与班图语等语言中的施用结构(applicative constructions)同属一类现象,由此认为旁格宾语是由“施用”功能范畴所允准的(程杰、温宾利2008;孙天琦2009;张敏2010;程杰2011)。其实,这种方案的实质和“轻动词”方案相差不大。因为“施用”核心也可以看作是一种特殊的轻动词(Li 2005),只不过这种功能范畴的设定有一定的形态和语义依据。 本文并不讨论上述分析在具体技术细节和立论依据上的问题(相关讨论可参见孙天琦2010;孙天琦、李亚非2010),我们关注的是上述各类句法派生方案共同存在的一些更本质的问题。当代句法理论背景下一个合理的生成机制应该做到以下两点:一是要能解释结构的各项主要特征,尤其是一些定义性的关键特征;二是要和结构的允准条件联系起来。而上述方案都只是给出相应的句法派生过程,而派生方案本身并不能满足以上要求。如果单纯从句法派生的角度来推导旁格宾语结构,至少会存在以下问题:首先是无法解释旁格宾语结构的关键性特征,如第3节即将提到的“音节数目限制”“论元数目限制”等;其次是无法与这类现象的允准条件联系在一起。相应功能范畴的设定除了应该具备语言事实上的独立证据,更需要与汉语能够允准旁格宾语的条件联系在一起。而无论是“虚介词”还是“轻动词”,都与这样的要求相去甚远。第3节的具体论证从旁格宾语的一个重要限制条件“单音节限制”谈起。 3.“单音节限制”的启发 3.1 汉语旁格宾语对动词的“单音节限制” 一个非常值得注意的现象是汉语对能够带旁格宾语的动词有特殊的要求,其中最重要的是对动词音节数目的限制①。以往有一些研究曾经注意到能够带旁格宾语的动词多是单音节的高频动词(张云秋2004;孙天琦、李亚非2010)。事实上,旁格宾语对动词音节数的要求不仅仅是倾向性的,而且是强制性的。这种限制尤其体现为旁格宾语结构对双音节动词的排斥,请看以下对比例句②: (1)a.写毛笔——*书写毛笔 b.看显微镜——#观看显微镜(用显微镜观看)③ c.(兰花)种紫砂盆——*(兰花)种植紫砂盆 d.开高速——*驾驶高速 e.飞北线——*飞行北线 以上不成立的语料都并非语义搭配上的原因。一方面,上述所选择的单双音节动词在相关义项上是同义的,如“写”有“书写”义、“看”有“观看”义,其他例句也是一样的情况;另一个直接的证据是如果有相应介词的帮助,相关双音节动词都是可以与旁格成分共现的,如“用毛笔书写”“用/在紫砂盆种植(兰花)”“在/沿高速驾驶”“沿北线飞行”等。 有一些语料看似会构成旁格宾语“单音节限制”的反例,如“歌唱祖国、服务人民、飞翔天际”等,事实上这些结构并不属于本文所讨论的旁格宾语。接下来我们先对“旁格宾语”的定义和范围做进一步的澄清,然后再讨论容易被混同为旁格宾语的干扰语料。 汉语宾语的语义容量宽泛,类型多样,以往研究也涉及到各种类型的所谓“非常规/非受事宾语”,然而种种“非常规宾语”的定义和范围并不一致,也并非都是本文所定义的“旁格宾语”。顾名思义,“旁格宾语”首先是属于与动词没有论旨选择关系的非核心成分,区别于核心的客体/受事宾语。所以,只要是属于客体宾语的范畴,就不能算作“旁格宾语”。有一些研究把诸如“办理退休、打扫房间、憎恨欺骗”之类的结构也当作“非常规宾语”(骆健飞2017),其实这些宾语只是“原型受事特征”相对较弱,但它们仍属于必有的客体论元,在形式上也具有典型受事宾语的相关特征,如可以转换为把/被句(“把退休办理一下、房间被打扫过了”)、可以直接用“什么”进行提问(“防止什么”是“防止舞弊”最自然的提问方式)④,而非核心的旁格宾语是不具备这些句法特征的(张云秋2004;孙天琦2009,2010),所以这些宾语并不属于“旁格宾语”的范畴,自然也就构不成“单音节限制”的反例。另一个有意思的例子是“歌唱祖国”,能否把这里的“祖国”理解为一个广义的“与事”或“受益者”(即“为祖国歌唱”)呢⑤?事实证明答案是否定的,此处的“祖国”其实就是“歌唱(颂扬)”的对象⑥。“歌唱”在这里表示“用歌唱、朗诵等形式颂扬”,这个义项早已被词典收录⑦,带宾语非常自由,如“歌唱祖国的繁荣富强、歌唱美好生活”等。因此,在这样的意义中,“祖国”就是“歌唱”的客体宾语,该结构也符合以上两项客体宾语的测试。