云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文在“GD=构形设计/GI=构形意图”理论的基础上,探寻原始造字者使用的某些技巧,其中之一就是字形直立化,有“—(=一)”和“ ”:“一”的直立化形成“|(=十)”,“

”:“一”的直立化形成“|(=十)”,“ ”的直立化形成“

”的直立化形成“ ”。此二字在古汉字的历史发展过程中被“重新/再分析”(reanalyzed),表现出不同的形义。笔者将对其产生过程进行讨论。

”。此二字在古汉字的历史发展过程中被“重新/再分析”(reanalyzed),表现出不同的形义。笔者将对其产生过程进行讨论。

(=目)”。“-”的直立化形成“|(=十)”,“

(=目)”。“-”的直立化形成“|(=十)”,“ (=目)”的直立化形成“

(=目)”的直立化形成“ (=臣)”。前者我们将在第2节分析,后者在第5节分析,在这两节之间插入第3节和第4节。第3节将讨论创造新字或更改通行字的问题;第4节将讨论“十”和“拾”这两个词所涉及的历史音韵学及词汇学问题,指出“十”和“拾”只是同一个词的不同用法,即“十”主要用为名词,而“拾”则用作动词。第6节将对全文加以总结。 2.—(=一)的直立化=

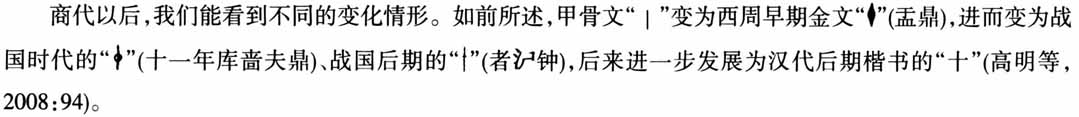

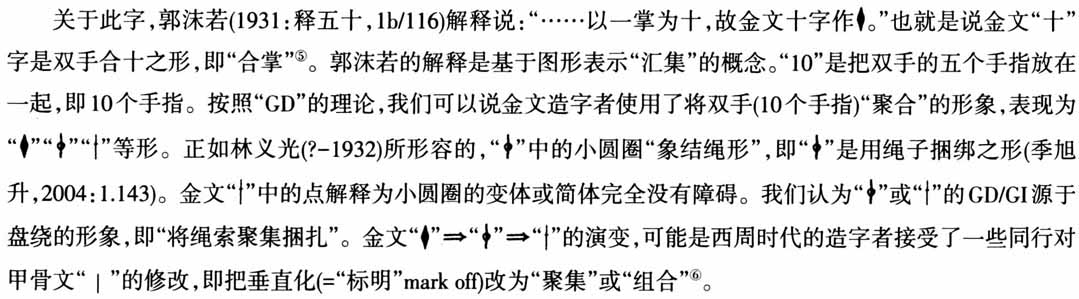

(=臣)”。前者我们将在第2节分析,后者在第5节分析,在这两节之间插入第3节和第4节。第3节将讨论创造新字或更改通行字的问题;第4节将讨论“十”和“拾”这两个词所涉及的历史音韵学及词汇学问题,指出“十”和“拾”只是同一个词的不同用法,即“十”主要用为名词,而“拾”则用作动词。第6节将对全文加以总结。 2.—(=一)的直立化= |(=十) 白一平、沙加尔(以下略称“白·沙”,2014:154)认可裘锡圭(2004:296)的看法,即甲骨文“|”字是“针”的初文(注意:“针”字在《说文》里并未出现),但许思莱(2015:578-579)从音韵学和古文字学的角度指出此“|=针”的看法有问题。现在我们就来考察一下古文字学上的问题。“|”即“针”的说法好像难以说明从甲骨文“|”到白·沙所引用的金文

|(=十) 白一平、沙加尔(以下略称“白·沙”,2014:154)认可裘锡圭(2004:296)的看法,即甲骨文“|”字是“针”的初文(注意:“针”字在《说文》里并未出现),但许思莱(2015:578-579)从音韵学和古文字学的角度指出此“|=针”的看法有问题。现在我们就来考察一下古文字学上的问题。“|”即“针”的说法好像难以说明从甲骨文“|”到白·沙所引用的金文 演变的原因。白·沙两位音韵学者注意到几个金文字形的粗笔部分演变成横写笔画“十”(“……a thick spot in the middle,which eventually developed into the horizontal character十.”)。这是正确的,但是他们没有意识到这种“|即针”的解释产生了一个大问题,即“针”中间部分最初全无凸出,没有任何古文字学上的依据能说明此甲骨文“|”字是如何发展成以上所引金文字形的,因此很难令人信服。另外,对造字者而言,“针”也许并不是一个适合用图画来描绘的东西,譬如怎么可以准确地辨别棒和针①。这种怀疑使我们容易理解后来表示“针”这个词的形声·假借字“鍼”或“箴”(此二字在《说文》里出现)。对于“十”是如何被写成

演变的原因。白·沙两位音韵学者注意到几个金文字形的粗笔部分演变成横写笔画“十”(“……a thick spot in the middle,which eventually developed into the horizontal character十.”)。这是正确的,但是他们没有意识到这种“|即针”的解释产生了一个大问题,即“针”中间部分最初全无凸出,没有任何古文字学上的依据能说明此甲骨文“|”字是如何发展成以上所引金文字形的,因此很难令人信服。另外,对造字者而言,“针”也许并不是一个适合用图画来描绘的东西,譬如怎么可以准确地辨别棒和针①。这种怀疑使我们容易理解后来表示“针”这个词的形声·假借字“鍼”或“箴”(此二字在《说文》里出现)。对于“十”是如何被写成 等字形的,我们将提供一个不同的解释。 我们认为,甲骨文“|”字很明显是“-”字的直立化,也就是说把“yī一”字竖起来,变成“十”字②。若以“GD/GI”的观点来看,我们可以认为“|”是一个“标明”(mark off)某种特别事物的符号。就序数的情况而言,“|”这个符号是标明从“1”升至“10”的一个界点,即汉语十进制的最后一个数“10”之前,倒数第二个数“9”之后的一个界点③。我们可以将其说明为:一、二、三、四、五……九

等字形的,我们将提供一个不同的解释。 我们认为,甲骨文“|”字很明显是“-”字的直立化,也就是说把“yī一”字竖起来,变成“十”字②。若以“GD/GI”的观点来看,我们可以认为“|”是一个“标明”(mark off)某种特别事物的符号。就序数的情况而言,“|”这个符号是标明从“1”升至“10”的一个界点,即汉语十进制的最后一个数“10”之前,倒数第二个数“9”之后的一个界点③。我们可以将其说明为:一、二、三、四、五……九 |=十,其中图式表示法“

|=十,其中图式表示法“ ∣”意味着等差数列(从“1”至“10”)通过把“一”垂直化,“标明”从“9”到“10”(|)的转换点。以下说明笔者提出这一看法的基础。 “直立化”和“标明”是具有目的性的动作。后者也可能是自发活动,就像它的不及物、自动词的用法一样。甲骨文字中有一个很明显的“|”用作“标明”或“标识”的例子,即

∣”意味着等差数列(从“1”至“10”)通过把“一”垂直化,“标明”从“9”到“10”(|)的转换点。以下说明笔者提出这一看法的基础。 “直立化”和“标明”是具有目的性的动作。后者也可能是自发活动,就像它的不及物、自动词的用法一样。甲骨文字中有一个很明显的“|”用作“标明”或“标识”的例子,即 (《合集》31063)、

(《合集》31063)、 (《合集》32221)、

(《合集》32221)、 (《花东》287)等字形,通常被释为以双手握尺测量长度的字形来表达“寻”这个词,但是,它们也可以被视为在某平面上用伸开的手(=“拃”)来估量长度(像尺蠖一样向前一步一步移动)④。 3.从直立化至“组合”的逐步变化

(《花东》287)等字形,通常被释为以双手握尺测量长度的字形来表达“寻”这个词,但是,它们也可以被视为在某平面上用伸开的手(=“拃”)来估量长度(像尺蠖一样向前一步一步移动)④。 3.从直立化至“组合”的逐步变化