云南省图书馆机构用户,欢迎您!

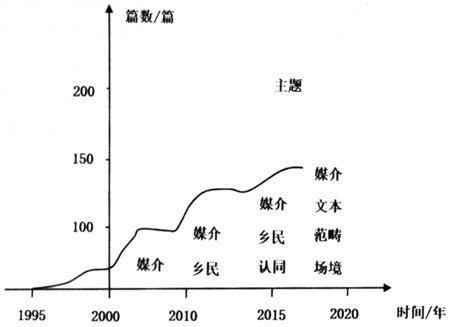

德尔·海默思开创的民族志传播学之于传播学的学术价值在于:让传播学研究超越媒介,回归场境;将叙事(民族志)引入研究,成为传播学新的研究方法。如此,传播学不仅有了“故事的研究”——叙事学,也有了“研究的故事”——民族志。民族志传播学传入中国,形成了自洽的学术进路。先有乡民生活中的媒介到场——媒介对乡民生活影响的研究,继有国家到场——国家假借媒介对乡民认同的研究,后有不同范式的到场——基于网络、文本、范畴的研究。斐然的成果之后,可以看出民族志传播学的中国实践似乎与田野调查渐行渐远,并失却了对研究对象的主体性关注。如此,民族志传播学的学理性值得思考。

图1 中国民族志传播学的研究路径 当前,我们有必要对民族志传播学的中国进路做一个整体的回顾与思考。质思的核心问题是:中国民族志传播学的学术逻辑是什么?它是如何形成的?其学理性如何?结合具体实践,我们这里主要引出三个问题。其一,是“描述”还是“阐释”——对中国民族志传播学方法的学理性扣问;其二,是“人”还是“受众”——对中国民族志传播学研究对象的主体性扣问;其三,是“范式”还是“场境”——对中国民族志传播学发展方向的扣问。 本文批判性地反思所论及的学者和相关研究,但仅止于学术面向的探讨,即便观点不同,亦无不恭之意。 一、问题之一:是描述还是阐释? 描述、阐释抑或批判,是克利福德·格尔茨(Clifford Geert)关于研究的写作中记叙与说理功能的困惑。[2](P.1)最终,其以“深描”做结。这是一种自洽,但也时常遭遇“深描何以可能”的质问。也就是说,这仍是一个未能了结的问题。 回到中国民族志传播学实践,这个问题并没有困扰中国学者。20余年来,我们不厌其烦地在“阐释”媒介对乡民的影响,进而“阐释”国家通过媒介对乡民认同的影响。在这一实践过程中,“描述”成了阐释的手段。当然,我国的学者也有走向批判的趋势。以上状态,可以从中国民族志传播学的发展动因、民族志传播学的学术基因两个方面展开具体的探讨。 (一)中国民族志传播学的发展动因 形成中国民族志传播学现状的原因有两个:其一,学院化生存的牵引;其二,国家社会科学纵向课题的影响。 首先,就学术机构的动因而言,开拓民族志传播学是学院化生存的迫力所致。在复旦大学占据历史研究高地、中国人民大学占领理论研究高地、中国传媒大学占据方法研究高地的格局下,中西部新闻传播院校要想形成“看家”的学术研究领域,就不得不另辟蹊径。鉴于区位优势和文化特征,中西部地区高校的新闻传播学院先后挤上了通往民族文化传播高地的末班车。 云南大学新闻学院⑤和云南师范大学的传媒学院⑥是国内较早进行民族学与传播学交叉学科研究的高校。紧随其后,西部地区各高校的新闻学院相继展开了相应的研究,如新疆大学新闻与传播学院、陕西师范大学新闻与传播学院、内蒙古大学文学与新闻传播学院、内蒙古师范大学新闻与传播学院等,但这趟学术旅行并不完美。迄今,并没有形成绝对的领军地区、领军学院。传媒学者在学院化生存模式的压力下,并不能像民族学者那样,花费一年或数年的时间,深入民族地区进行长期的田野调查,这使得民族志传播学研究变成了“前店后厂”式的“快餐”生产。 由于无法深入田野,自然就无法进行“故事的研究”。不是在田野发现问题,不是在田野找到对象,不是在田野深度介入观察,而是“带着观点找证据”,许多研究可以归结为两个结论,即“媒介深刻影响了乡民生活”和“媒介有效形塑了乡民的认同”。这种结果既是对西方研究的模仿,也是初涉民族志传播学研究的捷径。 其次,就研究者的动因而言,则受到国家社会科学纵向课题的影响。进入新世纪以来,国家社会科学纵向课题中有关“民族认同”“国家认同”的研究成为重要的选题范畴,2015年立项55个、2016年立项51个、2017年立项57个、2018年立项73个,获得立项的课题成为近年来学界关注的热点。⑦ 国家社会科学的选题导向本身没有什么问题。因为本着“家有千般事,先救急处说”的原则,国家社会科学及其他纵向课题都会把关乎国家政治、经济、文化等方面的重大问题纳入研究范畴或作为立项偏好。将“民族认同”“国家认同”这样的选题纳入选题指南,正是对认同危机问题的关照,目的是让学者研究这一现象的现状、成因乃至解决方案。

图1 中国民族志传播学的研究路径 当前,我们有必要对民族志传播学的中国进路做一个整体的回顾与思考。质思的核心问题是:中国民族志传播学的学术逻辑是什么?它是如何形成的?其学理性如何?结合具体实践,我们这里主要引出三个问题。其一,是“描述”还是“阐释”——对中国民族志传播学方法的学理性扣问;其二,是“人”还是“受众”——对中国民族志传播学研究对象的主体性扣问;其三,是“范式”还是“场境”——对中国民族志传播学发展方向的扣问。 本文批判性地反思所论及的学者和相关研究,但仅止于学术面向的探讨,即便观点不同,亦无不恭之意。 一、问题之一:是描述还是阐释? 描述、阐释抑或批判,是克利福德·格尔茨(Clifford Geert)关于研究的写作中记叙与说理功能的困惑。[2](P.1)最终,其以“深描”做结。这是一种自洽,但也时常遭遇“深描何以可能”的质问。也就是说,这仍是一个未能了结的问题。 回到中国民族志传播学实践,这个问题并没有困扰中国学者。20余年来,我们不厌其烦地在“阐释”媒介对乡民的影响,进而“阐释”国家通过媒介对乡民认同的影响。在这一实践过程中,“描述”成了阐释的手段。当然,我国的学者也有走向批判的趋势。以上状态,可以从中国民族志传播学的发展动因、民族志传播学的学术基因两个方面展开具体的探讨。 (一)中国民族志传播学的发展动因 形成中国民族志传播学现状的原因有两个:其一,学院化生存的牵引;其二,国家社会科学纵向课题的影响。 首先,就学术机构的动因而言,开拓民族志传播学是学院化生存的迫力所致。在复旦大学占据历史研究高地、中国人民大学占领理论研究高地、中国传媒大学占据方法研究高地的格局下,中西部新闻传播院校要想形成“看家”的学术研究领域,就不得不另辟蹊径。鉴于区位优势和文化特征,中西部地区高校的新闻传播学院先后挤上了通往民族文化传播高地的末班车。 云南大学新闻学院⑤和云南师范大学的传媒学院⑥是国内较早进行民族学与传播学交叉学科研究的高校。紧随其后,西部地区各高校的新闻学院相继展开了相应的研究,如新疆大学新闻与传播学院、陕西师范大学新闻与传播学院、内蒙古大学文学与新闻传播学院、内蒙古师范大学新闻与传播学院等,但这趟学术旅行并不完美。迄今,并没有形成绝对的领军地区、领军学院。传媒学者在学院化生存模式的压力下,并不能像民族学者那样,花费一年或数年的时间,深入民族地区进行长期的田野调查,这使得民族志传播学研究变成了“前店后厂”式的“快餐”生产。 由于无法深入田野,自然就无法进行“故事的研究”。不是在田野发现问题,不是在田野找到对象,不是在田野深度介入观察,而是“带着观点找证据”,许多研究可以归结为两个结论,即“媒介深刻影响了乡民生活”和“媒介有效形塑了乡民的认同”。这种结果既是对西方研究的模仿,也是初涉民族志传播学研究的捷径。 其次,就研究者的动因而言,则受到国家社会科学纵向课题的影响。进入新世纪以来,国家社会科学纵向课题中有关“民族认同”“国家认同”的研究成为重要的选题范畴,2015年立项55个、2016年立项51个、2017年立项57个、2018年立项73个,获得立项的课题成为近年来学界关注的热点。⑦ 国家社会科学的选题导向本身没有什么问题。因为本着“家有千般事,先救急处说”的原则,国家社会科学及其他纵向课题都会把关乎国家政治、经济、文化等方面的重大问题纳入研究范畴或作为立项偏好。将“民族认同”“国家认同”这样的选题纳入选题指南,正是对认同危机问题的关照,目的是让学者研究这一现象的现状、成因乃至解决方案。