云南省图书馆机构用户,欢迎您!

复辅音说从提出到今天,已经有一百多年的历史了。毋庸讳言,相信、赞同这种说法的人是越来越多了,俨然主流观点,甚至有人称其为定论。但是,科学探索,不以时间长短、信众多少定是非。冷静、理性分析复辅音说提出的各种材料和论证过程,不难发现,其间问题不少。文章指出,复辅音论者至少在八个方面存在着认识不足的问题,需要重新加以审视、思考。

不管选择哪一种模式(高本汉早期倾向于C式,后来发生动摇,觉得A式也有可能),高本汉的阐释实际上就是一个要点:上古汉语有复辅音声母。后来主张古汉语有复辅音声母的学者,大都是高本汉这个观点的重复或延伸,路数一样。 高本汉的这个拟测模式,实际上等于未经论证即做出了上古汉语有复辅音声母的推断。换言之,等于立论说:只有复辅音才能解释汉字中以“监”“各”“立”“京”“兼”等为声旁的形声字除了读k-声母也有读l-声母的现象。 这种认识,存在一个明显的问题:忽略或者说人为屏蔽了边音声母l的可变性。 边音声母即“三十六字母”中的来母,被普遍认为是化石声母,即从上古到中古到近现代,一直读[1]声母,音值没有发生变化。例如李方桂先生《上古音研究》,基本上就是这样的观点。只不过,他注意到来母跟透母、彻母等字相谐,因而提出“应当有个清音来配”的猜想,即上古音系中应该有个清音l,他写作*hl-。这个*hl-根据等次的不同,分别演变为中古的透母th-(一二四等)和彻母th(三等)④。 但实际上,来母的读音并没有这么稳定。据Schuessler(1974)、雅洪托夫(1976)、包拟古(1980)等人的研究,来母字上古应该是读*r-音的。上古音系中读*1-音的声母是以母。也就是说从上古到中古,来母字的读音发生了如下的变化:*r>l-。⑤ 我观察过一至三岁婴儿的语音变化情况,发现来母字的读音有一个演变过程,可以明显分为三个阶段:第一个阶段是零声母

不管选择哪一种模式(高本汉早期倾向于C式,后来发生动摇,觉得A式也有可能),高本汉的阐释实际上就是一个要点:上古汉语有复辅音声母。后来主张古汉语有复辅音声母的学者,大都是高本汉这个观点的重复或延伸,路数一样。 高本汉的这个拟测模式,实际上等于未经论证即做出了上古汉语有复辅音声母的推断。换言之,等于立论说:只有复辅音才能解释汉字中以“监”“各”“立”“京”“兼”等为声旁的形声字除了读k-声母也有读l-声母的现象。 这种认识,存在一个明显的问题:忽略或者说人为屏蔽了边音声母l的可变性。 边音声母即“三十六字母”中的来母,被普遍认为是化石声母,即从上古到中古到近现代,一直读[1]声母,音值没有发生变化。例如李方桂先生《上古音研究》,基本上就是这样的观点。只不过,他注意到来母跟透母、彻母等字相谐,因而提出“应当有个清音来配”的猜想,即上古音系中应该有个清音l,他写作*hl-。这个*hl-根据等次的不同,分别演变为中古的透母th-(一二四等)和彻母th(三等)④。 但实际上,来母的读音并没有这么稳定。据Schuessler(1974)、雅洪托夫(1976)、包拟古(1980)等人的研究,来母字上古应该是读*r-音的。上古音系中读*1-音的声母是以母。也就是说从上古到中古,来母字的读音发生了如下的变化:*r>l-。⑤ 我观察过一至三岁婴儿的语音变化情况,发现来母字的读音有一个演变过程,可以明显分为三个阶段:第一个阶段是零声母 或半元音j,第二个阶段是舌尖闪音

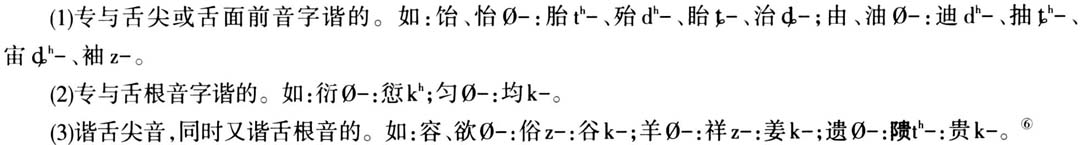

或半元音j,第二个阶段是舌尖闪音 或接近滚音r,第三个阶段才是边音l。第二个阶段已经为学者们注意到了,第一个阶段尚未被认识到。 董同龢先生把中古无声母(零声母)的字在谐声字中的表现分为如下三类:

或接近滚音r,第三个阶段才是边音l。第二个阶段已经为学者们注意到了,第一个阶段尚未被认识到。 董同龢先生把中古无声母(零声母)的字在谐声字中的表现分为如下三类:  董同龢先生对这其中前两类谐声是这样解释的:(1)上古是*d-,后来在介音j之前失落了。(2)上古是*g-,后来也是在介音j之前失落了。也就是说,他认为j介音的作用可以使其前边的舌尖、舌根声母脱落。 假如来母字上古时期有个零声母的阶段或者部分字读零声母

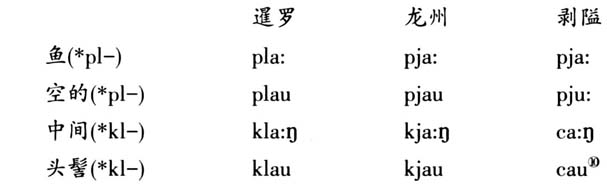

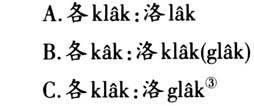

董同龢先生对这其中前两类谐声是这样解释的:(1)上古是*d-,后来在介音j之前失落了。(2)上古是*g-,后来也是在介音j之前失落了。也就是说,他认为j介音的作用可以使其前边的舌尖、舌根声母脱落。 假如来母字上古时期有个零声母的阶段或者部分字读零声母 ,借用一下董同龢先生的方法,来母字的谐音现象便可以不必依赖*Cl-型复辅音而得到解释了——它们是同部位的舌尖或舌根塞音内部相谐。 二、对音变方式认识不足 关于复辅音是如何消失的,有复辅音论者分别提出了三、四种复辅音消失的方式。三种方式是音素分化、音素变异和音素脱落⑦,四种方式是音素脱落、音素融合、音素分离和音素换位⑧。其中变异和脱落两种方式,都有藏语演变模式可为参照,较为可信。C1-型复辅音往往是脱落式演变,一般脱落前一个辅音,后一个辅音保存下来⑨。 按照高本汉的C式,就有如下的演变:各*kl->k-:洛*gl->1-。同一谐声系列的形声字,一部分脱落前一个辅音,一部分脱落后一个辅音,这样的脱落方式,实际上是裂变,藏语之类亲属语言中大约也难以找到例证。 裂变的音变方式,表面看起来挺有趣。但这是一种想当然的演变方式。汉语历史上可以确知的音变方式,只有一种类型,那就是:A>B。演变的具体表现可分为两种情况:一种是发音部位发生变化,往前移或者往后移了;一种是发音方法发生变化,比如浊音清化,塞擦音与擦音交替,送气与不送气交替。发生语音演变的原因有两个:一个是语言外部原因,比如别的语言(方言)的影响;一个是语音内部环境的影响,最常见的是介音对声母的影响,比如腭化或者叫舌面化。 何大安先生把傣语暹罗话跟广西龙州、剥隘方言之间pl-跟p-,kl-跟k-的对应关系,视为“辅音弱化”,称其为“复辅音中的-l-弱化成了-j-”。他举的例子有:

,借用一下董同龢先生的方法,来母字的谐音现象便可以不必依赖*Cl-型复辅音而得到解释了——它们是同部位的舌尖或舌根塞音内部相谐。 二、对音变方式认识不足 关于复辅音是如何消失的,有复辅音论者分别提出了三、四种复辅音消失的方式。三种方式是音素分化、音素变异和音素脱落⑦,四种方式是音素脱落、音素融合、音素分离和音素换位⑧。其中变异和脱落两种方式,都有藏语演变模式可为参照,较为可信。C1-型复辅音往往是脱落式演变,一般脱落前一个辅音,后一个辅音保存下来⑨。 按照高本汉的C式,就有如下的演变:各*kl->k-:洛*gl->1-。同一谐声系列的形声字,一部分脱落前一个辅音,一部分脱落后一个辅音,这样的脱落方式,实际上是裂变,藏语之类亲属语言中大约也难以找到例证。 裂变的音变方式,表面看起来挺有趣。但这是一种想当然的演变方式。汉语历史上可以确知的音变方式,只有一种类型,那就是:A>B。演变的具体表现可分为两种情况:一种是发音部位发生变化,往前移或者往后移了;一种是发音方法发生变化,比如浊音清化,塞擦音与擦音交替,送气与不送气交替。发生语音演变的原因有两个:一个是语言外部原因,比如别的语言(方言)的影响;一个是语音内部环境的影响,最常见的是介音对声母的影响,比如腭化或者叫舌面化。 何大安先生把傣语暹罗话跟广西龙州、剥隘方言之间pl-跟p-,kl-跟k-的对应关系,视为“辅音弱化”,称其为“复辅音中的-l-弱化成了-j-”。他举的例子有: