云南省图书馆机构用户,欢迎您!

著名学者唐兰把甲骨文 释为巴,产生了巨大的学术影响。流风所及,谈巴蜀的历史,最早都追溯到甲骨文。本文从可靠的战国文字资料出发,通过破译咠字的结构,追溯源头,认为甲骨文

释为巴,产生了巨大的学术影响。流风所及,谈巴蜀的历史,最早都追溯到甲骨文。本文从可靠的战国文字资料出发,通过破译咠字的结构,追溯源头,认为甲骨文 是揖的初文,根据

是揖的初文,根据 在甲骨文地理网络中的位置和揖的读音,认为

在甲骨文地理网络中的位置和揖的读音,认为 可能就是《左传》宣公十五年的稷,春秋属于晋地,在今山西省稷山县境内。

可能就是《左传》宣公十五年的稷,春秋属于晋地,在今山西省稷山县境内。 实际与巴无关。

实际与巴无关。

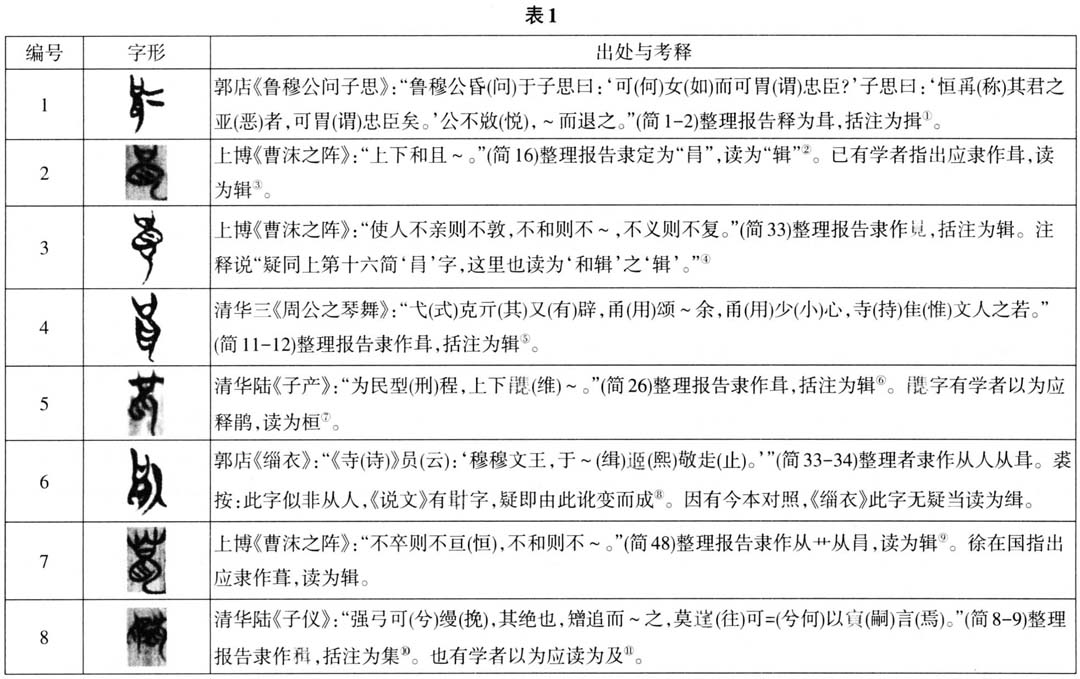

以上各字都是战国时期比较确定的咠或从咠的字。

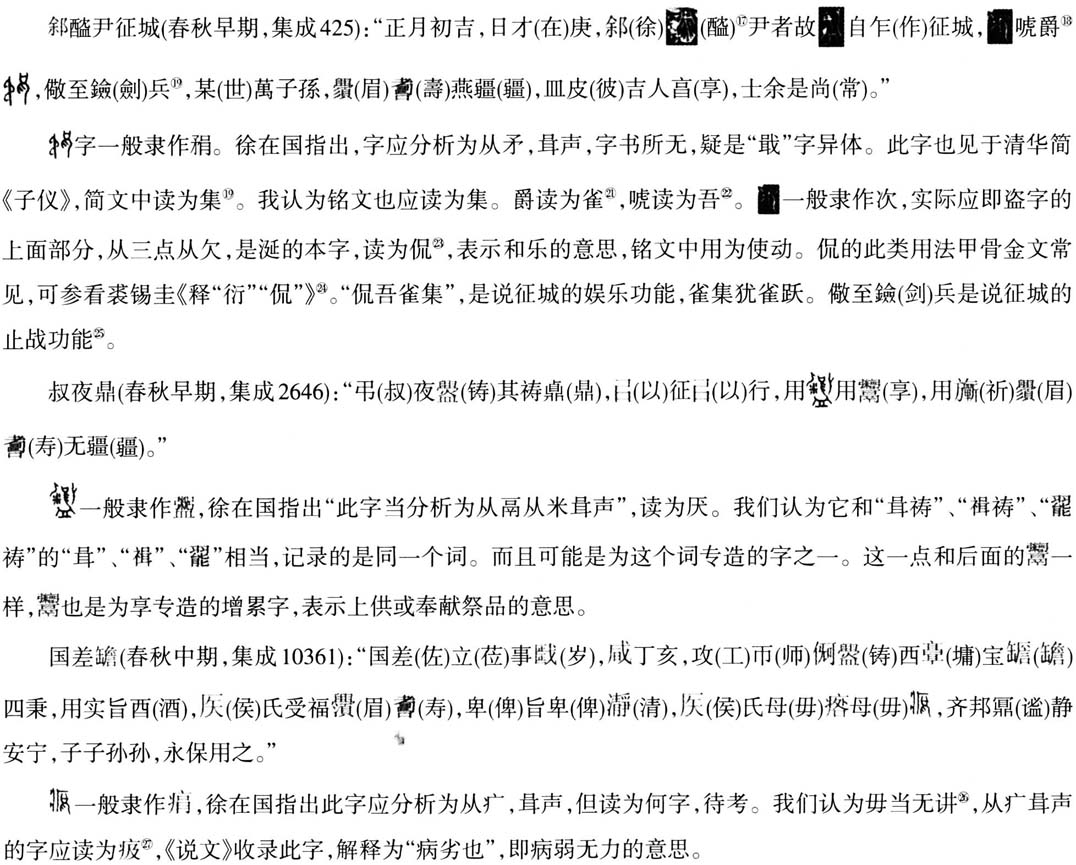

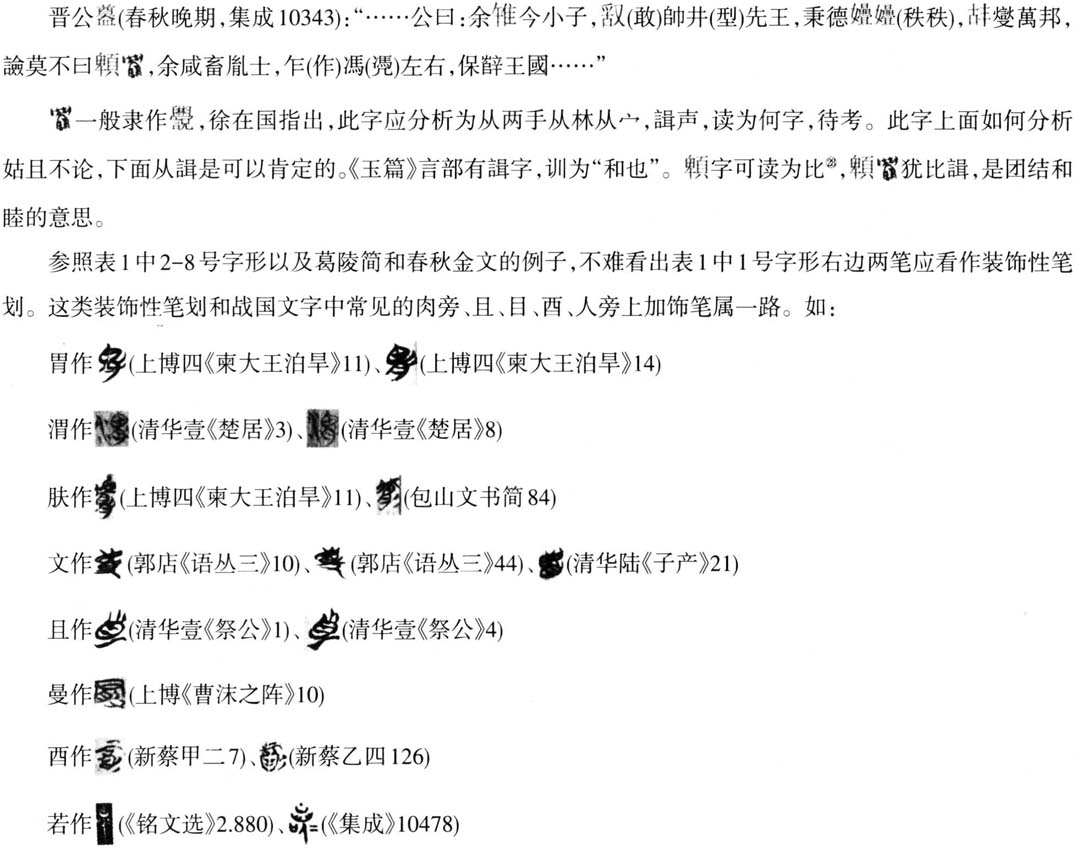

以上各字都是战国时期比较确定的咠或从咠的字。  春秋金文中也有几个从咠的字。

春秋金文中也有几个从咠的字。

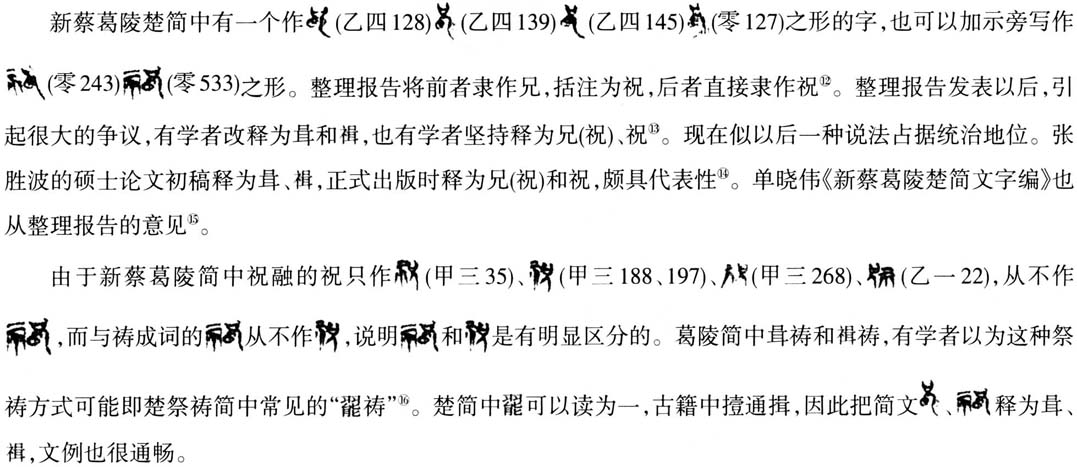

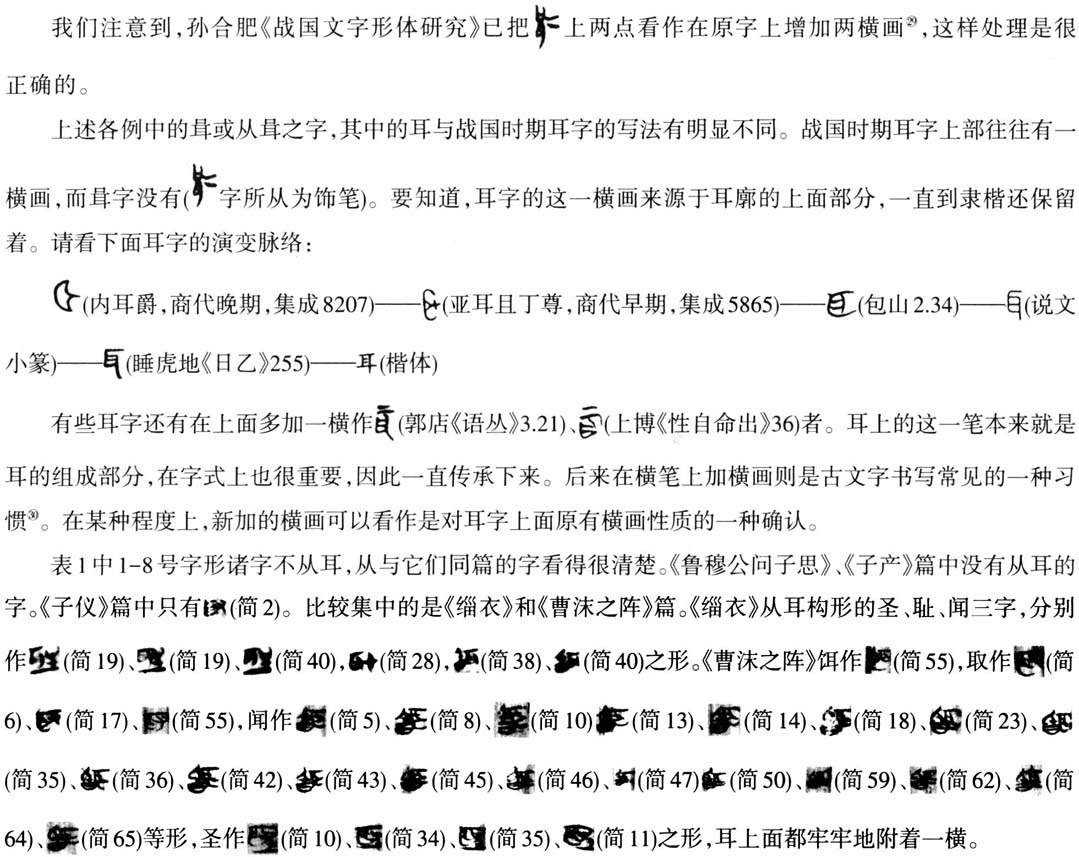

葛陵简的情况一样。甲三297、209的珥,甲一12、甲三320、乙三33、乙四9、零193、乙一26、2、乙四144的取,零207、297、599的弭,所从耳的写法与咠、

葛陵简的情况一样。甲三297、209的珥,甲一12、甲三320、乙三33、乙四9、零193、乙一26、2、乙四144的取,零207、297、599的弭,所从耳的写法与咠、 所从明显有别。 上述春秋金文同篇可比的极少,但和同时期的金文比较,咠中耳与一般写法的耳差别是很大的。 因此,小篆咠中的耳只能理解为讹变。 春秋战国文字咠字可以分析为两部分,上部从口,下面部分不是耳,它具有很强的象形性。综合咠和从咠诸字的形音义考虑,咠字所从可视为揖字的初文。 从字形看,战国文字咠字所从正像人作揖之形。右面是身体的线条,左面是手臂和指爪形。《尚书·康王之诰》:“太保暨芮伯咸进相揖,皆再拜稽首。”揖即拱手行礼。《日知录·稽首顿首》黄汝成集释引风氏曰:“古之揖,身微俯,手平心推向前耳。”(31)《周礼·秋官·司仪》:“司仪掌九仪之宾客、摈相之礼,以诏仪容、辞令、揖让之节。将合诸侯,则令为坛三成,宫旁一门,诏王仪,南乡见诸侯,土揖庶姓,时揖异姓,天揖同姓。”段玉裁注《说文》揖:“凡拱其手使前曰揖。凡推手小下之为土揖。推手小举之为天揖。推手平之为时揖也。成十六年:‘敢肃使者。’则若今人之长揖。”(32)尽管揖有土揖、天揖、时揖、长揖等的分别,但拱手是其共同的特征。拱手的时候,两手成一环形,侧视就只能看见一只手形,包括手臂、指爪。 从咠的同源字族看,似乎都与作揖有关系。 由作揖可以引申出推(揖)、让(揖)、俯(揖)、损抑(揖)、藏匿(戢) 由作揖可以引申出挟(揖)、缉拿(缉、葺) 由作揖可以引申出进(揖)、取(揖、挹) 由作揖可以引申出聚集(揖、辑)、聚合(辑、楫、戢)、收敛(辑、戢)、 约束(戢)、纂集(辑)、整修(辑、葺)、重叠(葺)、连缀(辑、缉)、接续(缉)、 缝衣边(缉)、车舆(辑)、船桨(楫) 可见揖是很早就有的词义,在汉语词义系统中具有贯穿的作用。一般来说,咠似乎应该看作揖的初文。

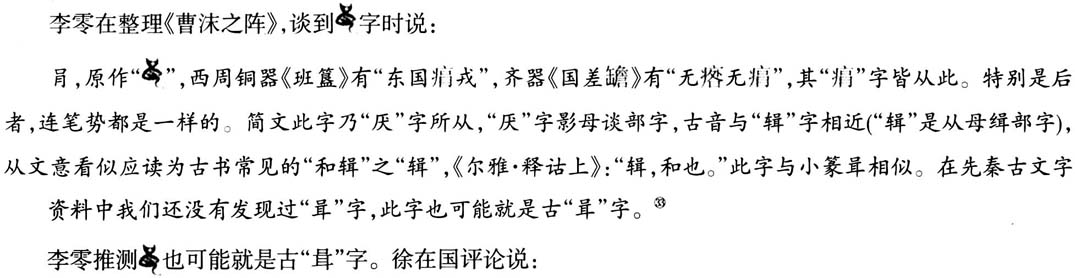

所从明显有别。 上述春秋金文同篇可比的极少,但和同时期的金文比较,咠中耳与一般写法的耳差别是很大的。 因此,小篆咠中的耳只能理解为讹变。 春秋战国文字咠字可以分析为两部分,上部从口,下面部分不是耳,它具有很强的象形性。综合咠和从咠诸字的形音义考虑,咠字所从可视为揖字的初文。 从字形看,战国文字咠字所从正像人作揖之形。右面是身体的线条,左面是手臂和指爪形。《尚书·康王之诰》:“太保暨芮伯咸进相揖,皆再拜稽首。”揖即拱手行礼。《日知录·稽首顿首》黄汝成集释引风氏曰:“古之揖,身微俯,手平心推向前耳。”(31)《周礼·秋官·司仪》:“司仪掌九仪之宾客、摈相之礼,以诏仪容、辞令、揖让之节。将合诸侯,则令为坛三成,宫旁一门,诏王仪,南乡见诸侯,土揖庶姓,时揖异姓,天揖同姓。”段玉裁注《说文》揖:“凡拱其手使前曰揖。凡推手小下之为土揖。推手小举之为天揖。推手平之为时揖也。成十六年:‘敢肃使者。’则若今人之长揖。”(32)尽管揖有土揖、天揖、时揖、长揖等的分别,但拱手是其共同的特征。拱手的时候,两手成一环形,侧视就只能看见一只手形,包括手臂、指爪。 从咠的同源字族看,似乎都与作揖有关系。 由作揖可以引申出推(揖)、让(揖)、俯(揖)、损抑(揖)、藏匿(戢) 由作揖可以引申出挟(揖)、缉拿(缉、葺) 由作揖可以引申出进(揖)、取(揖、挹) 由作揖可以引申出聚集(揖、辑)、聚合(辑、楫、戢)、收敛(辑、戢)、 约束(戢)、纂集(辑)、整修(辑、葺)、重叠(葺)、连缀(辑、缉)、接续(缉)、 缝衣边(缉)、车舆(辑)、船桨(楫) 可见揖是很早就有的词义,在汉语词义系统中具有贯穿的作用。一般来说,咠似乎应该看作揖的初文。  李先生将第一字读为“辑”,是完全正确的。他说“在先秦古文字资料中我们还没有发现过‘咠’字”则不确。因为在郭店简《鲁穆公问子思》2号简中就有“咠”字,《缁衣》34简有“

李先生将第一字读为“辑”,是完全正确的。他说“在先秦古文字资料中我们还没有发现过‘咠’字”则不确。因为在郭店简《鲁穆公问子思》2号简中就有“咠”字,《缁衣》34简有“ ”字。此字隶定作“肙”我们也不同意。相反李先生的最后一句话“此字也可能就是古‘咠’字”,我们认为是正确的。 从字族的角度,即与揖义有关的字的构形看,这个说法是很有道理的。问题是,咠字从口作,口在揖义的构成中显然没有必要性。这个口形不好解释。 《说文》口部:“

”字。此字隶定作“肙”我们也不同意。相反李先生的最后一句话“此字也可能就是古‘咠’字”,我们认为是正确的。 从字族的角度,即与揖义有关的字的构形看,这个说法是很有道理的。问题是,咠字从口作,口在揖义的构成中显然没有必要性。这个口形不好解释。 《说文》口部:“ ,聂语也。从口从耳。《诗》曰:‘咠咠幡幡。’”段玉裁“聂语也”下注:“耳部曰:聶,附耳私小语也。按聶取两耳附一耳。咠取口附耳也。”(34)在“《诗》曰咠咠幡幡”下注释说:“《巷伯》三章缉缉翩翩,四章捷捷幡幡,许引当云咠咠翩翩。而云咠咠幡幡者,误合二章为一耳。咠咠今诗作缉缉,毛云:缉缉,口舌声。”《毛诗传笺通释》:“缉缉即咠咠之假借。”《诗三家义集疏》:“《齐》、《鲁》,缉作咠。”许慎把咠理解为从口从耳,显然是就讹形为说。实际上咠不太可能是“取口附耳”会意。纯粹从构形的角度看,甲骨文中就有从口从耳的听字(字形演变轨迹见图1),不大可能再用从口从耳来表示咠字。因为很早就有从三耳的聶表示附耳私语(字形演变轨迹见图2),也不大可能用从耳从口表示附耳私语。这是造字时候区别性原则所决定的。

,聂语也。从口从耳。《诗》曰:‘咠咠幡幡。’”段玉裁“聂语也”下注:“耳部曰:聶,附耳私小语也。按聶取两耳附一耳。咠取口附耳也。”(34)在“《诗》曰咠咠幡幡”下注释说:“《巷伯》三章缉缉翩翩,四章捷捷幡幡,许引当云咠咠翩翩。而云咠咠幡幡者,误合二章为一耳。咠咠今诗作缉缉,毛云:缉缉,口舌声。”《毛诗传笺通释》:“缉缉即咠咠之假借。”《诗三家义集疏》:“《齐》、《鲁》,缉作咠。”许慎把咠理解为从口从耳,显然是就讹形为说。实际上咠不太可能是“取口附耳”会意。纯粹从构形的角度看,甲骨文中就有从口从耳的听字(字形演变轨迹见图1),不大可能再用从口从耳来表示咠字。因为很早就有从三耳的聶表示附耳私语(字形演变轨迹见图2),也不大可能用从耳从口表示附耳私语。这是造字时候区别性原则所决定的。