云南省图书馆机构用户,欢迎您!

虽然以往的分析都支持“父亲的父亲的父亲”应该进行左向划分,然而已有的分析有的没有从理论上解释为什么必须进行左向划分,有的所援引的理论不合适,以致无法将分析推广到所有类型的“ ”的名词组合上。文章认为,应该从关系名词和非关系名词的词汇句法差异的角度,来解释关系名词的组合必须进行左向划分,而非关系名词组合还有可能进行右向划分的现象。文章讨论了关系名词的内部句法投射,并提出使用

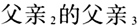

”的名词组合上。文章认为,应该从关系名词和非关系名词的词汇句法差异的角度,来解释关系名词的组合必须进行左向划分,而非关系名词组合还有可能进行右向划分的现象。文章讨论了关系名词的内部句法投射,并提出使用 (a是一个名词,n≥3)作为关系名词的一种新的判定方法;在此基础上指出基于加工难度的理论无法解释非关系名词多项式组合既可以左向划分又可以右向划分这一语言事实。

(a是一个名词,n≥3)作为关系名词的一种新的判定方法;在此基础上指出基于加工难度的理论无法解释非关系名词多项式组合既可以左向划分又可以右向划分这一语言事实。

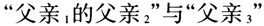

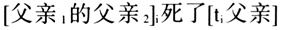

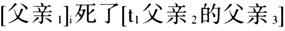

”,现有研究基本同意陆俭明(1985)的分析,认为该结构只能进行左向划分,如例(1)所示,

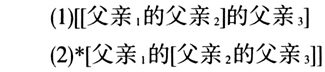

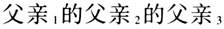

”,现有研究基本同意陆俭明(1985)的分析,认为该结构只能进行左向划分,如例(1)所示, 先结合,然后

先结合,然后 相结合,而不能进行右向划分,如例(2)。然而,对于“鲁镇的酒店的格局”是否可以进行右向划分则没有定论,基于加工难度的语法分析认为这一结构也只能进行左向划分(陆丙甫1993,2005;陆丙甫和蔡振光2009),本文则会论证这类结构是可能进行右向划分的。我们认为基于加工难度的理论只解释了部分的语言事实,而较为全面的解释还应该基于关系名词和非关系名词的词汇句法特征的区别。

相结合,而不能进行右向划分,如例(2)。然而,对于“鲁镇的酒店的格局”是否可以进行右向划分则没有定论,基于加工难度的语法分析认为这一结构也只能进行左向划分(陆丙甫1993,2005;陆丙甫和蔡振光2009),本文则会论证这类结构是可能进行右向划分的。我们认为基于加工难度的理论只解释了部分的语言事实,而较为全面的解释还应该基于关系名词和非关系名词的词汇句法特征的区别。  2 现有的分析及其不足 关于汉语关系名词的鉴定,文献中至少提到两种。一种是关系名词无法使用中心词分析法,这是因为关系名词在句法上有依赖性,当关系名词失去指称依赖对象时,句子就变成不合法的了(刘丹青1983)。如例(3)b中“妻子”和例(3)c中“母亲”都失去了其依赖对象,所以两个句子都不合法。 (3)a.小芹的母亲是于福的妻子。 b.*小芹的母亲是妻子。 c.*母亲是于福的妻子。 另外一种是通过“的”来检测,关系名词可以直接和非关系名词(如代词和专有名词)组合成领属结构,不需要用“的”连接,但是非关系名词自相组合成的领属结构则必须加“的”(司富珍2014)。例如“张三父亲”是可以的,但是“张三书包”则不可以,这是因为“父亲”是关系名词而“书包”是普通名词。然而由于多种原因,汉语中有很多例外的情况,例如“大象鼻子”、“桌腿儿”没有“的”出现,但是是合法的,而“张三鼻子”、“张三腿儿”则不是那么好。领属结构中“的”字的隐现问题非常复杂,许多研究对这个问题进行过细致的讨论(崔希亮1992;刘永生2004;徐阳春2008,2011;王远杰2008;完权2014)。多项式的情况也颇为复杂。例如,王远杰(2013)认为句法的松紧度影响多项式中“的”的隐现;薛亚红和端木三(2018)更具体地提出小分支里的“的”比大分支里的“的”更容易省略。因此,“的”的隐现不是一个稳定的诊断方式。本文将介绍另外一种鉴别关系名词和非关系名词的方法。 既然关系名词和非关系名词有上述区别,那么是否会导致“父亲的父亲的父亲”与“鲁镇的酒店的格局”有不同的分析?如果是,为什么?徐杰(2008)使用领属名词的提升移位进行测试,发现二者确实不一样。例如,

2 现有的分析及其不足 关于汉语关系名词的鉴定,文献中至少提到两种。一种是关系名词无法使用中心词分析法,这是因为关系名词在句法上有依赖性,当关系名词失去指称依赖对象时,句子就变成不合法的了(刘丹青1983)。如例(3)b中“妻子”和例(3)c中“母亲”都失去了其依赖对象,所以两个句子都不合法。 (3)a.小芹的母亲是于福的妻子。 b.*小芹的母亲是妻子。 c.*母亲是于福的妻子。 另外一种是通过“的”来检测,关系名词可以直接和非关系名词(如代词和专有名词)组合成领属结构,不需要用“的”连接,但是非关系名词自相组合成的领属结构则必须加“的”(司富珍2014)。例如“张三父亲”是可以的,但是“张三书包”则不可以,这是因为“父亲”是关系名词而“书包”是普通名词。然而由于多种原因,汉语中有很多例外的情况,例如“大象鼻子”、“桌腿儿”没有“的”出现,但是是合法的,而“张三鼻子”、“张三腿儿”则不是那么好。领属结构中“的”字的隐现问题非常复杂,许多研究对这个问题进行过细致的讨论(崔希亮1992;刘永生2004;徐阳春2008,2011;王远杰2008;完权2014)。多项式的情况也颇为复杂。例如,王远杰(2013)认为句法的松紧度影响多项式中“的”的隐现;薛亚红和端木三(2018)更具体地提出小分支里的“的”比大分支里的“的”更容易省略。因此,“的”的隐现不是一个稳定的诊断方式。本文将介绍另外一种鉴别关系名词和非关系名词的方法。 既然关系名词和非关系名词有上述区别,那么是否会导致“父亲的父亲的父亲”与“鲁镇的酒店的格局”有不同的分析?如果是,为什么?徐杰(2008)使用领属名词的提升移位进行测试,发现二者确实不一样。例如, 的“

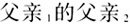

的“ ”可以进行领属名词提升,而“

”可以进行领属名词提升,而“ ”不可以,因此可以说“

”不可以,因此可以说“ ”,却不可以说“

”,却不可以说“ ”——否则剩下的“

”——否则剩下的“ ”不是一个可以独立使用的句法成分。但是,“鲁镇的酒店的格局”既可以转换成“鲁镇毁了酒店的格局”,①也可以转换成“鲁镇的酒店毁了格局”。王远杰(2013)应用“的”的隐现规则(即句法结构紧的比句法结构松的更容易省略“的”)测试了“父亲(的)父亲的父亲”与“本周(的)周一(的)上午(的)九点”这两个结构,认为前者只能省略第一个“的”,因为左边的两个“父亲”之间句法结构更紧,也因此该结构只有左向划分一种分析方法;而后者中“的”的隐现是自由的,故可能左向划分和右向划分都可以。但是徐杰(2008)和王远杰(2013)均没有进一步分析差异形成的词汇句法原因。 袁毓林(1993,1994)从认知的角度看“父亲的父亲的父亲”的分析,并提出右向划分之所以困难,是因为“父亲”这类亲属名词属于一价名词②,而一价名词需要一个参照名词来尽快帮助它确定指称。对于关系名词的这种观察我们认为是正确的。基于对关系名词的考察,袁毓林(1994)进一步得出一条心理计算原则:由于右向划分导致“等到扫描完全句后才能开始理解,中间需要较多的等待和回溯”(袁毓林1993),而左向划分可以确保每一个亲属名词都尽快确定其指称,因此是认知上较为简单的一种切分。可惜的是,袁毓林(1993,1994)没有讨论这种心理计算原则是否适用于非关系名词所组成的领属结构,例如“鲁镇的酒店的格局”。如果上述认知原则只和关系名词有关,这个例子就不适用。可是这样一来,这种认知原则就成了为关系名词特设的了,解释力就会受限。如果这种认知原则也适用于普通名词组成的偏正结构,那么这时左向划分和右向划分的认知难度有没有区别?还有,是否可以将认知原则简化成所有的左向划分比右向划分简单?因为实际上所有右向划分都会导致“扫描完全句后才能开始理解,中间需要较多的等待和回溯”。我们注意到心理计算原则也许能解释很多情况下为什么左向划分比右向划分更容易被接受,但却无法替代名词组合的词汇句法分析。

”不是一个可以独立使用的句法成分。但是,“鲁镇的酒店的格局”既可以转换成“鲁镇毁了酒店的格局”,①也可以转换成“鲁镇的酒店毁了格局”。王远杰(2013)应用“的”的隐现规则(即句法结构紧的比句法结构松的更容易省略“的”)测试了“父亲(的)父亲的父亲”与“本周(的)周一(的)上午(的)九点”这两个结构,认为前者只能省略第一个“的”,因为左边的两个“父亲”之间句法结构更紧,也因此该结构只有左向划分一种分析方法;而后者中“的”的隐现是自由的,故可能左向划分和右向划分都可以。但是徐杰(2008)和王远杰(2013)均没有进一步分析差异形成的词汇句法原因。 袁毓林(1993,1994)从认知的角度看“父亲的父亲的父亲”的分析,并提出右向划分之所以困难,是因为“父亲”这类亲属名词属于一价名词②,而一价名词需要一个参照名词来尽快帮助它确定指称。对于关系名词的这种观察我们认为是正确的。基于对关系名词的考察,袁毓林(1994)进一步得出一条心理计算原则:由于右向划分导致“等到扫描完全句后才能开始理解,中间需要较多的等待和回溯”(袁毓林1993),而左向划分可以确保每一个亲属名词都尽快确定其指称,因此是认知上较为简单的一种切分。可惜的是,袁毓林(1993,1994)没有讨论这种心理计算原则是否适用于非关系名词所组成的领属结构,例如“鲁镇的酒店的格局”。如果上述认知原则只和关系名词有关,这个例子就不适用。可是这样一来,这种认知原则就成了为关系名词特设的了,解释力就会受限。如果这种认知原则也适用于普通名词组成的偏正结构,那么这时左向划分和右向划分的认知难度有没有区别?还有,是否可以将认知原则简化成所有的左向划分比右向划分简单?因为实际上所有右向划分都会导致“扫描完全句后才能开始理解,中间需要较多的等待和回溯”。我们注意到心理计算原则也许能解释很多情况下为什么左向划分比右向划分更容易被接受,但却无法替代名词组合的词汇句法分析。