云南省图书馆机构用户,欢迎您!

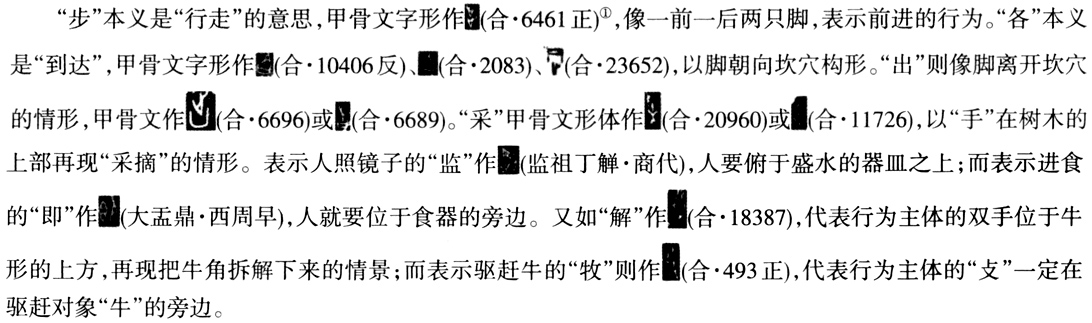

汉字形体构成成分的布局方式是汉字形体的重要属性之一,其形成过程主要受5个方面因素的制约,即现实事物或场景构成部分的位置关系、视觉影像形成方式、原型制约机制、便捷书写要求和结构平衡原则。古文字阶段字形的主要制约因素是现实物象和影像形成机制,今文字阶段则主要是原型制约、便捷书写和结构平衡原则起作用。

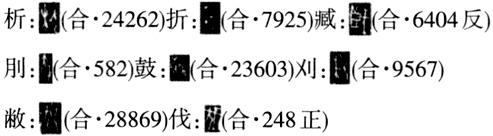

此类字形组成部分之间的位置关系都是现实场景的再现,由此形成其构形图式。经过古今文字的转换后字形的具体形态发生了改变,但各组成部分间的位置关系很多得以保留,也即是构形图式没有发生根本的改变。 二、影像形成机制 如前所述,早期汉字形体是客观物象或场景的描摹,所描摹出的形象其实是通过视觉感知在人的大脑中形成的影像,并不和所描摹的对象完全一致。这种差别主要不是体现在所选取描摹对象的具体特征上,而表现在由视觉影像形成机制所决定的字形各组成部分间的位置关系上。具体说,就是现实世界中本来不确定的位置关系反映到字形中位置关系往往固定下来,产生这种现象的支配力量是视觉影像的形成机制。正是在这个机制的作用下形成了部分汉字形体的构形图式,这一点在和人的行为活动相关的部分字形上表现得尤为明显。下面以甲骨文字形为例进行分析。 一般认为甲骨文字形体正反无别,但是统计发现,在可以分出主客体的字形中以左向,即主体位于客体的右边,占多数②,如:

此类字形组成部分之间的位置关系都是现实场景的再现,由此形成其构形图式。经过古今文字的转换后字形的具体形态发生了改变,但各组成部分间的位置关系很多得以保留,也即是构形图式没有发生根本的改变。 二、影像形成机制 如前所述,早期汉字形体是客观物象或场景的描摹,所描摹出的形象其实是通过视觉感知在人的大脑中形成的影像,并不和所描摹的对象完全一致。这种差别主要不是体现在所选取描摹对象的具体特征上,而表现在由视觉影像形成机制所决定的字形各组成部分间的位置关系上。具体说,就是现实世界中本来不确定的位置关系反映到字形中位置关系往往固定下来,产生这种现象的支配力量是视觉影像的形成机制。正是在这个机制的作用下形成了部分汉字形体的构形图式,这一点在和人的行为活动相关的部分字形上表现得尤为明显。下面以甲骨文字形为例进行分析。 一般认为甲骨文字形体正反无别,但是统计发现,在可以分出主客体的字形中以左向,即主体位于客体的右边,占多数②,如:  其他如“祭、尹、及、秉、取、妻、聿、相、饮、即、既”等莫不如此,这表明虽然方向不完全确定,但左向的趋势还是十分明显的,而且这种形体大多成为后代的标准形体。此种状况的形成和人的视觉对场景的再现特点有关。 现实世界中作为主体的人和作为客体的其他事物之间发生联系,必然是以相向为主,除非特殊情形的需要,一般不会相背,像

其他如“祭、尹、及、秉、取、妻、聿、相、饮、即、既”等莫不如此,这表明虽然方向不完全确定,但左向的趋势还是十分明显的,而且这种形体大多成为后代的标准形体。此种状况的形成和人的视觉对场景的再现特点有关。 现实世界中作为主体的人和作为客体的其他事物之间发生联系,必然是以相向为主,除非特殊情形的需要,一般不会相背,像 (北)这样的情况并不常见。这个形体是以背对的两个人形表示“背离”的意思,是表义的需要,而且两个人形是平等的,分不出主客体,因此只能算是特例。在正常情况下,主客体都存在时,主体是行为动作的发出者,客体则是受动对象,这其中施动者又以人为主。人在从事具体的动作行为时主要靠双手,这个过程中两只手所起的作用是不同的,一手为主,一手为辅,也就是所谓的“利手”现象。左手为主的是左利手,右手为主的是右利手。“在现代人群中,大约有90%的人是右利手,大约10%的人为左利手”[1]21。虽然还没有明确的研究结论说文字初创时代的先民是左利手还是右利手,但是相对于人类进化史上动辄几十万上百万年的阶段划分来说,文字史几千年的时间实在很短暂的,我们有理由相信在这“短暂”的时间段内,人类的用手习惯不可能几乎全部由以左手为主转到以右手为主,所以推测在文字产生之初时的先民和我们一样是右利手为主,应当是合理的。 由于右手是正手,所以在从事相关活动时人左向比较自然,相应的左向就成为正面方向。而绘画、摄影等物象再现行为除非特殊需要一般不会表现对象的背面,而是面对面摹画,这样所描摹出的场景中作为主体的人很自然地就位于画面的右侧。两汉画像石中,车骑绝大部分左行,赶车的和乘车的自然就在右边,牛耕的场面也是牛前人后左向,狩猎的场面大多向左驱赶猎物,厨房的劳动场面——烧灶、和面、剖鱼、杀鸡、杀猪、剥狗、汲水等,也大都是人在对象的右侧,左向劳动,敲鼓一般是两人面对面,如果一个人,也在右边。

(北)这样的情况并不常见。这个形体是以背对的两个人形表示“背离”的意思,是表义的需要,而且两个人形是平等的,分不出主客体,因此只能算是特例。在正常情况下,主客体都存在时,主体是行为动作的发出者,客体则是受动对象,这其中施动者又以人为主。人在从事具体的动作行为时主要靠双手,这个过程中两只手所起的作用是不同的,一手为主,一手为辅,也就是所谓的“利手”现象。左手为主的是左利手,右手为主的是右利手。“在现代人群中,大约有90%的人是右利手,大约10%的人为左利手”[1]21。虽然还没有明确的研究结论说文字初创时代的先民是左利手还是右利手,但是相对于人类进化史上动辄几十万上百万年的阶段划分来说,文字史几千年的时间实在很短暂的,我们有理由相信在这“短暂”的时间段内,人类的用手习惯不可能几乎全部由以左手为主转到以右手为主,所以推测在文字产生之初时的先民和我们一样是右利手为主,应当是合理的。 由于右手是正手,所以在从事相关活动时人左向比较自然,相应的左向就成为正面方向。而绘画、摄影等物象再现行为除非特殊需要一般不会表现对象的背面,而是面对面摹画,这样所描摹出的场景中作为主体的人很自然地就位于画面的右侧。两汉画像石中,车骑绝大部分左行,赶车的和乘车的自然就在右边,牛耕的场面也是牛前人后左向,狩猎的场面大多向左驱赶猎物,厨房的劳动场面——烧灶、和面、剖鱼、杀鸡、杀猪、剥狗、汲水等,也大都是人在对象的右侧,左向劳动,敲鼓一般是两人面对面,如果一个人,也在右边。