云南省图书馆机构用户,欢迎您!

晋语语音研究自高本汉研究始,已有一百多年的历史,晋方言语音研究成果除为学界提供丰富的语音材料、引领汉语方言语音史的发展方向、挖掘出北方官话语音史的若干细节外,文章又从三个方面论证了晋语语音研究在汉语音韵学中的重要价值:一、晋语语音史研究的实践为汉语音韵学研究提供了众多关键的文献依据;二、晋语语音史研究为汉语音韵学研究提供了重要的音变线索;三、晋语语音史研究为汉语音韵学、汉语语音史研究提供了可贵的方法论依据。

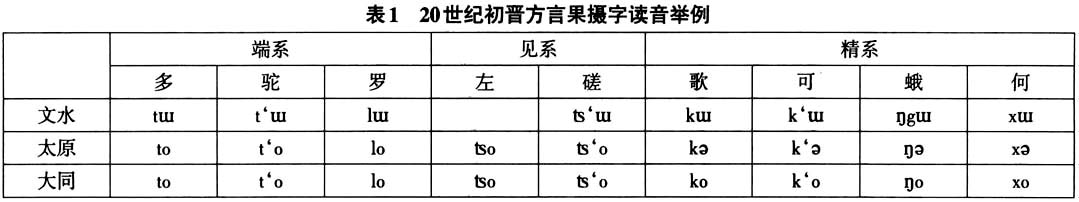

高于太原、大同的主要元音[o]或

高于太原、大同的主要元音[o]或 ;宕江摄主要元音[u]高于太原、大同的主要元音[a]或

;宕江摄主要元音[u]高于太原、大同的主要元音[a]或 。

。

据表3可知,自20世纪初至今,文水方言果摄字主要元音继续向前演变,并发生裂化,即由原来的主要元音

据表3可知,自20世纪初至今,文水方言果摄字主要元音继续向前演变,并发生裂化,即由原来的主要元音 裂化为

裂化为 。

。  乔全生(2009)指出,元音高化是文水方言百年来音系结构演变的主要表现,元音高化后可能继续高化,果摄等后高元音的裂化是继续高化的特殊形式之一[6]。从高本汉的记录到今天我们对文水方言的调查,使我们对文水方言的元音高化现象有了更清晰的认识。除文水外,太原、大同也出现了元音高化现象,由此可知,晋语是元音高化突出的方言,文水方言是晋语元音高化现象的一个缩影。文水方言元音高化现象揭示了汉语方言元音高化的演变模式,丰富了汉语方言的音韵体系。 继高本汉(1915-1926)之后,刘文炳(1939)对徐沟(今太原清徐)方言音系展开系统调查,著成《徐沟县语言志》(三册),成为了解早期晋语语音面貌的珍贵文献。乔全生(2008)[3]在对晋语语音史研究的实践中特别重视文献的挖掘,部分资料首次用于晋语语音史研究,所引中外文献资料总计达三百余种,其中包括山西通志、地方志、山西文士杂记的方音记载、韵书、地方戏曲、民歌韵文等材料。此外,还充分运用了丰富的域外对音资料的研究成果,包括汉藏对音、梵汉对音、西夏汉对音、回鹘汉对音的研究成果。汉藏对音、梵汉对音材料是构拟唐五代时期晋方言语音的重要依据;西夏汉注音材料《番汉合时掌中珠》(1190)[7]是研究西北方音、晋语尤其是中原官话汾河片的宝贵材料;回鹘汉文对音材料也是研究晋语语音史的重要资料。对晋语语音文献资料的深度挖掘、广泛收集,不仅极大地丰富了晋语语音史的研究,也丰富了汉语语音史的研究。 晋语并州片、张呼片北部和东北部及上党片东南部等地区存在平声不分阴阳的现象,如何看待这种现象,学界有两种不同的观点:一种认为晋语平声不分阴阳是声母清浊对立消失后分化为阴阳平的又一种合并,叫“回头演变”;另一种观点认为晋语的平声不分阴阳是滞古的表现形式。在汉语语音发展史上,声母的清浊影响声调的分化,但声调的分化并不以声母清浊对立的消失为必要条件。王临惠(2003)认为晋语平声不分阴阳的现象是滞后的,它是在声母的清浊对调值的影响还未达到影响调类分化的归并时就因全浊声母的清化而中断的结果,连读变调中能区分阴阳平正是中断的表现形式。[8]96-103乔全生(2008)进一步指出晋语平声单字调不分阴阳的时间下限可上溯至17世纪初,平声的分化并不以浊声母的消失为必要条件,声母的清浊与声调的分化之间不存在必然的联系;受时空条件的制约,晋语并州片平声不分阴阳是方言自身演变的结果,其他地区平声的演变也要结合该方言自身的历史条件加以考察。[3]248-253其后,王为民发现《芸香斋韵法新谱》[9]这一重要文献,该书记载了山西阳城方言在清代时期平声不分阴阳,在浊声母早已消失的情况下,阳城方言的平声并不分阴阳,今天的晋城方言由于受官话影响才区分阴阳。这一现象有力地印证了乔全生的上述观点。晋语平声不分阴阳的现状证实了古声母清浊与调类分化之间不存在必然的联系。这充分说明挖掘历史文献对解释方言语音演变的关键作用,也充分说明,晋语语音史研究的实践为汉语音韵学研究提供了众多关键的文献依据。

乔全生(2009)指出,元音高化是文水方言百年来音系结构演变的主要表现,元音高化后可能继续高化,果摄等后高元音的裂化是继续高化的特殊形式之一[6]。从高本汉的记录到今天我们对文水方言的调查,使我们对文水方言的元音高化现象有了更清晰的认识。除文水外,太原、大同也出现了元音高化现象,由此可知,晋语是元音高化突出的方言,文水方言是晋语元音高化现象的一个缩影。文水方言元音高化现象揭示了汉语方言元音高化的演变模式,丰富了汉语方言的音韵体系。 继高本汉(1915-1926)之后,刘文炳(1939)对徐沟(今太原清徐)方言音系展开系统调查,著成《徐沟县语言志》(三册),成为了解早期晋语语音面貌的珍贵文献。乔全生(2008)[3]在对晋语语音史研究的实践中特别重视文献的挖掘,部分资料首次用于晋语语音史研究,所引中外文献资料总计达三百余种,其中包括山西通志、地方志、山西文士杂记的方音记载、韵书、地方戏曲、民歌韵文等材料。此外,还充分运用了丰富的域外对音资料的研究成果,包括汉藏对音、梵汉对音、西夏汉对音、回鹘汉对音的研究成果。汉藏对音、梵汉对音材料是构拟唐五代时期晋方言语音的重要依据;西夏汉注音材料《番汉合时掌中珠》(1190)[7]是研究西北方音、晋语尤其是中原官话汾河片的宝贵材料;回鹘汉文对音材料也是研究晋语语音史的重要资料。对晋语语音文献资料的深度挖掘、广泛收集,不仅极大地丰富了晋语语音史的研究,也丰富了汉语语音史的研究。 晋语并州片、张呼片北部和东北部及上党片东南部等地区存在平声不分阴阳的现象,如何看待这种现象,学界有两种不同的观点:一种认为晋语平声不分阴阳是声母清浊对立消失后分化为阴阳平的又一种合并,叫“回头演变”;另一种观点认为晋语的平声不分阴阳是滞古的表现形式。在汉语语音发展史上,声母的清浊影响声调的分化,但声调的分化并不以声母清浊对立的消失为必要条件。王临惠(2003)认为晋语平声不分阴阳的现象是滞后的,它是在声母的清浊对调值的影响还未达到影响调类分化的归并时就因全浊声母的清化而中断的结果,连读变调中能区分阴阳平正是中断的表现形式。[8]96-103乔全生(2008)进一步指出晋语平声单字调不分阴阳的时间下限可上溯至17世纪初,平声的分化并不以浊声母的消失为必要条件,声母的清浊与声调的分化之间不存在必然的联系;受时空条件的制约,晋语并州片平声不分阴阳是方言自身演变的结果,其他地区平声的演变也要结合该方言自身的历史条件加以考察。[3]248-253其后,王为民发现《芸香斋韵法新谱》[9]这一重要文献,该书记载了山西阳城方言在清代时期平声不分阴阳,在浊声母早已消失的情况下,阳城方言的平声并不分阴阳,今天的晋城方言由于受官话影响才区分阴阳。这一现象有力地印证了乔全生的上述观点。晋语平声不分阴阳的现状证实了古声母清浊与调类分化之间不存在必然的联系。这充分说明挖掘历史文献对解释方言语音演变的关键作用,也充分说明,晋语语音史研究的实践为汉语音韵学研究提供了众多关键的文献依据。