云南省图书馆机构用户,欢迎您!

维汉混合动词结构是由维吾尔语原语构动词规则中延续而来的。汉语动词通过间接嵌入和轻动词策略这两种方式嵌入主体语,其中轻动词策略占比远高于间接嵌入策略,所有的嵌入动词都可以跟轻动词结合,而间接嵌入策略对所涉及的汉语动词有自己的“偏好选择”。从客体语言嵌入的汉语动词在句法上为了能够得到主体语功能层面的接纳和制约,以静词身份与主体语功能框架指派的动词化语缀-lA-或轻动词qil-/bol-结合,使自己调整为与功能类能够匹配的状态,否则类型上迥异的汉语动词会被主体语排斥,不兼容。单音节汉语动词的嵌入规则比较特殊。它与轻动词结合前必须顺应汉语的节律特点与韵律形式凑合体Le结合变成双音节。

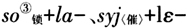

),它所占的比例比较少。第二,语音形式已被维吾尔语母语本土化了的,已具有全民性的,但尚未被词典收录的口语借动词(如:

),它所占的比例比较少。第二,语音形式已被维吾尔语母语本土化了的,已具有全民性的,但尚未被词典收录的口语借动词(如: )。第三,双语人口语中的临时借动词(也称语码转换或语码混合)(如:赞④+lε-、超载bol-)。这类借词还没有被单语者广泛应用,但它和前两种借词在构词法和句法上拥有共同规则,占比最多。因此我们将以上三类借动词统统纳入到本研究范围内。 笔者是理想的平衡双语者,自然语感的拥有者。笔者在观察的充分性(observational adequacy)的基础上,收集自然语料。本文以维汉动词静态语码混合这一语言事实为切入点,以目前占主导地位的生成语法理论为导向,特别是以生成语法理论中以功能类(即传统意义上的构形语缀或虚词)为核心的描写方法,力求取得描写和解释的效果。

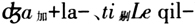

)。第三,双语人口语中的临时借动词(也称语码转换或语码混合)(如:赞④+lε-、超载bol-)。这类借词还没有被单语者广泛应用,但它和前两种借词在构词法和句法上拥有共同规则,占比最多。因此我们将以上三类借动词统统纳入到本研究范围内。 笔者是理想的平衡双语者,自然语感的拥有者。笔者在观察的充分性(observational adequacy)的基础上,收集自然语料。本文以维汉动词静态语码混合这一语言事实为切入点,以目前占主导地位的生成语法理论为导向,特别是以生成语法理论中以功能类(即传统意义上的构形语缀或虚词)为核心的描写方法,力求取得描写和解释的效果。  2.嵌入动词的类型 平时在汉英双语人的交谈中可以听到这样的句子: “This morning我们对你们的case进行了disc uss,我们发现,这件事情不make sense,所以与这件事情相关的所有project都将cancel掉。”⑥ 很显然,句中“discuss” “make”和“cancel”等英语动词嵌入到缺乏形态变化的汉语结构时,不增加任何辅助成分就直接嵌入,与汉语动词同值交换。 沃尔格穆特(Wohlgemuth 2009)通过调查世界上207种语言类型和553对语言的动词借入规则,最终总结出主体语对客体语的结构限制因语言类型的不同而不同,并归纳出了四种动词借入规则: 1)直接插入法(Direct insertion) 2)间接嵌入法(Indirect Insertion) 3)轻动词策略(The Light Verb Strategy) 4)范式插入法(Paradigm Insertion)(比较少见,本文略谈) 其中第一种直接插入法使用频率相对较高,人们将外来动词像母语词干一样处理,也不发生任何显性的曲折变化。汉语对英语嵌入动词的处理就属这一类⑦。 第二种是间接嵌入法。关于动词借入莫拉夫西克(Moravcsik 1975)指出,外来动词从未按其动词身份借入,而是往往以名词来借入。主体语总是指派具有能产性的动词派生语缀来接纳外来动词。比如西班牙语对借入的英语动词指派构动词黏着语缀-ear来构成英西混合动词: (1)mix-ear tomix(搅拌)(英语/西班牙语) surf-eat to surf(冲浪) hike-ear tohike(徒步) 第三种类型为轻动词策略。下面请看嵌入到印地语里的英语动词:

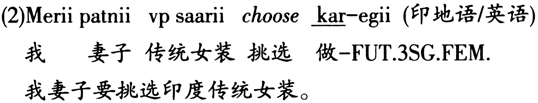

2.嵌入动词的类型 平时在汉英双语人的交谈中可以听到这样的句子: “This morning我们对你们的case进行了disc uss,我们发现,这件事情不make sense,所以与这件事情相关的所有project都将cancel掉。”⑥ 很显然,句中“discuss” “make”和“cancel”等英语动词嵌入到缺乏形态变化的汉语结构时,不增加任何辅助成分就直接嵌入,与汉语动词同值交换。 沃尔格穆特(Wohlgemuth 2009)通过调查世界上207种语言类型和553对语言的动词借入规则,最终总结出主体语对客体语的结构限制因语言类型的不同而不同,并归纳出了四种动词借入规则: 1)直接插入法(Direct insertion) 2)间接嵌入法(Indirect Insertion) 3)轻动词策略(The Light Verb Strategy) 4)范式插入法(Paradigm Insertion)(比较少见,本文略谈) 其中第一种直接插入法使用频率相对较高,人们将外来动词像母语词干一样处理,也不发生任何显性的曲折变化。汉语对英语嵌入动词的处理就属这一类⑦。 第二种是间接嵌入法。关于动词借入莫拉夫西克(Moravcsik 1975)指出,外来动词从未按其动词身份借入,而是往往以名词来借入。主体语总是指派具有能产性的动词派生语缀来接纳外来动词。比如西班牙语对借入的英语动词指派构动词黏着语缀-ear来构成英西混合动词: (1)mix-ear tomix(搅拌)(英语/西班牙语) surf-eat to surf(冲浪) hike-ear tohike(徒步) 第三种类型为轻动词策略。下面请看嵌入到印地语里的英语动词:  (3)Perevesti qil-(乌兹别克语/俄语) 翻译 做 以上句子中,嵌入印地语句法系统的英语动词无法与表示时态、人称和性的功能语类-egii直接结合,一定需要一个轻动词kar-的介入,同样嵌入到乌兹别克语的俄语动词与来自主体语的轻动词qil-的介入来消灭缓冲,才使外来动词能够平顺地得到时态、人称的支配,使句子合法化。

(3)Perevesti qil-(乌兹别克语/俄语) 翻译 做 以上句子中,嵌入印地语句法系统的英语动词无法与表示时态、人称和性的功能语类-egii直接结合,一定需要一个轻动词kar-的介入,同样嵌入到乌兹别克语的俄语动词与来自主体语的轻动词qil-的介入来消灭缓冲,才使外来动词能够平顺地得到时态、人称的支配,使句子合法化。