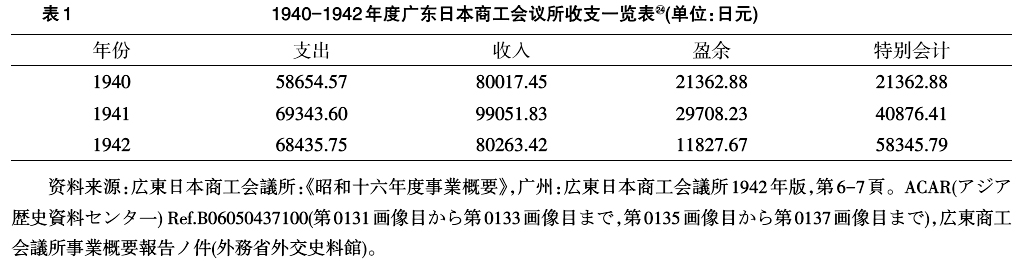

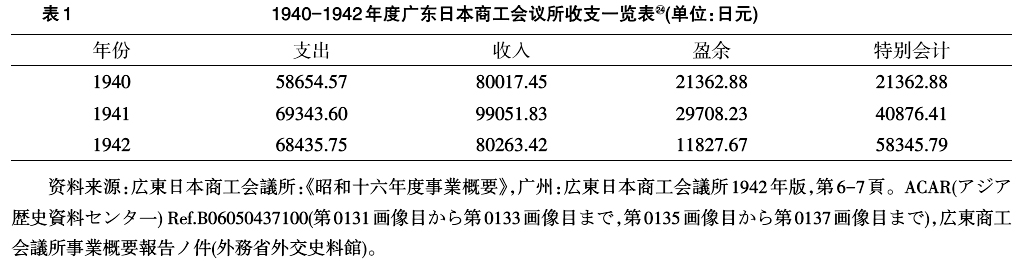

[中图分类号]K265 [文献标识码]A [文章编号]1000-5072(2018)04-0050-11 作为日本经济史研究的重要环节,被视为企业与市场间媒介的商工会议所,持续受到日本学术界的关注,近年来其研究范围已扩展到日本殖民地与中国大陆。①其中关于抗战时期商工会议所的性质问题,正如日本学者自述,因日本的战时动员体制不囿于其本土,故只有将视野置于“大东亚共荣圈”范围内,方可获得切实的验证。②而较为有效的研究途径,则是将日本本土以外的各个商工会议所进行横向比较,并归纳其共通性。③为此,日本学术界已进行了大量的共同研究工作,然而其成果却难称完善。始终未予克服的重大缺陷是,因研究地域过分偏重于华北与华东,造成研究视野的长期狭隘化。④此外,除寻求抗战时期日本在华商工会议所的时代共性外,对于各地“特性”的相对忽视,也堪称遗憾。 鉴于先行研究中的业绩与不足,本文拟择取华南地区的贸易中心广州,⑤以“广东日本商工会议所”⑥(除可能造成混淆的场合外,下文简称“商工会议所”)为例,主要通过探讨太平洋战争爆发前后其财务与事务的展开状况,揭示战争的过程如何逐步改变了华南地域日本商工会议所的性质。进而讨论广东日本商工会议所的特殊性问题。 至于商工会议所与广州的经济统制机构、广州市商会,以及1943年后与“全国商业统制总会广东分会”间的关系等问题,限于篇幅,本文不予涉及,拟于日后另辟专文进行研究。 一、商工会议所的设立与重设 近代日本居留民自清末起开始在广州活动,至抗战爆发前夕形成了拥有500余人口的居留民群体,聚居于沙面租界。⑦1937年3月19日,广州的主要日商代表发起“广东日本商工会议所创立总会”,并一致通过商工会议所章程。⑧此后,商工会议所于4月1日正式宣告成立。⑨ 但是,商工会议所从创立之初即面临着严峻的财政问题。经日本驻广东总领事(以下简称“总领事”)向外务省陈情后,仅获每月补助100日元。⑩对于商工会议所而言,这笔经费无异于雪中送炭,但与其最初的期望尚有相当距离。而这也从侧面说明,与天津、上海等地创立较早、影响较大的商工会议所相比,(11)抗战爆发前夕,广州在日本的对华经济布局当中处于边缘地位。同年7月抗战爆发。8月中旬全体广州日本居留民奉命撤离,商工会议所亦随之中止了一切活动。 1938年10月广州沦陷。进入1939年,广州日本居留民与日本企业的数量都发生了急速增长。(12)有鉴于此,广州日本官民当中普遍出现了重设商工会议所的意向。1940年1月8日总领事馆颁布了《广东日本商工会议所规则》。它是商工会议所的“基本法”,有关人员在此基础上草拟出具体章程。(13)按其规定,商工会议所除在工商业领域进行自治外,还将成为附属于总领事馆的咨询及调研机构,且在规章制度、收支决算、人事任免、事业兴废等各方面均受后者全面挟制。(14)与此同时,商工会议所按照行业门类,将其成员划分为5大部,并分别设立了部会。这就使商工会议所具备了经济统制团体的外观,为日后与当地统制机构间进行深入协作乃至于融合铺设了条件。(15)因尚处于筹设阶段,与天津、上海等地相比,商工会议所既无有组织的“抗争”,亦无与当局“谈判”的实力。(16)故商工会议所自筹备重设阶段起,已被定义为总领事馆的附属团体,商工会议所的重设与其自主性的丧失是同步的。 1940年3月1日商工会议所正式重设。(17) 二、重设后的财务状况 在商工会议所重设之初,共有法人会员115个,个人会员597人。(18)在太平洋战争爆发后的1942年12月,尚存法人会员118个,个人会员453人。(19)这说明日军对东南亚展开的攻势,并未使广州大中型日本企业产生动摇。庞大且稳定的会员规模,为商工会议所提供了可观的经费收入。(20)通过整理和分析其间商工会议所的收支决算情况,可以窥见其运作概要。 由表1可知,商工会议所重设后,直至太平洋战争爆发初期,始终保持高额盈余,“特别会计”经费不断累积。但战时商工会议所的巨额盈余,很快被挪用为维持日伪占领体制或支持日军侵略行为的资金来源。如1941年度的支出主要用于:为广州汪伪当局主办“东亚新闻记者大会”捐款15000日元;为支持日军发动太平洋战争而花费2200日元印制《马来语入门》;为慰问日军“河崎部队”(21)伤兵而花费1000日元购置电唱机及其他物资等。此类花销共计26582.21日元(22)。1942年度的支出则完全倒向支持战争。例如:为派遣商工会议所的关口主事前往东南亚视察而花费1000日元;购买“大东亚战争”国库债券花费980日元;为日军伤兵开凿温泉花费4280日元;此外还有招待日军医疗队并为其购买慰问袋、资助广东日本陆军特务机关指定之文艺团体等事由,皆属此类。(23)

三、1941年度事务分析 除去为占领当局和日军提供资金外,战时商工会议所的主要活动并不在于直接扶植日本工商企业,而是在战时统制经济的束缚之下,通过配合占领当局的要求,多方寻找贸易活路。1941年底太平洋战争爆发,在此前后,商工会议所的外部环境面临巨变。该时期商工会议所的事务状况,可从1941年度召开的各类会议议题当中获得一定了解,详情如表2所示。 从表2可知,除财务问题外,1941年度商工会议所各类会议的主要议题包括:统制组合、对外联络(25)、资料调查与出版。 最重要的议题是统制组合问题,(26)共被提出12次之多,并成为部会和联合部会的主要讨论对象。其内容则多为接受各类统制组合的请愿,或协助新设物资统制机构。如1941年12月,广州出现了新的物资统制机构“广东物资输移入配给组合联合会”(下文简称“联合会”)(27),与之“一心同体”的商工会议所将事务室划出一半充作“联合会”事务局,以便彼此在调研及处理日常事务时能够迅速有效地进行协作。(28)此后,商工会议所便成为“联合会”的重要议事场所。(29)故而,商工会议所在太平洋战争爆发后,加强了对本地统制机构的扶持,并开启了与之融合的进程。这也为其于1942年初进行更加深入的统制化改组埋下了伏笔。

三、1941年度事务分析 除去为占领当局和日军提供资金外,战时商工会议所的主要活动并不在于直接扶植日本工商企业,而是在战时统制经济的束缚之下,通过配合占领当局的要求,多方寻找贸易活路。1941年底太平洋战争爆发,在此前后,商工会议所的外部环境面临巨变。该时期商工会议所的事务状况,可从1941年度召开的各类会议议题当中获得一定了解,详情如表2所示。 从表2可知,除财务问题外,1941年度商工会议所各类会议的主要议题包括:统制组合、对外联络(25)、资料调查与出版。 最重要的议题是统制组合问题,(26)共被提出12次之多,并成为部会和联合部会的主要讨论对象。其内容则多为接受各类统制组合的请愿,或协助新设物资统制机构。如1941年12月,广州出现了新的物资统制机构“广东物资输移入配给组合联合会”(下文简称“联合会”)(27),与之“一心同体”的商工会议所将事务室划出一半充作“联合会”事务局,以便彼此在调研及处理日常事务时能够迅速有效地进行协作。(28)此后,商工会议所便成为“联合会”的重要议事场所。(29)故而,商工会议所在太平洋战争爆发后,加强了对本地统制机构的扶持,并开启了与之融合的进程。这也为其于1942年初进行更加深入的统制化改组埋下了伏笔。

三、1941年度事务分析 除去为占领当局和日军提供资金外,战时商工会议所的主要活动并不在于直接扶植日本工商企业,而是在战时统制经济的束缚之下,通过配合占领当局的要求,多方寻找贸易活路。1941年底太平洋战争爆发,在此前后,商工会议所的外部环境面临巨变。该时期商工会议所的事务状况,可从1941年度召开的各类会议议题当中获得一定了解,详情如表2所示。 从表2可知,除财务问题外,1941年度商工会议所各类会议的主要议题包括:统制组合、对外联络(25)、资料调查与出版。 最重要的议题是统制组合问题,(26)共被提出12次之多,并成为部会和联合部会的主要讨论对象。其内容则多为接受各类统制组合的请愿,或协助新设物资统制机构。如1941年12月,广州出现了新的物资统制机构“广东物资输移入配给组合联合会”(下文简称“联合会”)(27),与之“一心同体”的商工会议所将事务室划出一半充作“联合会”事务局,以便彼此在调研及处理日常事务时能够迅速有效地进行协作。(28)此后,商工会议所便成为“联合会”的重要议事场所。(29)故而,商工会议所在太平洋战争爆发后,加强了对本地统制机构的扶持,并开启了与之融合的进程。这也为其于1942年初进行更加深入的统制化改组埋下了伏笔。