云南省图书馆机构用户,欢迎您!

宋代除了城市基层行政管理单位性质的坊外,还存在着大量的乡村之坊。这类坊大多设于县内经济水平稍高的草市或墟市,但并未完全脱离乡村形态,故可以称之为村坊;最为常见的类型是酒坊和醋坊。村坊具有分属不同的行政机构、废置无常以及多由地方豪户买扑等三大特征,其管理方式为层层托管,实际负责人主要为乡村耆长。与乡、里、都、保等基层区划单位相似,村坊也存在地域化与聚落化的演变趋势。就地域化而言,由于村坊所售之酒、醋有相对固定的销售范围,使其能够指代某一特定的区域。就聚落化来说,如果某村坊在一地存在的时间较长,会以此坊为中心形成新的村落。作为聚落化的名称,坊与乡、里、都、保等基层区划单位并无太大差别,可以作为民众的身份标识及进士籍贯的表示符号。

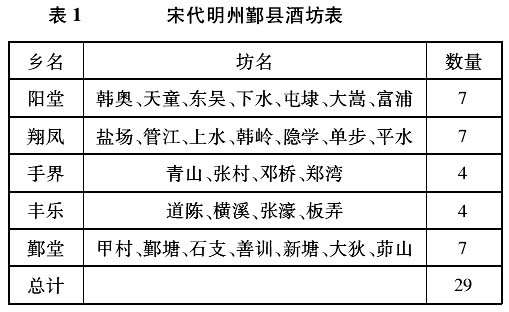

镇、神政桥乡、潭丘乡一带。第二例是第四甲“第七十六人范仲较,开封府祥符县魏陵乡善利坊”⑧。元人程文海所撰《杨氏先茔记》载,杨文懿公(杨泽)之墓在大梁祥符县魏陵乡白榆村⑨。魏陵乡所辖之“白榆村”即《汴京遗迹志》所记之“伯俞村”,该志卷七《河渠三》载:“伯俞河,在城西南三十里八角保伯俞村。”⑩依其里程判断,该乡应在今开封市祥符区范村乡一带。如依包氏之观点,善政、魏陵两乡都应该邻近州县治所,但宋以后新淦(干)县的治所并未迁移,祥符县成为今开封市祥符区,位置也未变化,两乡所辖之丰财坊和善利坊均远离行政中心,不太可能是城市空间“外溢”的结果。 其实,不独登科录中出现了“乡—坊”这样的组合,出土的买地券、墓志中也有类似的记载。1958年,陕西蓝田县白鹿原真坊村古墓中出土了一块元符二年(1099年)《王宗奉为亡父母买地券》。券文载:“维大宋永兴军京兆府蓝田县白鹿下乡槐真坊税户王宗奉……”(11)券文所记乡、坊的位置可以考证出来,熙宁《长安志》卷十六“蓝田县”载:“白鹿乡,在县西南二十里,管安道里。”(12)券文中提到的“白鹿下乡”应是由白鹿乡分出,“槐真坊”应为今蓝田县孟村镇怀珍坊村。由于元代基本上继承了宋代的基层区划体制,故“乡—坊”架构也多出现在元代的墓志中,如至顺三年(1332年)《朱云龙府君墓志铭》载:“(朱景从)葬之地是为宜春县兴[迁]乔乡醴泉里钟家坊喻拽冈也。”(13)《江西出土墓志选编》将乡名录为兴乔乡,有误,应为迁乔乡。民国《宜春县志》卷三载该乡在城北二十里,其地应在今宜春市三阳镇中部一带。又《故抚城吴居士墓志铭》载,泰定四年(1327年)“九月某日,葬(吴鼎之于)临川县招贤乡之德坊”(14)。弘治《抚州府志》卷一记,招贤乡在县西一十五里,即此可推知该乡在今临川县展坪乡、抚北镇一带。从诸乡所考地望看,槐真坊、钟家坊及之德坊均远离行政中心,故推测文献中出现的“乡—坊”这样的组合应还有其他的解释。 二 宋代的乡村之坊 两宋时期,随着商品经济的发展,乡村之坊的设置非常普遍。据时人毕仲衍《中书备对》记载,熙宁九年(1076年),全国共有坊场河渡27607处,其中两浙路有1238处(15)。到了哲宗元符三年(1100年),全国仅坊场就增加到“三万一千余处”(16)。绍兴元年(1131年)五月,临安府节度推官史祺孙言:“两浙(路)扑买坊场一千三百三十四处,为净利钱约八十四万缗。今未卖者五百有奇,乞募进纳补官之家投买。”(17)从史氏所言知,两浙拟买扑的坊场共计1800余处,较之熙宁九年约增加了45%。具体到诸州,如润州,嘉定年间丹徒县管34坊,丹阳县管55坊,金坛县管20坊(18)。在常州,淳熙初年,晋陵、武进、无锡三县皆有村坊44处,宜兴县有65处(19)。在明州,宝庆《四明志》不仅详载了鄞县所辖之酒坊,对所属何乡也有详细记载,详情如表1所示。

镇、神政桥乡、潭丘乡一带。第二例是第四甲“第七十六人范仲较,开封府祥符县魏陵乡善利坊”⑧。元人程文海所撰《杨氏先茔记》载,杨文懿公(杨泽)之墓在大梁祥符县魏陵乡白榆村⑨。魏陵乡所辖之“白榆村”即《汴京遗迹志》所记之“伯俞村”,该志卷七《河渠三》载:“伯俞河,在城西南三十里八角保伯俞村。”⑩依其里程判断,该乡应在今开封市祥符区范村乡一带。如依包氏之观点,善政、魏陵两乡都应该邻近州县治所,但宋以后新淦(干)县的治所并未迁移,祥符县成为今开封市祥符区,位置也未变化,两乡所辖之丰财坊和善利坊均远离行政中心,不太可能是城市空间“外溢”的结果。 其实,不独登科录中出现了“乡—坊”这样的组合,出土的买地券、墓志中也有类似的记载。1958年,陕西蓝田县白鹿原真坊村古墓中出土了一块元符二年(1099年)《王宗奉为亡父母买地券》。券文载:“维大宋永兴军京兆府蓝田县白鹿下乡槐真坊税户王宗奉……”(11)券文所记乡、坊的位置可以考证出来,熙宁《长安志》卷十六“蓝田县”载:“白鹿乡,在县西南二十里,管安道里。”(12)券文中提到的“白鹿下乡”应是由白鹿乡分出,“槐真坊”应为今蓝田县孟村镇怀珍坊村。由于元代基本上继承了宋代的基层区划体制,故“乡—坊”架构也多出现在元代的墓志中,如至顺三年(1332年)《朱云龙府君墓志铭》载:“(朱景从)葬之地是为宜春县兴[迁]乔乡醴泉里钟家坊喻拽冈也。”(13)《江西出土墓志选编》将乡名录为兴乔乡,有误,应为迁乔乡。民国《宜春县志》卷三载该乡在城北二十里,其地应在今宜春市三阳镇中部一带。又《故抚城吴居士墓志铭》载,泰定四年(1327年)“九月某日,葬(吴鼎之于)临川县招贤乡之德坊”(14)。弘治《抚州府志》卷一记,招贤乡在县西一十五里,即此可推知该乡在今临川县展坪乡、抚北镇一带。从诸乡所考地望看,槐真坊、钟家坊及之德坊均远离行政中心,故推测文献中出现的“乡—坊”这样的组合应还有其他的解释。 二 宋代的乡村之坊 两宋时期,随着商品经济的发展,乡村之坊的设置非常普遍。据时人毕仲衍《中书备对》记载,熙宁九年(1076年),全国共有坊场河渡27607处,其中两浙路有1238处(15)。到了哲宗元符三年(1100年),全国仅坊场就增加到“三万一千余处”(16)。绍兴元年(1131年)五月,临安府节度推官史祺孙言:“两浙(路)扑买坊场一千三百三十四处,为净利钱约八十四万缗。今未卖者五百有奇,乞募进纳补官之家投买。”(17)从史氏所言知,两浙拟买扑的坊场共计1800余处,较之熙宁九年约增加了45%。具体到诸州,如润州,嘉定年间丹徒县管34坊,丹阳县管55坊,金坛县管20坊(18)。在常州,淳熙初年,晋陵、武进、无锡三县皆有村坊44处,宜兴县有65处(19)。在明州,宝庆《四明志》不仅详载了鄞县所辖之酒坊,对所属何乡也有详细记载,详情如表1所示。