云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文通过考察中国境内有包括式、排除式对立的75种少数民族语言和42种汉语方言,得到了三条蕴含共性:如果双数存在包括式和排除式的对立,那么复数也具有该对立;如果包括式基于单数形式派生,那么排除式也由单数形式派生;如果包括式与整个人称代词系统有相同的构成方式,那么排除式也有相同的构成方式。最后,文章还提出调查、研究人称包括性时需要注意的几个问题。

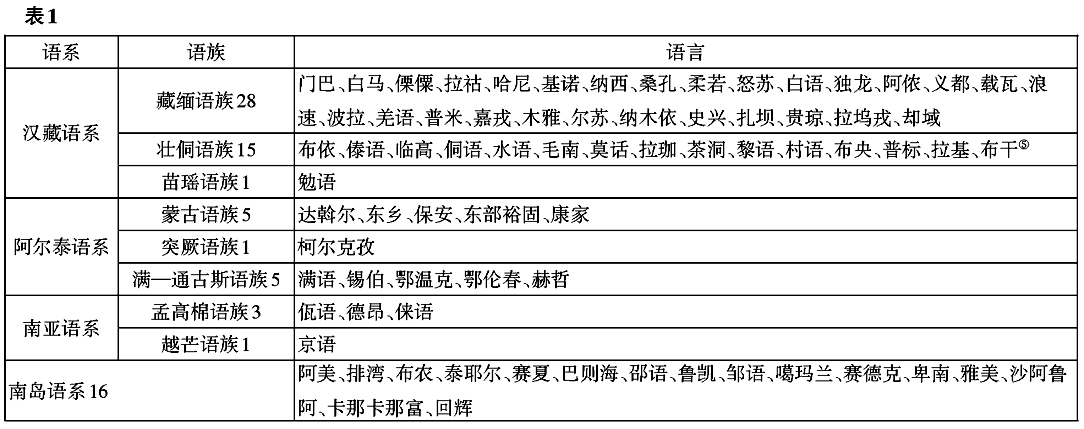

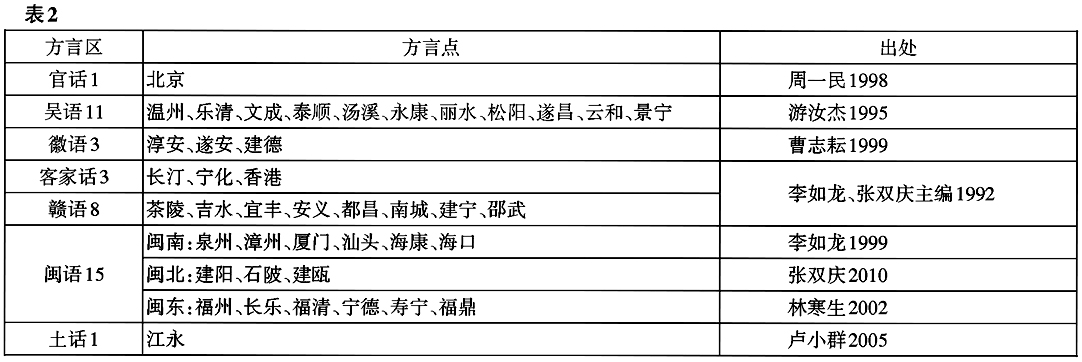

特别需要注意的是,中国境内南岛语系所有语言都有包括式和排除式的对立。 1.3 人称包括性对立在汉语方言中的分布 包括式和排除式的对立在汉语方言中也有广泛分布,张盛开(2013)总结文献和调查考察了332个汉语方言点,其中有134个方言点存在包括式和排除式的对立。 张盛开(2013)的附录“汉语方言中的EXC-INC”中并未列出整个人称代词系统,所以笔者不用这份材料。由于本文是类型学的研究,并不要求穷尽汉语方言中的所有包括式、排除式的对立,因此主要以抽样的方式考察各方言大区的方言材料:吴语:游汝杰(1995);徽语:平田昌司主编(1998)、曹志耘(1999);湘语:伍云姬主编(2000);赣语、客家话:李如龙、张双庆主编(1992);闽语:李如龙(1999)、张双庆(2010)、林寒生(2002);粤语、平话:詹伯慧主编(2004)、谢建猷(2007);湘南土话:卢小群(2005)。由于官话方言主要是排除式用“我/俺(们)”,包括式用“咱(们)”,所以下文只以北京话作为代表。 在我们的样本中,湘语、粤语、平话并未发现包括式和排除式的对立。⑥我们一共发现42个点存在包括式和排除式的对立,这些方言点可列表如下:

特别需要注意的是,中国境内南岛语系所有语言都有包括式和排除式的对立。 1.3 人称包括性对立在汉语方言中的分布 包括式和排除式的对立在汉语方言中也有广泛分布,张盛开(2013)总结文献和调查考察了332个汉语方言点,其中有134个方言点存在包括式和排除式的对立。 张盛开(2013)的附录“汉语方言中的EXC-INC”中并未列出整个人称代词系统,所以笔者不用这份材料。由于本文是类型学的研究,并不要求穷尽汉语方言中的所有包括式、排除式的对立,因此主要以抽样的方式考察各方言大区的方言材料:吴语:游汝杰(1995);徽语:平田昌司主编(1998)、曹志耘(1999);湘语:伍云姬主编(2000);赣语、客家话:李如龙、张双庆主编(1992);闽语:李如龙(1999)、张双庆(2010)、林寒生(2002);粤语、平话:詹伯慧主编(2004)、谢建猷(2007);湘南土话:卢小群(2005)。由于官话方言主要是排除式用“我/俺(们)”,包括式用“咱(们)”,所以下文只以北京话作为代表。 在我们的样本中,湘语、粤语、平话并未发现包括式和排除式的对立。⑥我们一共发现42个点存在包括式和排除式的对立,这些方言点可列表如下:  本文在上述117个点的基础上研究中国境内语言包括式和排除式的共性和类型的。本文所引材料均与原出处保持一致(如原材料若不标声调,本文一仍其旧)。 二、与数范畴相关的人称包括性共性 2.1 与数相关的人称包括性蕴含共性 人称包括性可以表现在复数、双数、三数等几乎所有的数范畴当中,例如斐济语(Fijian)的复数、双数、三数都存在包括式与排除式的对立,例如:(Campbell 2000:563)

本文在上述117个点的基础上研究中国境内语言包括式和排除式的共性和类型的。本文所引材料均与原出处保持一致(如原材料若不标声调,本文一仍其旧)。 二、与数范畴相关的人称包括性共性 2.1 与数相关的人称包括性蕴含共性 人称包括性可以表现在复数、双数、三数等几乎所有的数范畴当中,例如斐济语(Fijian)的复数、双数、三数都存在包括式与排除式的对立,例如:(Campbell 2000:563)  尽管如此,人称包括性在数范畴上的表现也存在不平衡性,并非所有的数都区分包括式和排除式。中国境内的语言中,只有汉藏语系和南亚语系语言人称代词的数范畴存在“单数—双数—复数”的对立,因此本节的讨论只涉及这两个语系的语言。

尽管如此,人称包括性在数范畴上的表现也存在不平衡性,并非所有的数都区分包括式和排除式。中国境内的语言中,只有汉藏语系和南亚语系语言人称代词的数范畴存在“单数—双数—复数”的对立,因此本节的讨论只涉及这两个语系的语言。