云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文介绍藏语方言学研究中的地理语言学的研究方法,并利用此方法对所谓的藏语“康方言”进行分析,探讨其具体语言现象,并提出在以往藏语研究中常见的“康方言”并不成立,应将其理解为“语言复合体”之见解。由于方言学研究涉及的领域除了语言本身之外,还需要考虑地理关系及历史关系,其研究不同于普通的方言研究。本文主要讨论有关“康方言”的三个问题,通过实际问题的讨论了解到,方言学研究中绘制语言地图是一种不可回避的过程,通过地图能了解到各个方言群的分布地域,并加上地理、历史等人文信息探讨方言的形成,才能得到可信的方言分类。

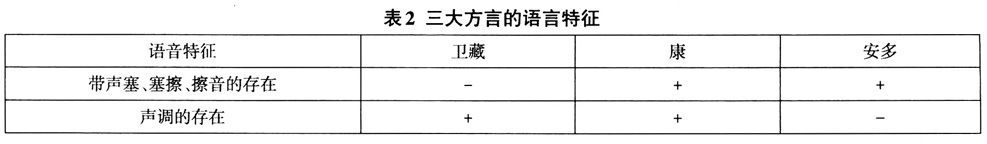

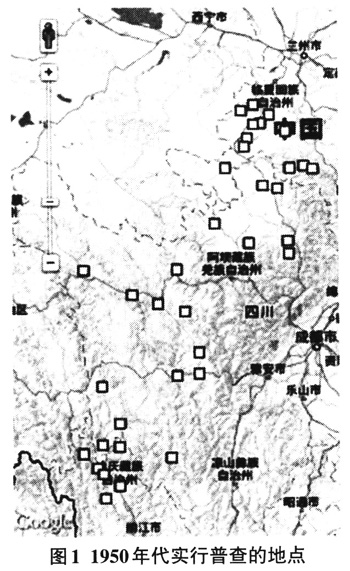

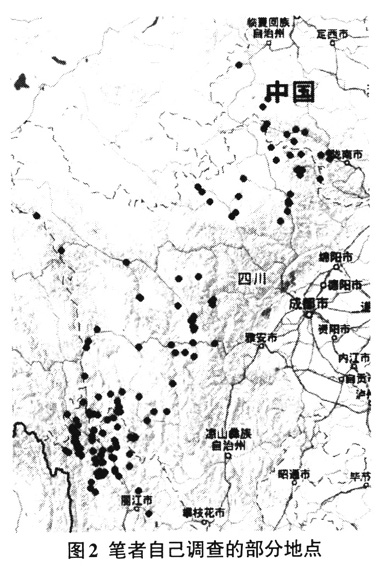

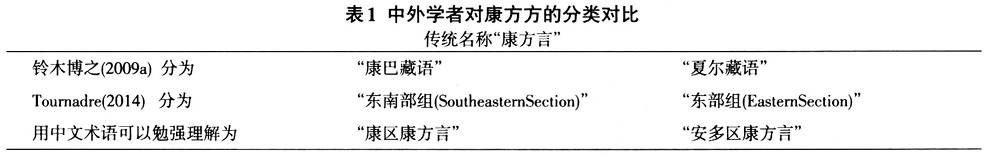

由此可见,笔者收集的资料已超过在中国1950年代实行的普查地点。虽然这些地点的密度仍然未达到一般的地理语言学研究的标准,但与普查资料相比,肯定会得到更好的讨论结果。绘制地图另有一个意义,是不知道地名和其位置,看地图可以了解到地图表示的语言现象。以往研究仅提供地点的名称,图1是根据以下地点的经纬度而绘制:夏河拉卜楞、夏河博拉、夏河美吾、夏河阿木去乎、夏河左盖、碌曲西仓、碌曲双岔、玛曲左日盖尼玛、卓尼、迭部、迭部色绕龙哇、舟曲、若尔盖、若尔盖巴西、松潘、松潘热务沟、红原、阿坝、壤塘、炉霍、道孚、乾宁所拉、德格、甘孜、康定木雅、雅江、巴塘、木里、乡城、得荣、德钦升平、德钦奔子栏、中甸、中甸东旺、维西拉普、维西大坡岗[6]。仅有地名,一般不会知道每个地方位于何处。虽然方言学研究要求一定程度的地理知识,但不可能先记好地名作为方言学研究的前提。 除了地点数的多少之外,贺登崧[7]、Moulton[8]等以往研究都主张需要提高语音描写的正确性以利于更详细的讨论。加之,铃木博之[9]调每个资料上的语音分析尽量利用一个语音描写的框架,不得随便将基于不同的音系学理论的描写方式放在一起讨论。就此,本文的东部藏区地理语言学研究是对各地点做详细的语音描写,并以基于同一个语音描写框架等作为前提条件,以保证基础材料的客观性。 (二)“康方言”有什么问题 由于在中国藏语言研究中方言研究和方言学的差异分不清的原因,看起来有些方言学讨论方法是不正确的,因此探讨结果也不理想。传统的观点和通过方言学的角度来研究,两者之间会有差异,有些结论互相完全冲突。但实际上如果方言学研究的成果会对整个藏语语言学产生影响的话,就需要明确指出问题的所在。如在下文中将提到,传统的藏语方言研究中的“三大方言”的分类标准流传甚广,却不是很准确,因为三个“大方言”均包含着方言学上的问题,尤其是瞿霭堂[10]、Zhang[6]等整理的“康方言”这一框架,按照实际的语言情况已不能视为一个方言群。 本文已有一个前提:不存在一个“康方言”,应把它视为两个语言级“语言组”,其下面有多个方言群。两个语言级“语言组”有几个名称,下面对比一下:

由此可见,笔者收集的资料已超过在中国1950年代实行的普查地点。虽然这些地点的密度仍然未达到一般的地理语言学研究的标准,但与普查资料相比,肯定会得到更好的讨论结果。绘制地图另有一个意义,是不知道地名和其位置,看地图可以了解到地图表示的语言现象。以往研究仅提供地点的名称,图1是根据以下地点的经纬度而绘制:夏河拉卜楞、夏河博拉、夏河美吾、夏河阿木去乎、夏河左盖、碌曲西仓、碌曲双岔、玛曲左日盖尼玛、卓尼、迭部、迭部色绕龙哇、舟曲、若尔盖、若尔盖巴西、松潘、松潘热务沟、红原、阿坝、壤塘、炉霍、道孚、乾宁所拉、德格、甘孜、康定木雅、雅江、巴塘、木里、乡城、得荣、德钦升平、德钦奔子栏、中甸、中甸东旺、维西拉普、维西大坡岗[6]。仅有地名,一般不会知道每个地方位于何处。虽然方言学研究要求一定程度的地理知识,但不可能先记好地名作为方言学研究的前提。 除了地点数的多少之外,贺登崧[7]、Moulton[8]等以往研究都主张需要提高语音描写的正确性以利于更详细的讨论。加之,铃木博之[9]调每个资料上的语音分析尽量利用一个语音描写的框架,不得随便将基于不同的音系学理论的描写方式放在一起讨论。就此,本文的东部藏区地理语言学研究是对各地点做详细的语音描写,并以基于同一个语音描写框架等作为前提条件,以保证基础材料的客观性。 (二)“康方言”有什么问题 由于在中国藏语言研究中方言研究和方言学的差异分不清的原因,看起来有些方言学讨论方法是不正确的,因此探讨结果也不理想。传统的观点和通过方言学的角度来研究,两者之间会有差异,有些结论互相完全冲突。但实际上如果方言学研究的成果会对整个藏语语言学产生影响的话,就需要明确指出问题的所在。如在下文中将提到,传统的藏语方言研究中的“三大方言”的分类标准流传甚广,却不是很准确,因为三个“大方言”均包含着方言学上的问题,尤其是瞿霭堂[10]、Zhang[6]等整理的“康方言”这一框架,按照实际的语言情况已不能视为一个方言群。 本文已有一个前提:不存在一个“康方言”,应把它视为两个语言级“语言组”,其下面有多个方言群。两个语言级“语言组”有几个名称,下面对比一下:  “安多区康方言”包括川甘交界处的卓尼、迭部、舟曲、若尔盖铁布和巴西、九寨沟、松潘等地的所谓“农区话”。需要注意的是,西田龙雄、孙宏开[11]等把此“农区话”归为安多藏语中的下位土话组(将在下文详细讨论)。但这些地方的语言土话不可能只有一个来源,也不能把它视为一个“语言”,而是个语言组。 本文第二部分将通过绘制语言地图仔细看看实际的语言多样性。第三部分将揭示为什么不能接受“三大方言”的分类,而可以分为几个“语言”。 (三)类型学上的类似性与共同创新 考虑“康方言”的问题,需要注意三个观点:共同创新、地理关系、历史关系。 共同创新的问题在于中国的藏语言学一般承认的“三大方言(卫藏、康、安多)”这一分类的标准。瞿霭堂、金效静[12](P.61)三大方言所依据的语音特征整理如下:

“安多区康方言”包括川甘交界处的卓尼、迭部、舟曲、若尔盖铁布和巴西、九寨沟、松潘等地的所谓“农区话”。需要注意的是,西田龙雄、孙宏开[11]等把此“农区话”归为安多藏语中的下位土话组(将在下文详细讨论)。但这些地方的语言土话不可能只有一个来源,也不能把它视为一个“语言”,而是个语言组。 本文第二部分将通过绘制语言地图仔细看看实际的语言多样性。第三部分将揭示为什么不能接受“三大方言”的分类,而可以分为几个“语言”。 (三)类型学上的类似性与共同创新 考虑“康方言”的问题,需要注意三个观点:共同创新、地理关系、历史关系。 共同创新的问题在于中国的藏语言学一般承认的“三大方言(卫藏、康、安多)”这一分类的标准。瞿霭堂、金效静[12](P.61)三大方言所依据的语音特征整理如下: