云南省图书馆机构用户,欢迎您!

文章从入声调的归派以及入声韵的文白异读和齐微韵在元杂剧中的押韵情况入手,讨论《中原音韵》的基础方言问题,认为《中原音韵》的基础方言不是一时一地的方言,而是一个杂糅的系统。

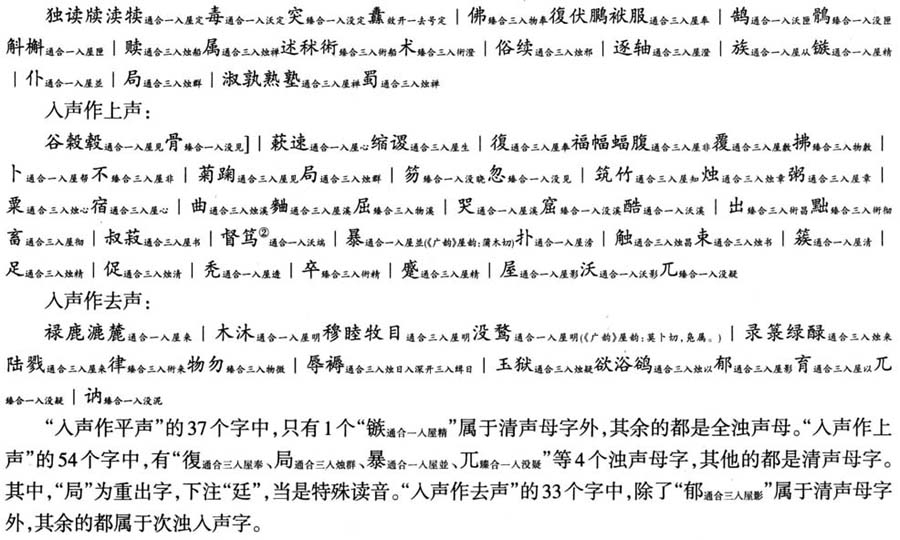

从“北方话说”、“大都说”、“洛阳说”、“顺平说”、“汴京说”所涉及的今方言来看,仅以中古入声调的归派情况而言,除了中原官话之外,北京官话、东北官话、胶辽官话、冀鲁官话都有可能是《中原音韵》的基础方言。这些方言代表点中古入声归派情况见表1。

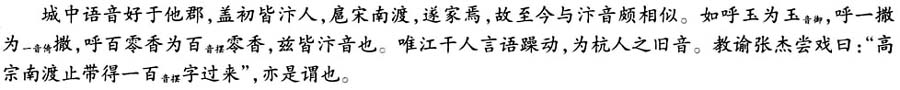

从“北方话说”、“大都说”、“洛阳说”、“顺平说”、“汴京说”所涉及的今方言来看,仅以中古入声调的归派情况而言,除了中原官话之外,北京官话、东北官话、胶辽官话、冀鲁官话都有可能是《中原音韵》的基础方言。这些方言代表点中古入声归派情况见表1。  结合《中原音韵》“鱼模”韵入声的归派规律,表1中古全浊入今归阳平除了胶辽官话的烟台外,其他点都与《中原音韵》一致;北京官话(北京、承德)、东北官话(长春、沈阳)、冀鲁官话(保定、唐山、石家庄、济南)中古次浊人今归去声与《中原音韵》一致,胶辽官话(大连、烟台)部分次浊入归去声,而中原官话(开封、洛阳、西安)全部归阴平,与《中原音韵》完全不一致;中古阴入胶辽官话的烟台归上声与《中原音韵》一致,北京官话(北京、承德)、东北官话(长春、沈阳)、冀鲁官话(保定、唐山、石家庄)部分归上声与《中原音韵》有相同点,中原官话(开封、洛阳、西安)以及冀鲁官话的济南全部归阴平(济南个别文读音例外),与《中原音韵》完全不一致,胶辽官话的大连多数读阳平,也与《中原音韵》不一致。从《中原音韵》“清入归上、次浊入归去”的特点来看,其基础方言断然不是中原官话,而与北京官话等方言关系密切。但是,单凭今天共时平面上的声调演变规律来讨论这些方言与《中原音韵》的亲疏关系是很危险的,毕竟《中原音韵》据今已经有将近700年的历史了,期间各种方言声调都发生了哪些具体的变化已经无从钩沉了。明代郎瑛的《七修类稿》(卷二十六·杭音)有这样的记载:

结合《中原音韵》“鱼模”韵入声的归派规律,表1中古全浊入今归阳平除了胶辽官话的烟台外,其他点都与《中原音韵》一致;北京官话(北京、承德)、东北官话(长春、沈阳)、冀鲁官话(保定、唐山、石家庄、济南)中古次浊人今归去声与《中原音韵》一致,胶辽官话(大连、烟台)部分次浊入归去声,而中原官话(开封、洛阳、西安)全部归阴平,与《中原音韵》完全不一致;中古阴入胶辽官话的烟台归上声与《中原音韵》一致,北京官话(北京、承德)、东北官话(长春、沈阳)、冀鲁官话(保定、唐山、石家庄)部分归上声与《中原音韵》有相同点,中原官话(开封、洛阳、西安)以及冀鲁官话的济南全部归阴平(济南个别文读音例外),与《中原音韵》完全不一致,胶辽官话的大连多数读阳平,也与《中原音韵》不一致。从《中原音韵》“清入归上、次浊入归去”的特点来看,其基础方言断然不是中原官话,而与北京官话等方言关系密切。但是,单凭今天共时平面上的声调演变规律来讨论这些方言与《中原音韵》的亲疏关系是很危险的,毕竟《中原音韵》据今已经有将近700年的历史了,期间各种方言声调都发生了哪些具体的变化已经无从钩沉了。明代郎瑛的《七修类稿》(卷二十六·杭音)有这样的记载:  从这段记载中可以知道,明代的开封话清入字并入了上声,次浊入并入了去声,与《中原音韵》完全一致。如果这段记录如实地反映了当时开封一带方言入声调的演变情况,将是《中原音韵》的基础方言是汴洛一带中原官话的有力佐证。 周德清在编写《中原音韵》时多次强调其正韵的标准:“惟我圣朝兴自北方,五十余年,言语之间,必以中原之音为正”,编写过程中有两项基本工作:一是“集”,一是“编”。“集”就是从当时著名剧作家的作品中取韵:“《音韵》无入声,派入平、上、去三声。前辈佳作中间,备载明白,但未有以集之者,今撮其同声。”据目前相关研究成果证明,元曲中清入派入上声的比例并没有《中原音韵》所表现的那么大。廖珣英(1963)研究关汉卿的剧作用韵时统计发现70%的清入字不派入上声,刘静(2003)通过元曲异文讨论清入字的归派,发现仅有28%的清入字归上声。显然,《中原音韵》中多数清入归上声的字都不是“集”来的,而是“编”出来的:“以中原为则,而又取四海同音而编之。”元大都处于幽燕方言的西北,历史上很多时间内都是少数民族和汉人的混住区域,隋唐以降,一直属于边陲军事重镇,尤其在宋辽时期,这里战乱频仍,政权更迭,人口流动性很大,其方言入声调的归派断然没有《中原音韵》那么整齐。且当时的方言“呼吸言语之间还有入声之别”,周德清在“撮其同声”的过程中既没有完全遵照“前辈佳作”中所反映的入声调归派情况归字,也没有完全按照当时大都话的实际情况归字。元代的大都是元曲的中心,周德清在审音时可能以当时仍然通行的中原之音为主要标准,适当吸收了一些大都话的特点,并加进了一些自己的创造,最后完成了此书的编写。比如将次浊入派入去声,可能因为当时的大都方言中次浊入归入去声的现象较多;将清入派入上声极可能像张树铮(2006)、张玉来(2010)二位所说的那样:清入的调值接近上声。或许,当时的口语中就有一部分清入字已经归入了上声。曲牌用韵,以平仄为要,如果入声归派像现在的北京话里那样,那可真是“令人无所守”了。因而周德清的“入派三声”是针对当时曲子中“有句中用入声,不能歌者”这种情况才将当时的入声调按类整齐划一地归入了平上去,其用意还真是为了“广其押韵”。周德清精通音律,于阴阳、平仄上颇有研究,他所作的《中原音韵》仅仅是为了给杂剧中的唱词和念白制订一个押韵的规范,没有丝毫匡正时音的用意。《中原音韵》时期,这一区域的入声调正在消失过程中,周德清本人在《中原音韵》里没有完全以中原之音为标准,也没有完全反映当时大都口语中入声归派的实际情况,这正是《中原音韵》的基础方言难以确定的根源之一。

从这段记载中可以知道,明代的开封话清入字并入了上声,次浊入并入了去声,与《中原音韵》完全一致。如果这段记录如实地反映了当时开封一带方言入声调的演变情况,将是《中原音韵》的基础方言是汴洛一带中原官话的有力佐证。 周德清在编写《中原音韵》时多次强调其正韵的标准:“惟我圣朝兴自北方,五十余年,言语之间,必以中原之音为正”,编写过程中有两项基本工作:一是“集”,一是“编”。“集”就是从当时著名剧作家的作品中取韵:“《音韵》无入声,派入平、上、去三声。前辈佳作中间,备载明白,但未有以集之者,今撮其同声。”据目前相关研究成果证明,元曲中清入派入上声的比例并没有《中原音韵》所表现的那么大。廖珣英(1963)研究关汉卿的剧作用韵时统计发现70%的清入字不派入上声,刘静(2003)通过元曲异文讨论清入字的归派,发现仅有28%的清入字归上声。显然,《中原音韵》中多数清入归上声的字都不是“集”来的,而是“编”出来的:“以中原为则,而又取四海同音而编之。”元大都处于幽燕方言的西北,历史上很多时间内都是少数民族和汉人的混住区域,隋唐以降,一直属于边陲军事重镇,尤其在宋辽时期,这里战乱频仍,政权更迭,人口流动性很大,其方言入声调的归派断然没有《中原音韵》那么整齐。且当时的方言“呼吸言语之间还有入声之别”,周德清在“撮其同声”的过程中既没有完全遵照“前辈佳作”中所反映的入声调归派情况归字,也没有完全按照当时大都话的实际情况归字。元代的大都是元曲的中心,周德清在审音时可能以当时仍然通行的中原之音为主要标准,适当吸收了一些大都话的特点,并加进了一些自己的创造,最后完成了此书的编写。比如将次浊入派入去声,可能因为当时的大都方言中次浊入归入去声的现象较多;将清入派入上声极可能像张树铮(2006)、张玉来(2010)二位所说的那样:清入的调值接近上声。或许,当时的口语中就有一部分清入字已经归入了上声。曲牌用韵,以平仄为要,如果入声归派像现在的北京话里那样,那可真是“令人无所守”了。因而周德清的“入派三声”是针对当时曲子中“有句中用入声,不能歌者”这种情况才将当时的入声调按类整齐划一地归入了平上去,其用意还真是为了“广其押韵”。周德清精通音律,于阴阳、平仄上颇有研究,他所作的《中原音韵》仅仅是为了给杂剧中的唱词和念白制订一个押韵的规范,没有丝毫匡正时音的用意。《中原音韵》时期,这一区域的入声调正在消失过程中,周德清本人在《中原音韵》里没有完全以中原之音为标准,也没有完全反映当时大都口语中入声归派的实际情况,这正是《中原音韵》的基础方言难以确定的根源之一。