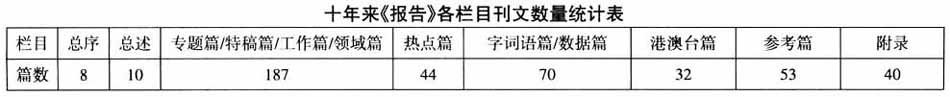

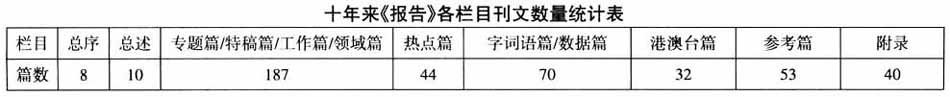

《中国语言生活状况报告》已经走过十年的历程。该报告由国家语委主持编写,每年向社会发布语言生活的各种调查报告和实态数据,较为全面地介绍国内外的语言生活,研究现实的语言生活问题,在反映语言国情、帮助语言决策、推进语言服务方面做出了许多努力,先后推出了英文版和韩文版,在社会上引起较好的反响。该报告凝聚了一种理念,树立了一面旗帜,锻炼了一支队伍,打造了一个品牌,形成了一个“学派”。 今年是《中国语言生活状况报告》(以下简称《报告》)发布十周年。十年来,《报告》从无到有,从国内中文版发展到国外英文版,从单一《报告》发展到与《中国语言生活要况》“双飞”,不断探索,不断进步,引起越来越多的关注。到本文撰写为止,中国知网对《报告》的引用记录达到2140条。“十年树木”。的确,十年前一群热心人种下的一株幼苗,今天已经长成一棵枝繁叶茂的大树。 十年来,以《报告》为标志,中国语言生活研究取得了丰硕的成果,围绕《报告》本身的总结和研究也陆续开始。例如,李宇明(2007)详细介绍了《报告》的缘起,周庆生(2007)发表了编后感,王铁琨(2008)深入进行了思考,汲传播(2010)总结了《报告》发布后的社会反响,周洪波(2014)就《报告》的概况、热点、理念和影响进行了梳理。此外,2010年,在中国人民大学召开了首届中国语言生活研讨会,对前五年的语言生活研究以及《报告》编写进行了总结。 本文在前人研究的基础上,对十年来《报告》的主要内容以及研究理念等进行梳理,以期社会对《报告》有进一步的了解,同时也可供今后《报告》的改进参考。 一 《报告》的框架沿革 由于在中国发布语言生活状况报告无先例可循,《报告》编者的认识也随着事业发展发生一些变化,十年来《报告》的框架并不完全一致。 《报告(2005)》分上下两编。上编除总述和附录外,共有5个部分:(1)领域篇;(2)专题篇;(3)热点篇;(4)港澳台篇;(5)参考篇。下编分为调查报告和调查数据两部分。专题篇包括语言文字法规政策和年度语言文字工作的进展,以区别于领域篇(某一特定领域里语言生活状况,如广播电视领域和教育领域等)。下编发布对若干媒体语言使用状况的调查报告和统计数据,相对于全书来说是“数据篇”,与上编的“领域篇”“专题篇”等相辅相成,互为补充。 《报告(2006)》把语言文字工作单独列为工作篇,而专题篇则取代了领域篇。 2011年,《报告》改版。这次改版是在总结前五年工作基础上进行的。考虑到各种皮书的惯例,编委会决定把《中国语言状况报告》的标注年份从“内容年”改为“发布年”。例如《报告(2005)》中的2005是《报告》内容年,其发布年份是2006年;而《报告(2011)》中的2011是发布年,反映的是2010年的内容。同时将原来的上下编合并为一本,原来属于下编的数据部分载入随书发放的光盘。相关栏目也做了相应调整。 2013年,《报告》首次开设特稿篇。 2014年,《报告》在历年经验的基础上再次改版。在框架方面,调整专题篇的内容,恢复了领域篇,增加了字词语篇,将数据篇的内容全部放入光盘,大大压缩了每一报告的篇幅;强调报告语言要简洁,要具有可读性。在运作模式上实行栏目主持人制。至此,《报告》框架基本定型。除总序、总述和附录外,共分8个部分:(1)特稿篇;(2)专题篇;(3)工作篇;(4)领域篇;(5)热点篇;(6)字词语篇;(7)港澳台篇;(8)参考篇。 此外还有两件事:一是《报告》外文版的出版。2013年4月,《报告》英文版第1卷由德国德古意特出版社出版。目前英文版已出两卷,第3卷已交出版社;韩文版已经翻译完毕,正在审稿中。二是《中国语言生活要况》(以下简称《要况》)的出版。在《报告》使用的过程中,有领导、专家和读者提出可以在《报告》的基础上取精用弘,精益求精,将丰赡细致的内容浓缩成一个“简本”,使读者能尽快地把握年度语言生活的全貌和精华部分,两个版本做到详略搭配,各展所长①。而随后编辑出版的《要况》,除了“简”外,还突出年度语言生活的独特之处,重点撷取年度语言生活中的重要文献、热点问题、咨政建议、新观点等,做到了“精、新、特”②。 二 主要内容 《报告》旨在分析中国语言文字使用现状,反映社会各个领域语言使用的新特点、新变化,阐述年度中国语言使用中的重大理论和现实问题,预测语言发展与变化的趋势,提出相应的政策建议(周庆生,2006)。十年来,《报告》始终遵循这一宗旨,以观察语言生活、深入认识和客观记录语言生活为重任,采取各种方式,发掘拓展课题,共刊出各种报告、专题文章等444篇。具体栏目篇数情况见下表:

到《报告(2015)》,共发表《总序》8篇。话题包括构建健康和谐的语言生活(2005)、保护和开发语言资源(2008)、关注中国城市化进程中的语言问题(2009)、过好虚拟语言生活(2011)、科学保护各民族语言文字(2012)、唤起全社会的语言意识(2013)、双言双语生活与双言双语政策(2014),这些论题都立足中国语言生活实际,面向中国社会发展和国家建设,立意高远,与《报告》浑然一体,成为报告的点睛之笔。 《总述》是对年度语言生活状况的高度概括。反映年度语言生活的特点、主要工作、事业推展等方面。国家语委向社会发布的新闻稿均以此为基础。《总述》勾画年度语言生活的总体轮廓,但也会明确回答一些社会上关心的问题。例如,《报告(2005)》明确指出年度特点:(1)中国语言生活朝着主体化和多样性发展;(2)新的语言现象大量涌现;(3)民族语言受到国家的保护,同时也面临着挑战;(4)普通话和方言互动加快,强势方言对弱势方言形成了一定的冲击;(5)外语学习受到关注。而在谈到外语学习时,也明确指出,“尽管外语的学习者不断增加,实际水平也有所提高,但离国家建设和发展的需求还有一定的距离”,“社会对其他一些语种尤其小语种的学习重视不够”等等,就社会上围绕外语学习的一些困惑展示了态度。

到《报告(2015)》,共发表《总序》8篇。话题包括构建健康和谐的语言生活(2005)、保护和开发语言资源(2008)、关注中国城市化进程中的语言问题(2009)、过好虚拟语言生活(2011)、科学保护各民族语言文字(2012)、唤起全社会的语言意识(2013)、双言双语生活与双言双语政策(2014),这些论题都立足中国语言生活实际,面向中国社会发展和国家建设,立意高远,与《报告》浑然一体,成为报告的点睛之笔。 《总述》是对年度语言生活状况的高度概括。反映年度语言生活的特点、主要工作、事业推展等方面。国家语委向社会发布的新闻稿均以此为基础。《总述》勾画年度语言生活的总体轮廓,但也会明确回答一些社会上关心的问题。例如,《报告(2005)》明确指出年度特点:(1)中国语言生活朝着主体化和多样性发展;(2)新的语言现象大量涌现;(3)民族语言受到国家的保护,同时也面临着挑战;(4)普通话和方言互动加快,强势方言对弱势方言形成了一定的冲击;(5)外语学习受到关注。而在谈到外语学习时,也明确指出,“尽管外语的学习者不断增加,实际水平也有所提高,但离国家建设和发展的需求还有一定的距离”,“社会对其他一些语种尤其小语种的学习重视不够”等等,就社会上围绕外语学习的一些困惑展示了态度。

到《报告(2015)》,共发表《总序》8篇。话题包括构建健康和谐的语言生活(2005)、保护和开发语言资源(2008)、关注中国城市化进程中的语言问题(2009)、过好虚拟语言生活(2011)、科学保护各民族语言文字(2012)、唤起全社会的语言意识(2013)、双言双语生活与双言双语政策(2014),这些论题都立足中国语言生活实际,面向中国社会发展和国家建设,立意高远,与《报告》浑然一体,成为报告的点睛之笔。 《总述》是对年度语言生活状况的高度概括。反映年度语言生活的特点、主要工作、事业推展等方面。国家语委向社会发布的新闻稿均以此为基础。《总述》勾画年度语言生活的总体轮廓,但也会明确回答一些社会上关心的问题。例如,《报告(2005)》明确指出年度特点:(1)中国语言生活朝着主体化和多样性发展;(2)新的语言现象大量涌现;(3)民族语言受到国家的保护,同时也面临着挑战;(4)普通话和方言互动加快,强势方言对弱势方言形成了一定的冲击;(5)外语学习受到关注。而在谈到外语学习时,也明确指出,“尽管外语的学习者不断增加,实际水平也有所提高,但离国家建设和发展的需求还有一定的距离”,“社会对其他一些语种尤其小语种的学习重视不够”等等,就社会上围绕外语学习的一些困惑展示了态度。