云南省图书馆机构用户,欢迎您!

从已有记录看,汉语的某些词汇在公元八世纪已渗入古突厥语中,古突厥语所记录的汉语借词的发音和当时的中古汉语一致或相近。今天的汉语借词仍以音近的方式贷入并被改造为本族语言的词汇;某些谐音借词是这个地区非汉语向汉语借贷的突出特点。

通过上述已经看到的借词,我们能够看出中古汉语语音的一些痕迹。如入声-k/g还未消失,章组字“主”的发音已类似中古汉语,即已发生腭化。精组字“子”在碑文里用舌尖前擦音“s”代替。在今天的西部裕固语和撒拉语里,对汉语借词的处理仍然用这种方法,即用擦音s或z代替塞擦音ts。

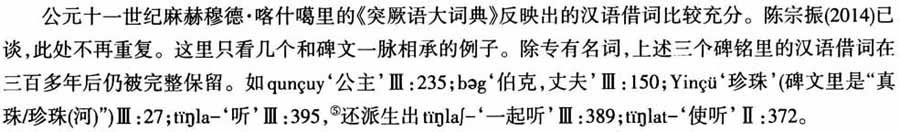

通过上述已经看到的借词,我们能够看出中古汉语语音的一些痕迹。如入声-k/g还未消失,章组字“主”的发音已类似中古汉语,即已发生腭化。精组字“子”在碑文里用舌尖前擦音“s”代替。在今天的西部裕固语和撒拉语里,对汉语借词的处理仍然用这种方法,即用擦音s或z代替塞擦音ts。  在今天中国境内突厥语族的各语言中,仍然看得到这些历史久远的借词的痕迹:⑥

在今天中国境内突厥语族的各语言中,仍然看得到这些历史久远的借词的痕迹:⑥  二 近代谐音借词

二 近代谐音借词  2.“碗”与“万” “碗”“万”音同是西北地区非汉语最流行的用法,而且由来已久。目前发现最早记录的是俄国Potanin(1950[1893])发表的字典。(11)在十九世纪末,他已经记录到,在西北西部裕固族里,突厥语里的ayak‘碗’有一个同音异义词ayak‘万’。今天这一用法见于属于突厥语族的西部裕固语、撒拉语,也见于属于蒙古语族的东部裕固语,保安语,康家语和东乡语。这些语言的借贷方式也是谐音借词,这些语言本身没有声调,因此忽略汉语声调,把汉语里的“万”和“碗”视为“同音”词,然后用本民族语言里具有具体意义的“碗”,翻译“万”。或者说,在本族语言里创造出一个同音异义词,使得本民族语言里的“碗”获得新义,即“碗”=“万”。请看下表笔者田野调查的例子及文献材料。某些实例与已有的记录材料不相符的地方也尽量标出以方便研究。

2.“碗”与“万” “碗”“万”音同是西北地区非汉语最流行的用法,而且由来已久。目前发现最早记录的是俄国Potanin(1950[1893])发表的字典。(11)在十九世纪末,他已经记录到,在西北西部裕固族里,突厥语里的ayak‘碗’有一个同音异义词ayak‘万’。今天这一用法见于属于突厥语族的西部裕固语、撒拉语,也见于属于蒙古语族的东部裕固语,保安语,康家语和东乡语。这些语言的借贷方式也是谐音借词,这些语言本身没有声调,因此忽略汉语声调,把汉语里的“万”和“碗”视为“同音”词,然后用本民族语言里具有具体意义的“碗”,翻译“万”。或者说,在本族语言里创造出一个同音异义词,使得本民族语言里的“碗”获得新义,即“碗”=“万”。请看下表笔者田野调查的例子及文献材料。某些实例与已有的记录材料不相符的地方也尽量标出以方便研究。  从表2我们可以看到,ayaq‘碗’这一词历史悠久,早已经是突厥蒙古的共同词汇。音变顺序也比较清楚: ayaq《突厥语大词典》>ayaq中国现代各突厥语 >

从表2我们可以看到,ayaq‘碗’这一词历史悠久,早已经是突厥蒙古的共同词汇。音变顺序也比较清楚: ayaq《突厥语大词典》>ayaq中国现代各突厥语 > 《蒙古秘史》>ajag中国大部分蒙古语>

《蒙古秘史》>ajag中国大部分蒙古语> 东部裕固/东乡 从时间上看,把汉语里“碗/万”视为同音词并借用到本族语言的年代不应该晚于十九世纪。间接的证据有Potanin的记录。再有,十九世纪的《儿女英雄传》里,“盏”既可以是茶盏,也可以是灯盏。做名词、量词的用法都有。在今天的兰州话、西宁话和临夏话里,“盏”只作量词用。这表明撒拉话里作“杯子/碗”讲的“盏”应该是早期借入的结果,而不是近代的事情。借进的时间应和西部裕固和东部裕固相近。东乡现在通行汉语读音的“万”,但在早期和这些非汉语言应该是同期使用过这个谐音借词。这个词的流行地域是甘肃和青海,别的地方暂时未见报导。值得注意的是此词流行的方式,从表2我们还可以看到,借词方式实际上分为两种。一种是谐音借词,一种是纯意义借词。在纯意义借词里,原始的语音并不重要,只要词义有容器、器皿如“碗盏、杯子”就可以赋予“万”的意义。汉语里的“盏”在撒拉语里,藏语的ger‘杯’在西部裕固语里,都可以充当“万”。这样借词的结果是“万”与“碗”的语音彻底脱钩了,已经不是谐音借词,而是通过意义借词再创造本族语言里的一个新词。

东部裕固/东乡 从时间上看,把汉语里“碗/万”视为同音词并借用到本族语言的年代不应该晚于十九世纪。间接的证据有Potanin的记录。再有,十九世纪的《儿女英雄传》里,“盏”既可以是茶盏,也可以是灯盏。做名词、量词的用法都有。在今天的兰州话、西宁话和临夏话里,“盏”只作量词用。这表明撒拉话里作“杯子/碗”讲的“盏”应该是早期借入的结果,而不是近代的事情。借进的时间应和西部裕固和东部裕固相近。东乡现在通行汉语读音的“万”,但在早期和这些非汉语言应该是同期使用过这个谐音借词。这个词的流行地域是甘肃和青海,别的地方暂时未见报导。值得注意的是此词流行的方式,从表2我们还可以看到,借词方式实际上分为两种。一种是谐音借词,一种是纯意义借词。在纯意义借词里,原始的语音并不重要,只要词义有容器、器皿如“碗盏、杯子”就可以赋予“万”的意义。汉语里的“盏”在撒拉语里,藏语的ger‘杯’在西部裕固语里,都可以充当“万”。这样借词的结果是“万”与“碗”的语音彻底脱钩了,已经不是谐音借词,而是通过意义借词再创造本族语言里的一个新词。