云南省图书馆机构用户,欢迎您!

主流汉语自古以来小句基本语序为SVO,但从跨方言角度看,则存在一个奇特的类型景观:汉语东西两端的方言,即东端之吴语和西端之西北方言,在语序类型上偏离VO语序最甚,受事前置语序非常常见,其偏离程度远甚于两者之间的大片汉语方言。本文从句类限制和极性限制、前置受事的词类限制和句法属性限制、受事成分的语义属性(指称义、生命度)和语篇信息属性(新旧信息等),分析两端方言受事前置语序在类型上的重要差异,以此说明吴语的受事前置主要是受事型话题结构的扩展用法,而西北方言的受事前置是真正的OV语序,源于相邻语言SOV语序的影响。

”的问句)。数字是用例的数量,括号中是内部各个小类的具体数字:

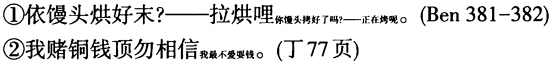

”的问句)。数字是用例的数量,括号中是内部各个小类的具体数字:  从表中可见,在中性疑问句中,受事前置的TV结构是受事后置的VO的4倍。在否定陈述句中,TV是VO的7.4倍。而肯定陈述句中,则反过来VO是TV的4.5倍。在特指疑问句中(疑问词做宾语)也是VO占优势,未见TV。TV式特指问是可以接受的,如“侬啥物事要吃”,但远不如“侬要吃啥物事”常见和自然。祈使句稍稍倾向于TV结构。也就是说,上海话中的受事前置在是非疑问句和否定句中占据优势。在肯定陈述句中,尽管受事前置比普通话多,但与受事后置做宾语相比,还明显处于劣势。 对方言语法敏锐的学者,特别能注意到异于普通话的方言特色现象,但这种敏感也有可能带来有所夸大的描写。钱乃荣(2014)认为上海话尤其是一百多年前的老上海话,是SOV占优势的类型。该书127-129页密集排列了传教士著作和日本学者著作中上海话无定成分受事的前置句,即他所认定的SOV句和OV句。我们不妨来分析一下这些句子的句类、极性及相关属性。这些例证难以成为判定吴语真为SOV语序类型的证据,却无意中显露了句类和极性对受事语序的显著影响,部分印证了上述统计。 SOV句钱著此处举了10例。其中,是非疑问句就占了5例,否定陈述句1例,各举1例如下(语料文献简称照录钱著):

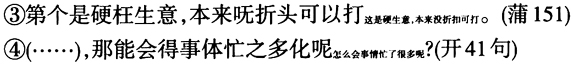

从表中可见,在中性疑问句中,受事前置的TV结构是受事后置的VO的4倍。在否定陈述句中,TV是VO的7.4倍。而肯定陈述句中,则反过来VO是TV的4.5倍。在特指疑问句中(疑问词做宾语)也是VO占优势,未见TV。TV式特指问是可以接受的,如“侬啥物事要吃”,但远不如“侬要吃啥物事”常见和自然。祈使句稍稍倾向于TV结构。也就是说,上海话中的受事前置在是非疑问句和否定句中占据优势。在肯定陈述句中,尽管受事前置比普通话多,但与受事后置做宾语相比,还明显处于劣势。 对方言语法敏锐的学者,特别能注意到异于普通话的方言特色现象,但这种敏感也有可能带来有所夸大的描写。钱乃荣(2014)认为上海话尤其是一百多年前的老上海话,是SOV占优势的类型。该书127-129页密集排列了传教士著作和日本学者著作中上海话无定成分受事的前置句,即他所认定的SOV句和OV句。我们不妨来分析一下这些句子的句类、极性及相关属性。这些例证难以成为判定吴语真为SOV语序类型的证据,却无意中显露了句类和极性对受事语序的显著影响,部分印证了上述统计。 SOV句钱著此处举了10例。其中,是非疑问句就占了5例,否定陈述句1例,各举1例如下(语料文献简称照录钱著):  剩下4例中,2例不是受事前置,见下:

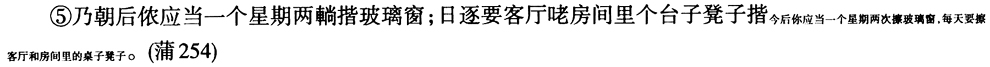

剩下4例中,2例不是受事前置,见下:  例③是带否定动词的连动句,从直译“没折扣可打”可以看出这是个有无类兼语句,“折头”作为兼语不能分析为受事前置。④如果“事体”出现在“忙”后,“忙事体”可以视为动宾式。但现在该论元出现在动词前,“忙”就是形容词,谈不上受事前置。 真正的不属于是非疑问句和否定句的受事前置只有以下两例:

例③是带否定动词的连动句,从直译“没折扣可打”可以看出这是个有无类兼语句,“折头”作为兼语不能分析为受事前置。④如果“事体”出现在“忙”后,“忙事体”可以视为动宾式。但现在该论元出现在动词前,“忙”就是形容词,谈不上受事前置。 真正的不属于是非疑问句和否定句的受事前置只有以下两例:  ⑥我回信收到,票子买定,出门个行李预备好了。

⑥我回信收到,票子买定,出门个行李预备好了。