云南省图书馆机构用户,欢迎您!

在推进国家治理体系和治理能力现代化的图景下,中国共产党必须突破传统的发展范式,创新社会组织的现实路径,即从“组织性覆盖”转向“包容性发展”。“包容性发展”的主要策略可概括如下:其一,在思想意识层面上,认同社会组织的发展理念;其二,在实践行动层面上,把握社会组织的发展要点;其三,在运行方式层面上,整合社会组织的发展资源。

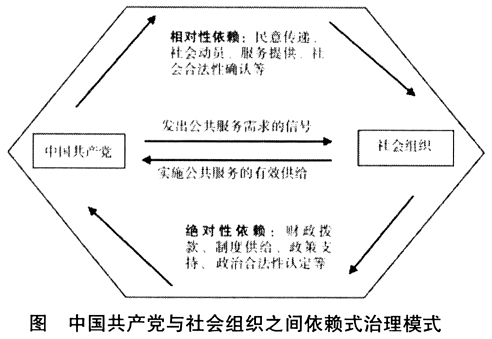

然而无可争议的事实是,伴随着经济利益分殊化、价值观念多元化及利益诉求差异化局面的出现,仅凭中国共产党单一主体意志“难以包打天下”,中国共产党亟须从组织的外部环境中索取相应资源以提升自身的执政能力和社会合法性,从而摆脱其在体制外逐渐被边缘化的倾向。此外,社会组织在社区服务、公共文化和环境保护等方面具有政府所无法比拟的灵活创新、专业高效及贴近基层等优势,而这些功能优势使得中国共产党委托社会组织,比择定政府直接供给某些公共服务更为灵活和有效。正是社会组织在公共服务中的独特绩效,从而一定程度上构生了中国共产党对其依赖的现实逻辑。 1.公共服务的依赖。由于政党代表利益具有一定的局限性,提供的公共服务可能有所偏向,比如政策倾斜、利益倾斜、选举倾斜等,仅关注与其相关的政治利益群体,具有利益导向性与相当程度的功利性,背后隐藏着较强的政治目的[2]。而社会组织由于深深扎根于社会基层,更贴近普通大众,了解千差万别的民众需求,譬如在养老服务、教育医疗和扶贫开发等领域更易满足特殊群体的个性化、多元化和精细化需求。 2.利益表达的依赖。政党的利益表达更多的是一种统摄性的倾向,难以兼顾社会各阶层、各领域的利益。而社会组织则是横亘于政党与民众之间的“传送带”,是一种重叠于行政上的“上情下达”或“下情上传”的制度安排,在政党集权和个体自由之间寻找到一种适度的张力。一方面,社会组织可以较好地把政党的方针政策、决策意图传达给社会成员,以获得民众对政党政策的认同与支持;另一方面,社会组织可以有效地汇集民意、凝聚公共舆论,即通过不同渠道将分散的个体对政党的舆论、要求或建议整合起来,并通过特定渠道反馈给政策体系,以便政党做出民主化、科学化的决策。 3.利益冲突化解的依赖。当政府利益同群体利益发生激烈冲突时,该由谁来进行合理调适?从民众的角度来看,执政党似乎更多的是国家利益或意志的代表,所以在矛盾调适方面由其直接出面可能难以达到预期效果。而各种维权组织、行业协会、民间团体等不同类型的社会组织,由于其多元性、民间性与中立性等特征,所以能够较好地把民众的愿望和利益诉求输入平等对话和民主协商的运行机制之中,并通过自律协调、沟通交流或说服劝导等方式来疏导民众的心理积怨,减少非理性行为的滋生,进而化解原来的结构性冲突。

然而无可争议的事实是,伴随着经济利益分殊化、价值观念多元化及利益诉求差异化局面的出现,仅凭中国共产党单一主体意志“难以包打天下”,中国共产党亟须从组织的外部环境中索取相应资源以提升自身的执政能力和社会合法性,从而摆脱其在体制外逐渐被边缘化的倾向。此外,社会组织在社区服务、公共文化和环境保护等方面具有政府所无法比拟的灵活创新、专业高效及贴近基层等优势,而这些功能优势使得中国共产党委托社会组织,比择定政府直接供给某些公共服务更为灵活和有效。正是社会组织在公共服务中的独特绩效,从而一定程度上构生了中国共产党对其依赖的现实逻辑。 1.公共服务的依赖。由于政党代表利益具有一定的局限性,提供的公共服务可能有所偏向,比如政策倾斜、利益倾斜、选举倾斜等,仅关注与其相关的政治利益群体,具有利益导向性与相当程度的功利性,背后隐藏着较强的政治目的[2]。而社会组织由于深深扎根于社会基层,更贴近普通大众,了解千差万别的民众需求,譬如在养老服务、教育医疗和扶贫开发等领域更易满足特殊群体的个性化、多元化和精细化需求。 2.利益表达的依赖。政党的利益表达更多的是一种统摄性的倾向,难以兼顾社会各阶层、各领域的利益。而社会组织则是横亘于政党与民众之间的“传送带”,是一种重叠于行政上的“上情下达”或“下情上传”的制度安排,在政党集权和个体自由之间寻找到一种适度的张力。一方面,社会组织可以较好地把政党的方针政策、决策意图传达给社会成员,以获得民众对政党政策的认同与支持;另一方面,社会组织可以有效地汇集民意、凝聚公共舆论,即通过不同渠道将分散的个体对政党的舆论、要求或建议整合起来,并通过特定渠道反馈给政策体系,以便政党做出民主化、科学化的决策。 3.利益冲突化解的依赖。当政府利益同群体利益发生激烈冲突时,该由谁来进行合理调适?从民众的角度来看,执政党似乎更多的是国家利益或意志的代表,所以在矛盾调适方面由其直接出面可能难以达到预期效果。而各种维权组织、行业协会、民间团体等不同类型的社会组织,由于其多元性、民间性与中立性等特征,所以能够较好地把民众的愿望和利益诉求输入平等对话和民主协商的运行机制之中,并通过自律协调、沟通交流或说服劝导等方式来疏导民众的心理积怨,减少非理性行为的滋生,进而化解原来的结构性冲突。