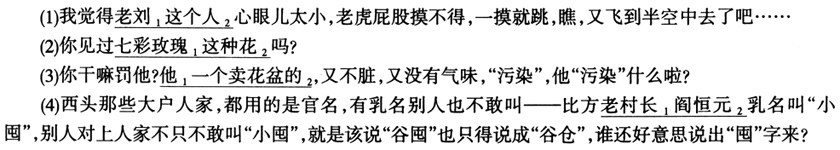

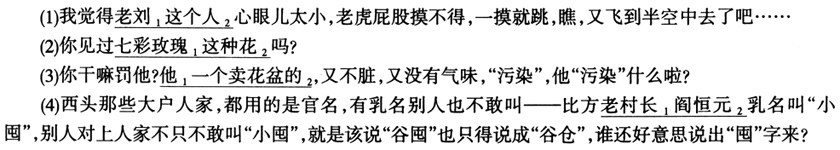

本文研究的语法现象,在现在通行的论著里,一般称为“同位结构”。我们称之为“同位同指组合”,首先是为了从形式和语义两个角度来界定它:如果单纯强调两个名词共同出现在相同的句法位置上,则至少无法与并列结构区分清楚;如果单纯强调指称同一事物,那么可能把过多的不同句法性质的组合扯进来。其次,称之为“组合”而不是“结构”,是基于我们对这种句法关系不同于偏正、并列、主谓等一般句法结构的一个独特的观察。 在汉语研究的历史上,黎锦熙(1924:56-59)分别讨论了“相加的同位”、“总分的同位”和“重指的同位”,观察范围远远大于现在学者们一般认同的同位结构,原因就在他着眼的是意义上的同指;赵元任(Chao,1968[1979]:141)把同位关系分成三种:紧凑同位(close apposition,如:李大夫)、松散同位(loose apposition,如:我的朋友江一)和插入同位(interpolated apposition,如:江一,我的一位朋友,要来见你),显然是着眼于结构的;朱德熙(1982:144-145)则视有同位关系的两个成分组合为“同位性偏正结构”,这其实直接承袭的是马建忠(1898:190)“诸名先后连置,而所指同者,则所次同,同则必有为之加词者矣”的处理办法;至朱德熙(1993)则发展为:“同位性偏正结构在现代汉语各类名词性偏正结构里所占的比重极大。除了名词直接修饰名词(NN)和形容词直接修饰名词(AN)之外,几乎全都是同位性的。”这些不同说法所涵盖的语言事实出入非常大,语法学界面对如此大的分歧却相对平静,同位问题的探讨似乎从未成为热点。我们对汉语同位同指组合与其他句法结构的关系做了较为全面的考察,在关于汉语基本语法关系的新思考下,对同位同指组合的性质问题,提出了新的看法。 一 同位同指组合与定中式偏正结构 1.1 语义同指的确认 同位同指组合与定中式偏正结构的纠葛由来已久。如前所述,早在马建忠(1898:189-190)就认为“海春侯大司马曹咎”这样的同指短语里,“‘海春侯’勋名,‘大司马’官名,加于‘曹咎’人名之先。”至今,绝大多数汉语语法书上都把同位结构归入定中式偏正结构里。 朱德熙(1982:144)认为汉语里的“同位性偏正结构”包括以下几种类型: (a)“人”字 广东省 老王同志 (b)我李逵 咱们中文系 人家小王 (c)这本书 两块钱 五斤米 (d)我的眼镜 新来的老师 他写的诗 显而易见,这是纯粹从句法功能角度归类的(“同位性偏正结构的特点是定语可以指代整个偏正结构”,出处同上),朱先生同时也承认其中的某些形式可以表示不同的语义,如“孩子的脾气”定语表示领属,“珂罗版的书”定语表示性质。 我们所讨论的同位同指组合,与定中式偏正结构的不同,可以从以下两个方面来说明。 第一,偏正结构的要义在其“修饰关系”。赵元任(Chao,1968[1979]:280-281)说:“修饰语对被修饰语的意义,就是‘种’(species)对‘属’(genus)或特别对一般。”这说明修饰语和被修饰语的概念外延是不相同的,后者大于前者,修饰语的作用是为被修饰语限定外延。 而我们着重讨论的同位同指组合,一个最明显的区别于一般偏正结构的特点就是,它的前项和后项在具体句子中实现的外延完全相同。以下例子里,都有两个下标分别标为1和2的名词,每句中的这两个相邻的名词,在句子语境中的指称外延都是一样的,不存在一个为另一个限定外延的情况。

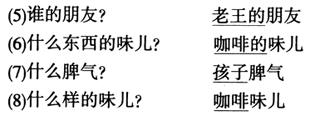

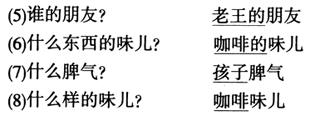

在以上例子里,“老刘”即“这个人”,“七彩玫瑰”即“这种花”,“他”即“一个卖花盆的”,“老村长”即“阎恒元”。都不存在后项比前项外延大的问题。 第二,根据朱德熙(1957:8),名词做定语时,可以用“谁的~?”或“什么东西的~?”来提问,以显示领属关系;用“什么~?”或“什么样的~?”来提问,显示定语表示某种性质。如下面划线部分就是涉及定中偏正结构的疑问词测试:

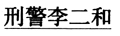

双项同位同指组合的前项都不能用这些词来提问。从这一点上也可以看出同位同指组合跟偏正结构在语义上的区别。比较下面两句话。 (9)面对着可爱的女儿,李二和满心慈爱,此时的李二和是慈父李二和,可是一出家门,李二和就迅速转换到工作状态,变成铁面无私、断案如神的

。 (10)

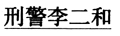

今年五月再次破获一起大案要案,荣立二等功。

在以上例子里,“老刘”即“这个人”,“七彩玫瑰”即“这种花”,“他”即“一个卖花盆的”,“老村长”即“阎恒元”。都不存在后项比前项外延大的问题。 第二,根据朱德熙(1957:8),名词做定语时,可以用“谁的~?”或“什么东西的~?”来提问,以显示领属关系;用“什么~?”或“什么样的~?”来提问,显示定语表示某种性质。如下面划线部分就是涉及定中偏正结构的疑问词测试:

在以上例子里,“老刘”即“这个人”,“七彩玫瑰”即“这种花”,“他”即“一个卖花盆的”,“老村长”即“阎恒元”。都不存在后项比前项外延大的问题。 第二,根据朱德熙(1957:8),名词做定语时,可以用“谁的~?”或“什么东西的~?”来提问,以显示领属关系;用“什么~?”或“什么样的~?”来提问,显示定语表示某种性质。如下面划线部分就是涉及定中偏正结构的疑问词测试:  双项同位同指组合的前项都不能用这些词来提问。从这一点上也可以看出同位同指组合跟偏正结构在语义上的区别。比较下面两句话。 (9)面对着可爱的女儿,李二和满心慈爱,此时的李二和是慈父李二和,可是一出家门,李二和就迅速转换到工作状态,变成铁面无私、断案如神的

双项同位同指组合的前项都不能用这些词来提问。从这一点上也可以看出同位同指组合跟偏正结构在语义上的区别。比较下面两句话。 (9)面对着可爱的女儿,李二和满心慈爱,此时的李二和是慈父李二和,可是一出家门,李二和就迅速转换到工作状态,变成铁面无私、断案如神的 。 (10)

。 (10) 今年五月再次破获一起大案要案,荣立二等功。

今年五月再次破获一起大案要案,荣立二等功。