云南省图书馆机构用户,欢迎您!

计算机模拟方法最近正被大量应用于演化语言学的研究中。文章讨论此方法对语言演化研究的必要性,归纳对已有模型的分类准则,介绍开发计算机模型研究语言学问题的主要步骤和常用的模拟手段,总结此方法的优势与局限,并指出未来演化语言学研究将会更多的建立在这种跨学科的研究之上。

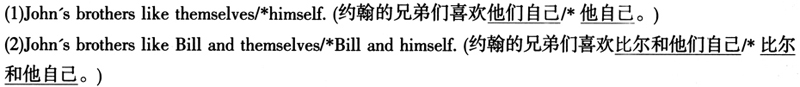

此研究发现,被试在处理第一类句子时,反身代词的不一致会激发P600脑电波成分(当看到不一致的反身代词约600毫秒后,被试脑电波相比看到一致的反身代词呈现正向偏离),反映被试脑中的句法处理过程;被试在处理第二类句子时,复合反身代词的不一致会激发P300脑电波成分,反映被试脑中与语用有关的处理过程。此结果明晰了理论语言学关于反身代词与先行词的匹配是句法处理还是其他处理的争论(Reinhart & Reuland 1993)。尽管如此,这类研究仍面临一些难点,譬如如何设计实验关注特定语言结构而屏蔽其他结构,以及如何准确定位因处理特定结构而激活的脑区或脑电波成分。同时,这类研究通常记录被试在理解时的反应,多基于现代语言和小规模当代人类被试,对全面研究语言交流(包括产生和理解言语两个部分)及古人类语言处理机制的贡献有限,也很难体现文化传递等因素对语言演化的作用。 考虑到这些研究手段的局限,演化语言学还需要其他学科和手段的支持(王士元2012)。近年来,很多学科,如动物行为学(Hurford 2007),遗传学(Fisher et al.1998),以及考古学和古人类学(Schoenemann2006)正加入演化语言学研究的行列(Gong et al.2010)。在此背景下,计算机模拟也被逐步应用到演化语言学中。 计算机模拟可追溯到上世纪60年代“计算机之父”Von Neumann提出的自复制模型。此模型证明,通过设定规则,非生命体(如机器)也可自我复制(von Neumann 1966)。上世纪80年代,爱丁堡大学Hurford教授首次将计算机模型引入演化语言学研究,验证了词汇系统可通过索绪尔学习机制和反复交流逐步产生(Hurford 1989)。模拟方法可有效克服已有手段的难点与局限。例如,通过模拟和控制语言使用者、交流活动和社会—文化等因素,计算机模拟可探讨群体层面的语言演化并研究文化传递等因素对语言演化的影响;通过模拟特定语言结构和学习机制并剔除其他结构和机制,此方法可克服心理语言学实验的难点,有效验证特定机制是否可帮助使用者习得特定语言结构;通过引入情境和交流限制,此方法还可模拟各种习得和交流的环境与模式,用以探讨对语言习得和演化起决定作用的因素。随着越来越多计算机模拟研究的出现,此方法正逐步为语言学界所接受(Briscoe 2002; Cangelosi & Parisi 2002; Christiansen & Kirby2003b; Tallerman 2005; Bickerton & Szathmáry 2009; Gong 2009; Tallerman & Gibson 2012)。

此研究发现,被试在处理第一类句子时,反身代词的不一致会激发P600脑电波成分(当看到不一致的反身代词约600毫秒后,被试脑电波相比看到一致的反身代词呈现正向偏离),反映被试脑中的句法处理过程;被试在处理第二类句子时,复合反身代词的不一致会激发P300脑电波成分,反映被试脑中与语用有关的处理过程。此结果明晰了理论语言学关于反身代词与先行词的匹配是句法处理还是其他处理的争论(Reinhart & Reuland 1993)。尽管如此,这类研究仍面临一些难点,譬如如何设计实验关注特定语言结构而屏蔽其他结构,以及如何准确定位因处理特定结构而激活的脑区或脑电波成分。同时,这类研究通常记录被试在理解时的反应,多基于现代语言和小规模当代人类被试,对全面研究语言交流(包括产生和理解言语两个部分)及古人类语言处理机制的贡献有限,也很难体现文化传递等因素对语言演化的作用。 考虑到这些研究手段的局限,演化语言学还需要其他学科和手段的支持(王士元2012)。近年来,很多学科,如动物行为学(Hurford 2007),遗传学(Fisher et al.1998),以及考古学和古人类学(Schoenemann2006)正加入演化语言学研究的行列(Gong et al.2010)。在此背景下,计算机模拟也被逐步应用到演化语言学中。 计算机模拟可追溯到上世纪60年代“计算机之父”Von Neumann提出的自复制模型。此模型证明,通过设定规则,非生命体(如机器)也可自我复制(von Neumann 1966)。上世纪80年代,爱丁堡大学Hurford教授首次将计算机模型引入演化语言学研究,验证了词汇系统可通过索绪尔学习机制和反复交流逐步产生(Hurford 1989)。模拟方法可有效克服已有手段的难点与局限。例如,通过模拟和控制语言使用者、交流活动和社会—文化等因素,计算机模拟可探讨群体层面的语言演化并研究文化传递等因素对语言演化的影响;通过模拟特定语言结构和学习机制并剔除其他结构和机制,此方法可克服心理语言学实验的难点,有效验证特定机制是否可帮助使用者习得特定语言结构;通过引入情境和交流限制,此方法还可模拟各种习得和交流的环境与模式,用以探讨对语言习得和演化起决定作用的因素。随着越来越多计算机模拟研究的出现,此方法正逐步为语言学界所接受(Briscoe 2002; Cangelosi & Parisi 2002; Christiansen & Kirby2003b; Tallerman 2005; Bickerton & Szathmáry 2009; Gong 2009; Tallerman & Gibson 2012)。