云南省图书馆机构用户,欢迎您!

澳门《娱乐场幸运博彩经营法律制度》第44条规定了三种特殊情境下政府得暂时介入博彩企业之经营,该条款十余载间却始终遭受政府弃用。公共政策的肇因固然可解释缘何第44条难以完成从“纸面中的法”向“行动中的法”的嬗变,但分析表明,条款自身的粗陋与模糊亦是澳门政府“弃法不用”的直接原因。基于性质归属,暂时介入是行政即时强制之一种,其蕴藏弱规制与强规制手段的双重品性。依此,文章以法治政府建设的二维要素——“合法性”与“最佳性”为分析工具,对暂时介入的启动时机、启动条件、介入主体、介入程序等进行了缜密设计,希冀能为暂时介入条款的完善提供修改路径与方向。

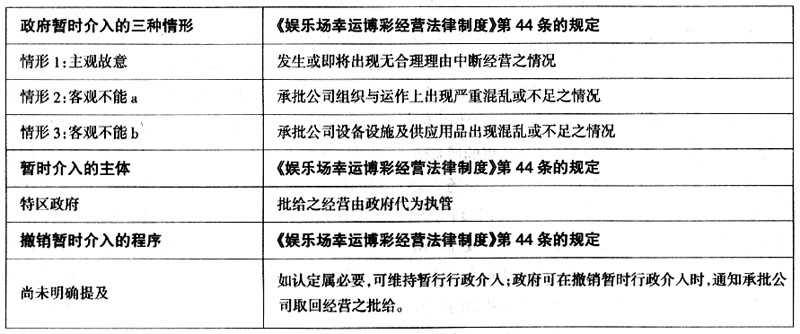

从《博彩法》的当前规定看,尽管该法第44条仅笼统地提到了政府暂时介入娱乐场幸运博彩之批给经营的三种情形、暂时介入的主体与暂时介入的撤销,但不可否认,相关条款已使《博彩法》初步蕴含了紧急状态下的行政法治理念。但总体检视,《博彩法》第44条仍存诸多纰漏:第一,“公共利益”条款缺失。暂时介入的实质是对承批公司特许经营权的非常规干涉,目的聚焦于确保公益的实现,该法却对“公共利益”只字不提;第二,暂时介入程序理念淡薄。政府暂时介入的整体过程未能彰显程序正义,更不用说吸收利害关系人乃至一般公众参与管制政策的形成;第三,介入与撤销介入的条件模糊。例如,以列举方式呈现的三种介入情形显然难以涵盖当下异常复杂的管制情形。又如,《博彩法》未明晰规定暂时介入应何时撤销。此外,该法有关“特区政府在暂时介入期间用作维持正常经营所必需的开支由承批公司支付”的规定,有不切实际的嫌疑,在承批公司濒临破产或资不抵债等情境下,此规定更是形同虚设。 诚然,暂时介入权“不应是专断的、含糊不清的、捉摸不定的权力,而应是法定的、有一定之规的权力”,④只是,当《博彩法》存在模糊、矛盾乃至疏漏之际,即“规则本身无法应对现代政府和现代正义的复杂问题”⑤时,暂时介入权被误用、滥用甚至被弃用的现象就在所难免。身处此种窘境,应从学理上探究、明晰政府“暂时介入”的性质、介入主体、介入情形(时机)、介入程度、介入程序等基础理论,并适时地将基础理论嬗变为法律规范,以期夯实澳门博彩监管依法行政的规范基础。 三、政府“暂时介入”的理论廓清 (一)“暂时介入”的性质归属

从《博彩法》的当前规定看,尽管该法第44条仅笼统地提到了政府暂时介入娱乐场幸运博彩之批给经营的三种情形、暂时介入的主体与暂时介入的撤销,但不可否认,相关条款已使《博彩法》初步蕴含了紧急状态下的行政法治理念。但总体检视,《博彩法》第44条仍存诸多纰漏:第一,“公共利益”条款缺失。暂时介入的实质是对承批公司特许经营权的非常规干涉,目的聚焦于确保公益的实现,该法却对“公共利益”只字不提;第二,暂时介入程序理念淡薄。政府暂时介入的整体过程未能彰显程序正义,更不用说吸收利害关系人乃至一般公众参与管制政策的形成;第三,介入与撤销介入的条件模糊。例如,以列举方式呈现的三种介入情形显然难以涵盖当下异常复杂的管制情形。又如,《博彩法》未明晰规定暂时介入应何时撤销。此外,该法有关“特区政府在暂时介入期间用作维持正常经营所必需的开支由承批公司支付”的规定,有不切实际的嫌疑,在承批公司濒临破产或资不抵债等情境下,此规定更是形同虚设。 诚然,暂时介入权“不应是专断的、含糊不清的、捉摸不定的权力,而应是法定的、有一定之规的权力”,④只是,当《博彩法》存在模糊、矛盾乃至疏漏之际,即“规则本身无法应对现代政府和现代正义的复杂问题”⑤时,暂时介入权被误用、滥用甚至被弃用的现象就在所难免。身处此种窘境,应从学理上探究、明晰政府“暂时介入”的性质、介入主体、介入情形(时机)、介入程度、介入程序等基础理论,并适时地将基础理论嬗变为法律规范,以期夯实澳门博彩监管依法行政的规范基础。 三、政府“暂时介入”的理论廓清 (一)“暂时介入”的性质归属