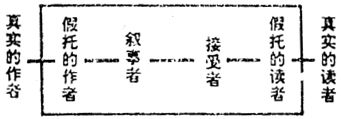

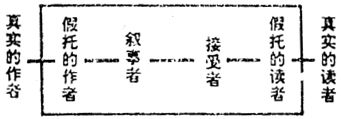

就本质研究的层面而言,审美观念的变化实际就是两种叙事之间言说与沉默关系的一种较量。让从前沉默的言说,让从前言说的沉默,从合理性中找到不合理性,从不合理性中换到合理性,从旧的秩序找到新的秩序,总之是冲破传统的歌颂与批判的两项对立的模式,边缘开始向中心挑战。 当然,说到底,任何一种叙事策略都是一种意识形态。反抗中心而追求边缘也不过是一种叙事策略,最终仍具有意识形态性质。巴尔特说得好:“他实际上代表了一种根本的意识形态的转变:历史叙述正在消亡;从今以后的历史的试金石与其说是现实,不如说是可理解性”。(罗兰·巴特:《符号学原理》第62页)因此,当代审美文化的叙事,现在被从新的角度加以阐释,它要冲出传统叙事的权利话语的囚笼,冲出它的虚幻的“合理性”对解释与组织现实的话语加以重新分布和调整,它是人类对于命运的正视,也是人类用叙事的独特形式对于命运的反抗。纳塔丽·萨罗特的发现令人深省:“在那全盛时代,小说人物真是享有一切荣华富贵。得到各种各样供奉和无微不至的关怀。他什么都不缺少,从短裤上的银扣一直到劓尖上的脉络暴露的肉瘤。现在,他逐步失去了一切:他的祖先、他精心建造的房子(从地窖一直到顶楼,塞满了各式各样的东西,甚至最细小的小玩意),他的资财与地位、衣着、身躯、容貌。特别严重的是他失去了最宝贵的所有物:只属于他一个人所特有的个性。有时甚至连他的姓名也荡然无存了”。“小说中的主要人物是一上无名无姓的‘我’,他既没有鲜明的轮廓,又难以形容,无从捉摸,形迹隐蔽……”(转引自:《法国作家论文学》第382页,三联书店1984年版) 当代审美文化的叙事的特点不再是训话,而是对话。 布托尔指出:“很明显,我们生活的这个世界迅速地变化着。叙述形式的传统技术已不能把所有迅速出现的新关系都容纳进去。其结果是出现持续的不适应,我们不能整理向我们袭来的全部信息,原因是我们缺乏合适的工具。”(转引自:柳鸣九主编《新小说派研究》第88页,)传统审美文化的叙事因此而终结。当代审美文化的叙事不再是对于生活的解释,不再是在生活中浓缩进人类的集体精神,而是一种语词的游戏象征,不再运用隐喻,不再创作超越的空间,叙述圈套压抑着故事,故事取代了深度模式,话语从创作向叙述还原、向写作还原,不再存在一个及物世界,也不再存在一种转喻思维。它强调平等、自由、开放、民主、敞开,不再是两极之间的冲突,而是两极之间的对话,真理不再存在于其中的任何一方(双方都处于无知的状态),不再从一个极端走向另外一个极端,而是进入彼此的世界,在一个广阔的中间地带相遇,相互补充、相互融合、相互发掘,类似中国的太极图。 这种转变首先表现在从全知叙事向局部叙事的演进方面,过去总是假定有一种共同的本质,假定在两个人以上才有可能,叙事也必须假定有一个听众,这假定的听众使叙事有了意义,而一旦永远得不到反响,就产生了所谓的悲剧、崇高。“现代作者试图创作与读者群体共享的秩序相对立的、独特的、个人的想象秩序。……开放形式预防了叙事的封闭以及随之而来的意义的确定”。(同上,第91页)它拒绝人与人之间、人与自然之间的假定的共同性,拒绝虚假交流的愿望,假定的听众不再存在,传统的叙事自然也就不再有其意义。 例如,在理论上说,传统的文学性叙事有六个参与者:

现在却大为简化了。作者与读者、演员与观众之间,无须再经过种种中介,作者、演员同时充当“真实的作者”、“假托的作者”、“叙事者”的角色,观众同时充当了“接受者”、“假托的读者”、“真实的读者”的角色,这样我们就回到了叙事的简单模式──说者与听者之间的对话。这样一来,传统审美文化所依靠的抽象共同本质由于“假托的作者”不再存在而由强化走向淡化直至消失,非情节化、非故事化、非主题化,块状的语言被流动的语言所代替,取外在的情节逻辑而代之的,是一种内在的潜意识逻辑,传统的两极对立的等级模式叙事话语模式就这样被颠覆消解。(对话的叙事模式也可以在现代心理学中找到依据:“在下意识中并非存在着两种目标相反欲望,两者之间不需要进行任何调整。它们或者是彼此不发生任何影响,或者是相互产生了影响,却并不决出谁强谁弱,而是出现一种荒谬的折衷,因为这个折衷囊括两个互不相容的细节,由此可以看出这样一个事实:相反的两样东西并不是相互分离,而是被当作相同物来看待,因为,在外显的梦中任何要素都可能同时含有相反的意义。”参见弗洛伊德:《精神分析纲要》第32页,安徽文艺出版社1984年版) 进而言之,全知叙事的消解意味着:叙事不再是“类”的,而是个体的。从当代审美文化的角度讲,共同的抽象本质──“类”固然可以使人聪明地与世界打交道、使人熟练地把世界加以分门别类,甚至把自己机智塑造成某种最受欢迎的“常态”。正如列夫·舍斯托夫说:“思想健全的人所以是思维健全,是因为他表述适用于大家的判断,他本人看到的也只是大家永远需要的东西。可以说,思维健全的人是‘普通人’”。(列夫·舍斯托夫;《在约伯的天平上》第33页,三联书店1989年版)审美活动也是如此,从共同的抽象本质出发的叙事,无异于为世界裁制的时装,虽然合身,但毕竟不是世界本身。须知,“每一个生命,都相信他那本来的单面的、独立的、外在的世界,是适用于所有的生命。但其实,这所谓‘世界’,只是各人生存中,一个永恒新鲜、单独发生,而绝不重现的经验而已。”(斯宾格勒:《西方的没落》第116页,黑龙江教育出版社1988年 版)当代叙事追求的,正是这“永恒新鲜、单独发生,而绝不重现的经验”。

现在却大为简化了。作者与读者、演员与观众之间,无须再经过种种中介,作者、演员同时充当“真实的作者”、“假托的作者”、“叙事者”的角色,观众同时充当了“接受者”、“假托的读者”、“真实的读者”的角色,这样我们就回到了叙事的简单模式──说者与听者之间的对话。这样一来,传统审美文化所依靠的抽象共同本质由于“假托的作者”不再存在而由强化走向淡化直至消失,非情节化、非故事化、非主题化,块状的语言被流动的语言所代替,取外在的情节逻辑而代之的,是一种内在的潜意识逻辑,传统的两极对立的等级模式叙事话语模式就这样被颠覆消解。(对话的叙事模式也可以在现代心理学中找到依据:“在下意识中并非存在着两种目标相反欲望,两者之间不需要进行任何调整。它们或者是彼此不发生任何影响,或者是相互产生了影响,却并不决出谁强谁弱,而是出现一种荒谬的折衷,因为这个折衷囊括两个互不相容的细节,由此可以看出这样一个事实:相反的两样东西并不是相互分离,而是被当作相同物来看待,因为,在外显的梦中任何要素都可能同时含有相反的意义。”参见弗洛伊德:《精神分析纲要》第32页,安徽文艺出版社1984年版) 进而言之,全知叙事的消解意味着:叙事不再是“类”的,而是个体的。从当代审美文化的角度讲,共同的抽象本质──“类”固然可以使人聪明地与世界打交道、使人熟练地把世界加以分门别类,甚至把自己机智塑造成某种最受欢迎的“常态”。正如列夫·舍斯托夫说:“思想健全的人所以是思维健全,是因为他表述适用于大家的判断,他本人看到的也只是大家永远需要的东西。可以说,思维健全的人是‘普通人’”。(列夫·舍斯托夫;《在约伯的天平上》第33页,三联书店1989年版)审美活动也是如此,从共同的抽象本质出发的叙事,无异于为世界裁制的时装,虽然合身,但毕竟不是世界本身。须知,“每一个生命,都相信他那本来的单面的、独立的、外在的世界,是适用于所有的生命。但其实,这所谓‘世界’,只是各人生存中,一个永恒新鲜、单独发生,而绝不重现的经验而已。”(斯宾格勒:《西方的没落》第116页,黑龙江教育出版社1988年 版)当代叙事追求的,正是这“永恒新鲜、单独发生,而绝不重现的经验”。

现在却大为简化了。作者与读者、演员与观众之间,无须再经过种种中介,作者、演员同时充当“真实的作者”、“假托的作者”、“叙事者”的角色,观众同时充当了“接受者”、“假托的读者”、“真实的读者”的角色,这样我们就回到了叙事的简单模式──说者与听者之间的对话。这样一来,传统审美文化所依靠的抽象共同本质由于“假托的作者”不再存在而由强化走向淡化直至消失,非情节化、非故事化、非主题化,块状的语言被流动的语言所代替,取外在的情节逻辑而代之的,是一种内在的潜意识逻辑,传统的两极对立的等级模式叙事话语模式就这样被颠覆消解。(对话的叙事模式也可以在现代心理学中找到依据:“在下意识中并非存在着两种目标相反欲望,两者之间不需要进行任何调整。它们或者是彼此不发生任何影响,或者是相互产生了影响,却并不决出谁强谁弱,而是出现一种荒谬的折衷,因为这个折衷囊括两个互不相容的细节,由此可以看出这样一个事实:相反的两样东西并不是相互分离,而是被当作相同物来看待,因为,在外显的梦中任何要素都可能同时含有相反的意义。”参见弗洛伊德:《精神分析纲要》第32页,安徽文艺出版社1984年版) 进而言之,全知叙事的消解意味着:叙事不再是“类”的,而是个体的。从当代审美文化的角度讲,共同的抽象本质──“类”固然可以使人聪明地与世界打交道、使人熟练地把世界加以分门别类,甚至把自己机智塑造成某种最受欢迎的“常态”。正如列夫·舍斯托夫说:“思想健全的人所以是思维健全,是因为他表述适用于大家的判断,他本人看到的也只是大家永远需要的东西。可以说,思维健全的人是‘普通人’”。(列夫·舍斯托夫;《在约伯的天平上》第33页,三联书店1989年版)审美活动也是如此,从共同的抽象本质出发的叙事,无异于为世界裁制的时装,虽然合身,但毕竟不是世界本身。须知,“每一个生命,都相信他那本来的单面的、独立的、外在的世界,是适用于所有的生命。但其实,这所谓‘世界’,只是各人生存中,一个永恒新鲜、单独发生,而绝不重现的经验而已。”(斯宾格勒:《西方的没落》第116页,黑龙江教育出版社1988年 版)当代叙事追求的,正是这“永恒新鲜、单独发生,而绝不重现的经验”。