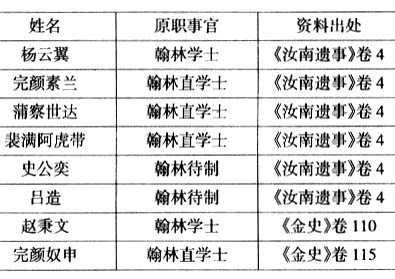

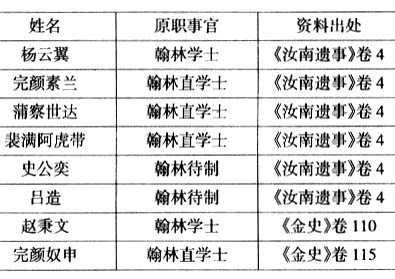

中图分类号:K246.4 文献标志码:A 文章编号:1674-6627(2013)03-0005-05 翰林学士院自唐前期建立以后,翰林学士借助“天子私人”的身份及其与皇帝之间紧密的关系[1](127),在唐宋两朝的中枢政治中发挥了非常重要的作用。而翰林官员也由于得到皇帝的信任,跻身宰执的数量相当可观[2](73)。而学者们的研究同时也指出,翰林学士院在元、明、清三朝已经转变成为一个闲散的、以修史为主要职能的普通文翰机构,这种转变的关键点则在金代[2](217)。那么金代翰林学士院制度为何会发生这种转变,这种转变又通过哪些特征显现出来呢?笔者认为,金末哀宗时期设立的益政院,明显地体现了翰林学士院与皇权之间的疏远过程,是翰林制度与皇权之间关系变化的重要表现。关于金末的益政院,资料比较有限,学者们的关注亦不多。相关的研究,笔者所见仅有日本学者三上次男先生的相关论述[3](450)。故笔者不揣浅陋,以益政院的设立及其相关活动考察这一重要的变化过程,以求教于方家。 金哀宗时期的益政院,是在复杂的政治、军事背景下设立的。宣宗南迁后,金朝丧失了河北、山东、河东等大片土地,而宣宗在北临强敌的情况下,却又对南宋用兵,希望能够“取偿于宋”[4](215),但却得不偿失,“连年出师征讨,国家精锐几尽丧。”[5](50)同时,金朝又与西夏交恶,双方兵戎相见[6](2872~2873)。金朝三面树敌,陷入孤立境地。而且,宣宗即位后,面临着纥石烈执中和术虎高琪的相继擅权,对宋用兵即由术虎高琪主导[6](2344)。同时,由于宣宗的信任,原本无甚地位的近侍局权势大增,“南渡之后,近侍之权尤重。盖宣宗喜用其人为耳目以伺察百官。”不少官员由此得罪[7](71)。“大抵视宰执台部官皆若外人,而所谓腹心则此局也”[7](79)。且“自卫绍王专尚吏道,继以高琪当国,朝土鲜有不被其折辱者”[8](卷19)。宣宗本人“喜刑罚,朝士往往被笞楚”[6](2778)。当权的术虎高琪“大恶进士,更用胥吏”导致“吏权大盛”,其仕进反优于士人,“士大夫反畏,避其锋”。加上宣宗也“喜此曹刻深”[7](71),因此“奖用胥吏,抑士大夫,凡有敢为、敢言者,多被斥逐”[7](73)。更助长了这种重吏轻儒的风气,形成“抑士大夫之气不得伸”的局面[7](137),士人在朝廷的地位日趋下降[9]。 金哀宗即位后,“锐于政”[7](73),力图在危机之中有所作为。他对外先后与西夏和南宋两国停止了战争[6](376)。并希望能够“一新敝政,求所以改弦更张者。”[8](卷23)王鹗在《汝南遗事》的总论中列举了哀宗在位时期的十件改革旧弊的善政,并指出哀宗扭转朝政颓势的重要措施之一是“敦崇儒术”,包括任用儒生担任近侍局长官,抑制胥吏,拔擢士人[5](50)。士人在朝廷中的地位逐渐恢复。而正大初年益政院的设立,其实也是此时哀宗崇尚儒术、重用士人的措施和具体表现。所以后人编辑的《大金国志》也称哀宗在“敌国外患,无有宁岁”的情况下,益政院的设立是“尊师重道,经筵有官”的美政[10](371)。 正大三年设立的益政院,其名“取献替有益于政之义。”[5](50)“以学问赅博、议论宏远者数人兼之。日以二人上直,备顾问讲《尚书》《通鉴》《贞观政要》。”[6](1280)益政院官的主要职能是为皇帝讲经论史,以此达到使皇帝“日亲经史以自裨益”、改善政治的目的[6](2428)。因此当时人又称其为“经筵”[5](50)。而皇帝在选择益政院官时要求也相当严格,入选者都是那些“一时宿望有学者”[7](73)。元好问甚至夸张地说“极天下之选得六人”。[8](卷18)由于益政院是在原有制度之外设立的,没有品级,属于临时差遣性质的机构,故院官都是以他官兼领。所以哀宗在翰林学士兼益政院官杨云翼轮值讲书时,为表示对其尊重而“呼学士而不名”[8](卷18)。仍然只尊称杨云翼的原职事官。史公奕和吕造正大四年为哀宗进讲经史,而史料却记载“同知集贤院史公奕进《大定遗训》,待制吕造进《尚书要略》。”[6](379)其实两人此时是以益政院官的身份为哀宗讲书的。根据史料记载,充当过益政院官的官员主要有以下几位。

以上益政院官共有8人,与元好问所言的6人不符。王鹗在《汝南遗事》中所列的6位,不包括赵秉文和完颜奴申,这可能是由于益政院官前后有所调整,不止当时人所说的6位。这8位益政院官中,杨云翼和赵秉文是当时的文坛领袖,两人在金后期“代掌文柄”,当时合称“杨赵”[4](214)。完颜素兰、蒲察世达、裴满阿虎带[5](51)、完颜奴申[6](2523)均为女真进士出身,学识自高于一般的女真人,他们是女真人中的出众者。吕造本人为承安二年的词赋状元[11](587)。史公奕中大定二十八年进士后,“再中博学宏辞科,程文极典雅,遂无继之者。”[4](242)文学造诣亦超出伦辈。可见益政院中确实集中了金朝女真和汉族官员中的精英分子。 哀宗本人对益政院也非常重视,益政院官每日轮流以经史中“摘取英华、切于时政者”为哀宗进讲,但其内容“不必如经生分章析句,但知为国大纲足矣”[6](2423)。而哀宗对此也“酷好之”[5](51)。益政院官除了为每日为皇帝讲经论道之外,皇帝还“或以机事特赐访问”[5](51),且“间亦及民间事”[7](73)。与益政院官讨论朝廷内外的重要政事,因此三上次男先生说益政院是哀宗设立的重要顾问机构。杨云翼在一日讲书结束后,针对当时朝廷官员中“廷议之际多不尽言,顾望依违,浸以成俗”敷衍塞责、不肯直言国家利害的风气,向哀宗进言“人臣有事君之礼,有事君之义。”批评当时的官员“姑徇事君之虚礼,而不知事君之大义,国家何赖焉。”哀宗本人也很受警醒“上变色曰:‘非卿,朕不闻此言。’”并还曾因哀宗问及其“风痹”之病时,向哀宗“医谏”[6](2423~2424)。益政院官因为和皇帝每日接触,且双方关系比较亲近,因此在讨论朝廷政事上也敢于向皇帝直言不讳。这是益政院在本职的讲经论史之外,对朝廷中枢政治发挥影响力的表现。由于益政院这种重要的政治作用,元好问在为益政院官“选首”的杨云翼撰写神道碑时,称益政院“名为经筵,实内相也。”[8](卷18)说明了益政院在当时朝廷政治中的关键性地位。

以上益政院官共有8人,与元好问所言的6人不符。王鹗在《汝南遗事》中所列的6位,不包括赵秉文和完颜奴申,这可能是由于益政院官前后有所调整,不止当时人所说的6位。这8位益政院官中,杨云翼和赵秉文是当时的文坛领袖,两人在金后期“代掌文柄”,当时合称“杨赵”[4](214)。完颜素兰、蒲察世达、裴满阿虎带[5](51)、完颜奴申[6](2523)均为女真进士出身,学识自高于一般的女真人,他们是女真人中的出众者。吕造本人为承安二年的词赋状元[11](587)。史公奕中大定二十八年进士后,“再中博学宏辞科,程文极典雅,遂无继之者。”[4](242)文学造诣亦超出伦辈。可见益政院中确实集中了金朝女真和汉族官员中的精英分子。 哀宗本人对益政院也非常重视,益政院官每日轮流以经史中“摘取英华、切于时政者”为哀宗进讲,但其内容“不必如经生分章析句,但知为国大纲足矣”[6](2423)。而哀宗对此也“酷好之”[5](51)。益政院官除了为每日为皇帝讲经论道之外,皇帝还“或以机事特赐访问”[5](51),且“间亦及民间事”[7](73)。与益政院官讨论朝廷内外的重要政事,因此三上次男先生说益政院是哀宗设立的重要顾问机构。杨云翼在一日讲书结束后,针对当时朝廷官员中“廷议之际多不尽言,顾望依违,浸以成俗”敷衍塞责、不肯直言国家利害的风气,向哀宗进言“人臣有事君之礼,有事君之义。”批评当时的官员“姑徇事君之虚礼,而不知事君之大义,国家何赖焉。”哀宗本人也很受警醒“上变色曰:‘非卿,朕不闻此言。’”并还曾因哀宗问及其“风痹”之病时,向哀宗“医谏”[6](2423~2424)。益政院官因为和皇帝每日接触,且双方关系比较亲近,因此在讨论朝廷政事上也敢于向皇帝直言不讳。这是益政院在本职的讲经论史之外,对朝廷中枢政治发挥影响力的表现。由于益政院这种重要的政治作用,元好问在为益政院官“选首”的杨云翼撰写神道碑时,称益政院“名为经筵,实内相也。”[8](卷18)说明了益政院在当时朝廷政治中的关键性地位。

以上益政院官共有8人,与元好问所言的6人不符。王鹗在《汝南遗事》中所列的6位,不包括赵秉文和完颜奴申,这可能是由于益政院官前后有所调整,不止当时人所说的6位。这8位益政院官中,杨云翼和赵秉文是当时的文坛领袖,两人在金后期“代掌文柄”,当时合称“杨赵”[4](214)。完颜素兰、蒲察世达、裴满阿虎带[5](51)、完颜奴申[6](2523)均为女真进士出身,学识自高于一般的女真人,他们是女真人中的出众者。吕造本人为承安二年的词赋状元[11](587)。史公奕中大定二十八年进士后,“再中博学宏辞科,程文极典雅,遂无继之者。”[4](242)文学造诣亦超出伦辈。可见益政院中确实集中了金朝女真和汉族官员中的精英分子。 哀宗本人对益政院也非常重视,益政院官每日轮流以经史中“摘取英华、切于时政者”为哀宗进讲,但其内容“不必如经生分章析句,但知为国大纲足矣”[6](2423)。而哀宗对此也“酷好之”[5](51)。益政院官除了为每日为皇帝讲经论道之外,皇帝还“或以机事特赐访问”[5](51),且“间亦及民间事”[7](73)。与益政院官讨论朝廷内外的重要政事,因此三上次男先生说益政院是哀宗设立的重要顾问机构。杨云翼在一日讲书结束后,针对当时朝廷官员中“廷议之际多不尽言,顾望依违,浸以成俗”敷衍塞责、不肯直言国家利害的风气,向哀宗进言“人臣有事君之礼,有事君之义。”批评当时的官员“姑徇事君之虚礼,而不知事君之大义,国家何赖焉。”哀宗本人也很受警醒“上变色曰:‘非卿,朕不闻此言。’”并还曾因哀宗问及其“风痹”之病时,向哀宗“医谏”[6](2423~2424)。益政院官因为和皇帝每日接触,且双方关系比较亲近,因此在讨论朝廷政事上也敢于向皇帝直言不讳。这是益政院在本职的讲经论史之外,对朝廷中枢政治发挥影响力的表现。由于益政院这种重要的政治作用,元好问在为益政院官“选首”的杨云翼撰写神道碑时,称益政院“名为经筵,实内相也。”[8](卷18)说明了益政院在当时朝廷政治中的关键性地位。