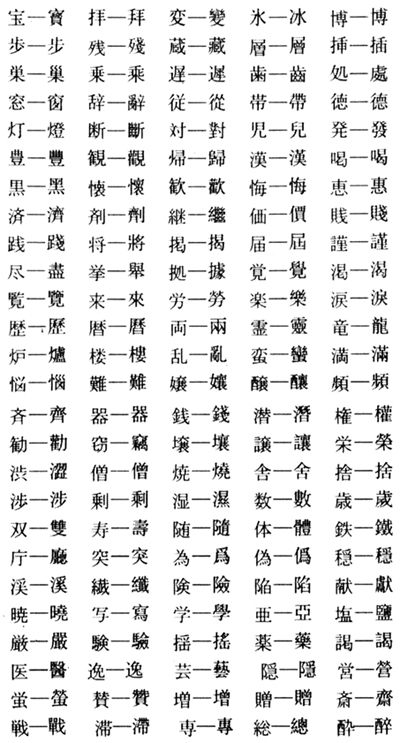

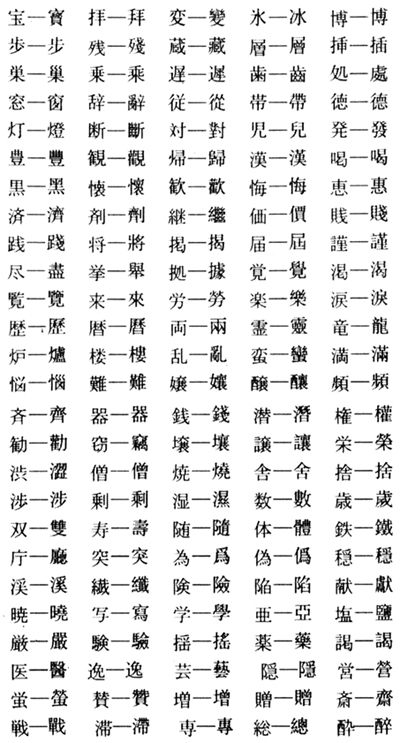

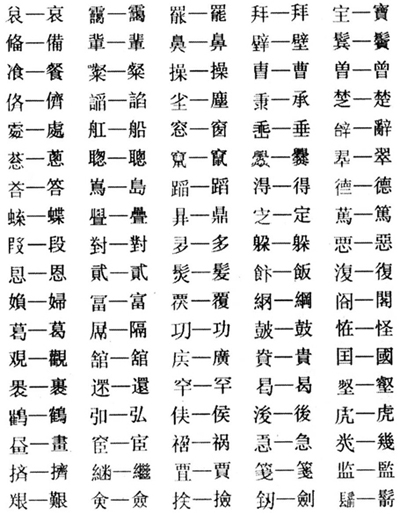

从汉字文化圈探讨“俗字”定义,见仁见智,各有差异。在韩国,①池锡永《字典释要》凡例:“俗字之不载于字典者,书于原画之末,而匡注韩华日。音则依谐声法而定之,如畓、岾、倸、锦、辻、鰯之类。字载于字典而原注外别有俗义之惯行者,尾行匡注,如頉、倴、俵之类。”[1]5崔南善《新字典》,书后附有“朝鲜俗字部”、“日本俗字部”、“新字新义部”,其“俗字”乃“新造字”之谓,与《字典释要》同。[2]56-59鲇贝房之进《俗字考》,对俗字、俗训字、②俗音字③详加考述,自成体系。[3]1-343其“俗字”即“国字”、“固有汉字”、“新造字”,指不见于汉语辞书之字,其中包括一些韩国创制的简俗字。 在我国,“所谓俗字,是区别于正字而言的一种通俗字体”。[4]1其概念与韩国的上述“俗字”内涵不尽一致。我国“俗字”概念,在韩国大致相当于“半字”、“略字”,实际上就是与正字相对的“异体字”。[5]笔者以为,“俗字”可以取其广义,包括相对于正字而言的异体俗字,也包括没有对应正字的新造字;在韩国亦即包括韩国异体字,也包括韩国“固有汉字”。 本文选取1440年朝鲜官刻本《樊川文集夹注》、[6]1803年高丽坊刻本《九云梦》、[7]1771年耽罗写本《漂海录》[8]为基础语料,全面调查其中的2000多个异体俗字,同时结合《韩国俗字谱》[9]《朝鲜时代汉语教科书丛刊续编》[10]相关材料及学界前期成果,从传承俗字和变异俗字视角,揭示俗字在韩国的传承与变异轨迹。 二、传承俗字 从某种意义上说,域外汉籍发展史,乃是汉字发展史,俗字变迁史。纵观域外汉籍之金石、写本、刻本,其异体俗字之多且与汉语俗字之近似,乃为不容置疑之客观事实。日本现行俗字在汉唐典籍中大都能找到原型,尽管与首见字源未必有直接关联。[11]117-165韩国俗字亦不例外,大多数不出汉代以来近代俗字范围。因此,将域外俗字与中土俗字比较、域外不同地区俗字相互对照,则可发现共时传播与历时变迁的诸多关联,昭示历史上汉字圈之“国际俗字”景观。 从汉字史特别是汉字域外传播史视角,探求俗字在韩国的传播轨迹,是一项繁重复杂的工作。它可以从传承的阶段、载体、途径、方式等不同角度做专题探讨,也可以从汉字圈层面进行宏观或微观的多维考察。从本调查所引资料可知,韩国汉籍文献蕴含着丰富的俗字语料,涉及历史上的汉语俗字不胜枚举,其中包括我国现行简化字中的俗体字,日本《常用汉字表》中的简俗字,更多的是见于汉唐以来碑刻、版刻、写本中的异写字和异构字。可以说,古代汉字文化圈很大程度上就是一个俗字传播圈,很多俗字由中土传播域外,进而形成一个国际通用俗字群。 (一)见于现行汉字中的传承俗字 1.中国简化字。古代文物典籍和辞书特别是宋元以来刊本,乃是现行汉语简化字的重要来源。在韩国文献中,亦随处可见中国简化字的历史踪影。例如: 爱—愛④ 称—稱 处—處 辞—辭 恶—惡 访—訪 还—還 号—號 会—會 纪—紀 坚—堅 间—間 俭—儉 剑—劍 将—將 尽—盡 旧—舊 举—舉 脍—膾 蓝—藍 乐—樂 礼—禮 怜—憐 脸—臉 殓—殮 恋—戀 灵—靈 刘—劉 搂—摟 庐—盧 缕—縷 麦—麥 门—門 闷—悶 梦—夢 庙—廟 悯—憫 脑—腦 闹—閙 弃—棄 迁—遷 荣—榮 润—潤 杀—殺 声—聲 师—師 实—實 枢—樞 属—屬 双—雙 薮—藪 岁—歲 坛—壇 体—體 弯—彎 湾—灣 万—萬 闻—聞 稳—穩 问—問 狭—狹 闲—閑 险—險 显—顯 谢—謝 养—養 义—義 议—議 营—營 应—應 妪—嫗 脏—臟 斋—齋 争—爭 郑—鄭 众—眾 庄—莊 2.日本常用汉字。2010年改定的日本《常用汉字表》,收录2136个整理汉字,其中的日式简体字大多传承汉语俗字。从本调查可知,以下简俗字不仅出现于日本《常用汉字表》,而且也见诸韩国历代汉籍。例如:

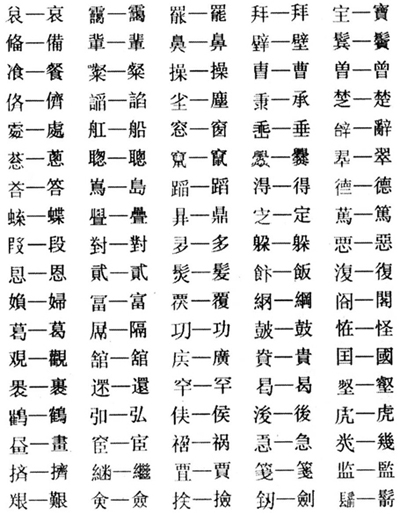

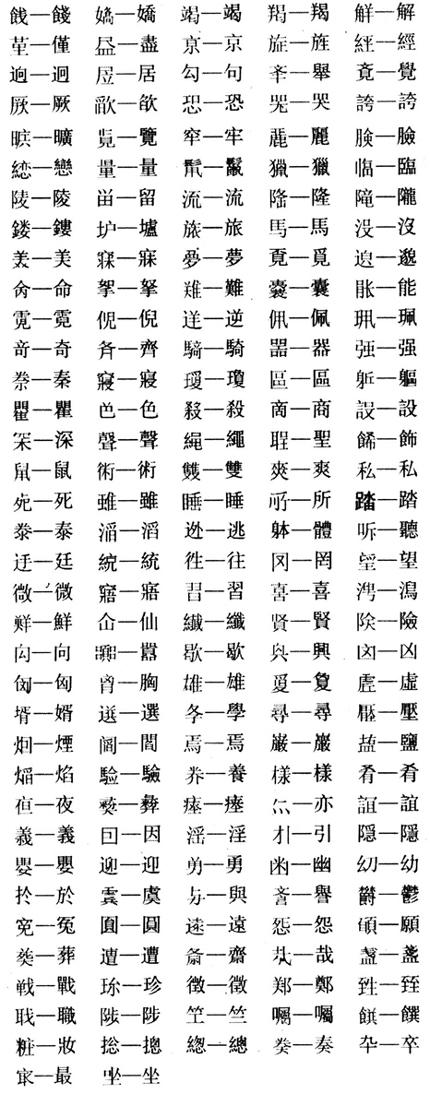

(二)其他传承俗字 在所选三种文献获取的2000多个俗体字样中,除中国、日本现行用字以外,大量的是中国历史上出现的异体俗字。这些俗字的变异规律,也不超出汉语俗字的类型之外,诸如部件改换、结构移位、书写变易、符号替代、全体创造、增繁、简省、类化等。[4]44-121以下是代表性传承俗字,增加饰笔及下文涉及的俗字不在此列。

(三)关于韩日俗字

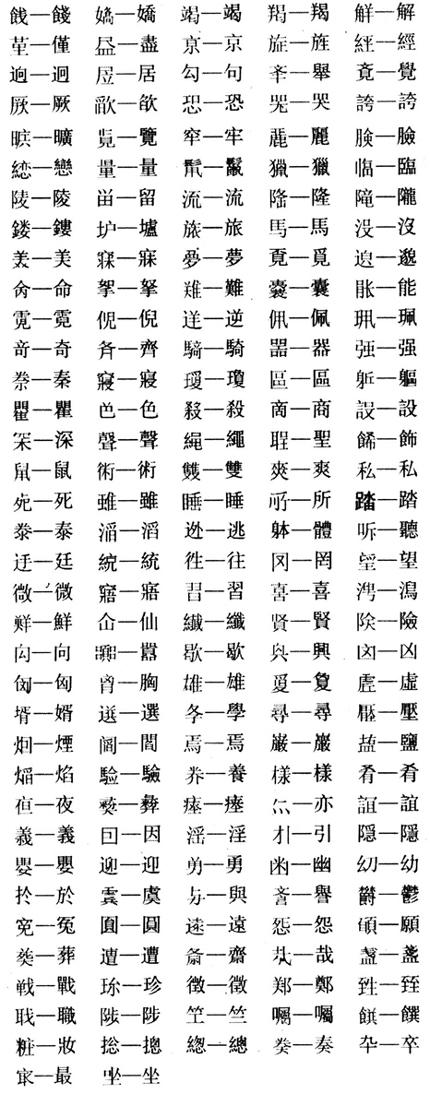

(二)其他传承俗字 在所选三种文献获取的2000多个俗体字样中,除中国、日本现行用字以外,大量的是中国历史上出现的异体俗字。这些俗字的变异规律,也不超出汉语俗字的类型之外,诸如部件改换、结构移位、书写变易、符号替代、全体创造、增繁、简省、类化等。[4]44-121以下是代表性传承俗字,增加饰笔及下文涉及的俗字不在此列。

(二)其他传承俗字 在所选三种文献获取的2000多个俗体字样中,除中国、日本现行用字以外,大量的是中国历史上出现的异体俗字。这些俗字的变异规律,也不超出汉语俗字的类型之外,诸如部件改换、结构移位、书写变易、符号替代、全体创造、增繁、简省、类化等。[4]44-121以下是代表性传承俗字,增加饰笔及下文涉及的俗字不在此列。

(三)关于韩日俗字

(三)关于韩日俗字