云南省图书馆机构用户,欢迎您!

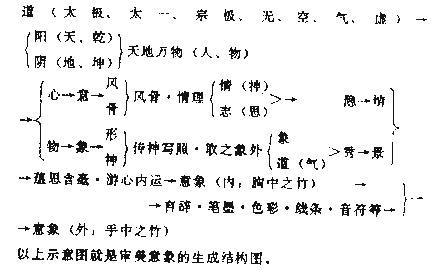

读解之一:情景双收,更从何处分析? 情与景的统一,乃是审美意象的最基本的结构。审美意象是情景交融契合的产物。在审美意象这一完整的结构系统里,情中有景,景中有情,情与景两者是不可分割的,恰如王夫之所语:“情景双收,更从何处分析?”〔1〕再者,审美意象作为一个有机整体的结构, 自有血脉流通其间。如果我们象以手术刀解剖人体一般解剖它,势必是鲜血淋漓,其惨状不堪目睹。但是,正如不解剖人体就不能认识人体的结构,就不能治好病人一样,审美意象作为一个既在的客体,我们若要全面认识它,就必须借助于还原论对它追本溯源,对其内在结构作深层分析。这样,我们可以把艺术品中的审美意象分为内外两个部分。所谓内,就是指艺术家胸中的意象。所谓外,就是指言辞、笔墨、音符、线条等具有形式规定属性的实体。就内外两者结合而言,那就是艺术家内在胸中的意象借助于言辞、笔墨、音符等物质性的媒介而成为外在的显现——作为艺术作品本体的意象。由艺术家胸中的意象,又可分析出艺术家在“游心内运”的意象构造过程中所呈现出的心灵律动。从这心灵的韵律里,可见出外在的景与内在的情完美无隙的交融。而此情,乃是具有“隐”之品性、对意(以情为主,统一思理)的进一步分析和规定;此景,乃是具有“秀”之品性、对象(以形写神,以象显道)的进一步分析和规定。心(意)与物(象),既然同为天地之万物,依照中国古典哲学的世界发生论和宇宙万物本体论看,无疑都是由阴(地、坤)阳(天、乾)两极的交感化合相摩相荡所生。而阴阳两极则由气所化,气得之于道。道乃是宇宙万物与生命的终极本体。可见,如果细细分析审美意象的深层结构,正是层层相扣、环环相套的。只要缺少其中的一节链条,我们就不能全面认识它。不过这里必须强调,对审美意象的这种还原论的结构分析法,仅仅是一种认识,而不是一种思想。 读解之二:言志与缘情,归于意之隐 《尚书·尧典》始见言志说。尔后,言志说在先秦成为普遍。《左传》、《论语》、《庄子》、《孟子》、《荀子》等都涉及言志说。所谓志,从具体语境上看,主要是指思想(理),具体的即为儒家的政治理想(庄子之志,也指一种抽象的思理)。自荀子始,很多论者已看到情与志具有内在的统一性,并逐渐把情与志连缀成一个词,铸成情志这一概念。如陆机有“颐情志于典坟”之说;挚虞有“夫诗虽以情志为本,而以成声为节”之说;范晔有“常谓情志所托,故当以意为主”之说;刘勰在《文心雕龙》中,也多以情与志对举见义,一方面从言志美刺的角度出发,指出诗有顺美匡恶的作用,另一方面又从发愤抒情的角度出发,指出诗有吟咏情性的特点。刘勰所说的情,可归入感性范畴。《文心雕龙》中所用的五情、七情、情性、情趣、情韵、情源诸词,大体上都属于情这个概念。刘勰所言的志,可归入理性范畴,相当于我们所说的思想。《体性篇》有云:“情动而言形,理发而文见。”可见此意。情与志(理),作为艺术家内在心灵整体的两个不同侧面,不仅是互补的,而且本质上是统一的。因此,在实际的审美意象创造中,往往是情中有理,理中有情。情与志(理)的有机统一,乃是审美意象的意的基本结构。刘勰《文心雕龙·风骨篇》有风骨这一概念。对这一概念内涵的界定,学术界颇有争议。这儿采纳宗白华等人的看法,即认为风骨是对意象之意的进一步规定:它一方面有情的因素(表现为风);另一方面有理的因素(表现为骨)。刘勰云:“怊怅述情,必始乎风”、“情之含风,犹形之包气”、“深乎风者,述情必显”。可见出风的主要内涵为情。刘勰云:“沉吟铺辞,莫先乎骨”、“练于骨者,析辞必精”。可见骨讲的主要是文辞问题,是指文辞的事义结构,属于意中的理义之旨(清人施补华在《岘佣说诗》中言:“朴实之理以为骨。”当为刘勰之意的引申)。但是,情并不等于风,须把情充分表达出来,方可谓有风;骨也并不等于理,须把文辞的事义结构表达出来,才可谓有骨。而且刘勰合言风骨。又可见出风与骨具有内在的统一性。可见,风骨说,也是对意象之意的内在结构的进一步分析和规定。 刘勰《文心雕龙·隐秀篇》有隐这个概念。所谓隐,宋代张戒在《岁寒堂诗话》里引刘勰之语云:“情在词外曰隐。”可见隐乃是对意之特性的一种规定。“情在词外”,就是指意应具有蕴籍的品性。刘勰所云:“夫隐之为体,义生文外”、“隐者,不可明见也。”正是此意。然而刘勰又云:“隐也者,文外之重旨也。”“隐以复意为工。”则又指明意应具有多义复杂丰富的品性。这一点,恰如唐人所论“两重意已上,皆文外之旨”(释皎然语)、“片言可以明百意”(刘禹锡语)。唐宋以后,直接言隐者已不多见,但时人所言“言有尽而意无穷”等等,无不与刘勰所言的隐的内涵暗合,都是对意象之意的特性的一种分析和规定。我们强调意象之意必须以隐为尚,但隐不能流于深奥晦涩。正如刘勰言隐之时所补充:“或是晦塞为深,虽奥非隐。”清人王寿昌在《小清华园诗谈》中倡:“曲勿伤意。”也为此意。

读解之一:情景双收,更从何处分析? 情与景的统一,乃是审美意象的最基本的结构。审美意象是情景交融契合的产物。在审美意象这一完整的结构系统里,情中有景,景中有情,情与景两者是不可分割的,恰如王夫之所语:“情景双收,更从何处分析?”〔1〕再者,审美意象作为一个有机整体的结构, 自有血脉流通其间。如果我们象以手术刀解剖人体一般解剖它,势必是鲜血淋漓,其惨状不堪目睹。但是,正如不解剖人体就不能认识人体的结构,就不能治好病人一样,审美意象作为一个既在的客体,我们若要全面认识它,就必须借助于还原论对它追本溯源,对其内在结构作深层分析。这样,我们可以把艺术品中的审美意象分为内外两个部分。所谓内,就是指艺术家胸中的意象。所谓外,就是指言辞、笔墨、音符、线条等具有形式规定属性的实体。就内外两者结合而言,那就是艺术家内在胸中的意象借助于言辞、笔墨、音符等物质性的媒介而成为外在的显现——作为艺术作品本体的意象。由艺术家胸中的意象,又可分析出艺术家在“游心内运”的意象构造过程中所呈现出的心灵律动。从这心灵的韵律里,可见出外在的景与内在的情完美无隙的交融。而此情,乃是具有“隐”之品性、对意(以情为主,统一思理)的进一步分析和规定;此景,乃是具有“秀”之品性、对象(以形写神,以象显道)的进一步分析和规定。心(意)与物(象),既然同为天地之万物,依照中国古典哲学的世界发生论和宇宙万物本体论看,无疑都是由阴(地、坤)阳(天、乾)两极的交感化合相摩相荡所生。而阴阳两极则由气所化,气得之于道。道乃是宇宙万物与生命的终极本体。可见,如果细细分析审美意象的深层结构,正是层层相扣、环环相套的。只要缺少其中的一节链条,我们就不能全面认识它。不过这里必须强调,对审美意象的这种还原论的结构分析法,仅仅是一种认识,而不是一种思想。 读解之二:言志与缘情,归于意之隐 《尚书·尧典》始见言志说。尔后,言志说在先秦成为普遍。《左传》、《论语》、《庄子》、《孟子》、《荀子》等都涉及言志说。所谓志,从具体语境上看,主要是指思想(理),具体的即为儒家的政治理想(庄子之志,也指一种抽象的思理)。自荀子始,很多论者已看到情与志具有内在的统一性,并逐渐把情与志连缀成一个词,铸成情志这一概念。如陆机有“颐情志于典坟”之说;挚虞有“夫诗虽以情志为本,而以成声为节”之说;范晔有“常谓情志所托,故当以意为主”之说;刘勰在《文心雕龙》中,也多以情与志对举见义,一方面从言志美刺的角度出发,指出诗有顺美匡恶的作用,另一方面又从发愤抒情的角度出发,指出诗有吟咏情性的特点。刘勰所说的情,可归入感性范畴。《文心雕龙》中所用的五情、七情、情性、情趣、情韵、情源诸词,大体上都属于情这个概念。刘勰所言的志,可归入理性范畴,相当于我们所说的思想。《体性篇》有云:“情动而言形,理发而文见。”可见此意。情与志(理),作为艺术家内在心灵整体的两个不同侧面,不仅是互补的,而且本质上是统一的。因此,在实际的审美意象创造中,往往是情中有理,理中有情。情与志(理)的有机统一,乃是审美意象的意的基本结构。刘勰《文心雕龙·风骨篇》有风骨这一概念。对这一概念内涵的界定,学术界颇有争议。这儿采纳宗白华等人的看法,即认为风骨是对意象之意的进一步规定:它一方面有情的因素(表现为风);另一方面有理的因素(表现为骨)。刘勰云:“怊怅述情,必始乎风”、“情之含风,犹形之包气”、“深乎风者,述情必显”。可见出风的主要内涵为情。刘勰云:“沉吟铺辞,莫先乎骨”、“练于骨者,析辞必精”。可见骨讲的主要是文辞问题,是指文辞的事义结构,属于意中的理义之旨(清人施补华在《岘佣说诗》中言:“朴实之理以为骨。”当为刘勰之意的引申)。但是,情并不等于风,须把情充分表达出来,方可谓有风;骨也并不等于理,须把文辞的事义结构表达出来,才可谓有骨。而且刘勰合言风骨。又可见出风与骨具有内在的统一性。可见,风骨说,也是对意象之意的内在结构的进一步分析和规定。 刘勰《文心雕龙·隐秀篇》有隐这个概念。所谓隐,宋代张戒在《岁寒堂诗话》里引刘勰之语云:“情在词外曰隐。”可见隐乃是对意之特性的一种规定。“情在词外”,就是指意应具有蕴籍的品性。刘勰所云:“夫隐之为体,义生文外”、“隐者,不可明见也。”正是此意。然而刘勰又云:“隐也者,文外之重旨也。”“隐以复意为工。”则又指明意应具有多义复杂丰富的品性。这一点,恰如唐人所论“两重意已上,皆文外之旨”(释皎然语)、“片言可以明百意”(刘禹锡语)。唐宋以后,直接言隐者已不多见,但时人所言“言有尽而意无穷”等等,无不与刘勰所言的隐的内涵暗合,都是对意象之意的特性的一种分析和规定。我们强调意象之意必须以隐为尚,但隐不能流于深奥晦涩。正如刘勰言隐之时所补充:“或是晦塞为深,虽奥非隐。”清人王寿昌在《小清华园诗谈》中倡:“曲勿伤意。”也为此意。