云南省图书馆机构用户,欢迎您!

课程政策从来都不是静止的,政策的文本形态仅仅呈现了政策的初始意图,但实际的课程政策是在课程行动中伴随着政策主体与政策情境的变迁而不断变更并被重新建构的。本研究聚焦于课程政策动态生成的属性,从政策空间转移和政策主体情境化认知两个层面探讨了课程政策在实践中生成与演进的机制,并提出未来的课程政策研究要更加关注“行动的政策”,不断拓展课程政策研究的空间,重构课程政策与课程实践的关系。

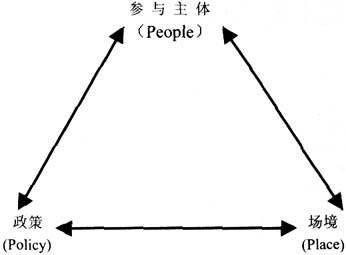

图1 从“文本的政策”到“行动的政策” 一方面,“行动的政策”要经历从中央到地方、学校乃至课堂等不同政策空间的变迁,从而实现政策的改造与再建构;另一方面,不同政策参与主体对于政策的情境化的认知与理解,也促使政策在现实中不断生成与演化。 一、从“文本的政策”到“行动的政策”:场域变迁中课程政策的生成 从“文本的政策”到“行动的政策”首先意味着政策空间的转移,空间的转移不仅意味着政策发生与传递的物理空间的变化,还意味着政策属性及其运作方式的变迁。 1.场域变迁带来的政策变更性 传统观点认为,课程政策一经制定便确立下来,便与课程政策的实施进行严格区分,前者旨在确立政策的文本或达成政策共识,后者则是对政策文本的精确执行和达成预期的目标。然而,现实情况是,实践中课程政策并不是一成不变的,课程政策执行也不见得能够忠实地还原政策设计或达成预期目标。因此,在传统的忠实取向(fidelity perspective)的课程实施观基础上,课程实施的相互调适观(mutual adoption)、缔造观(curriculum enactment)和后现代取向,逐渐成为人们广泛认可的观点。正如米切尔·黑尧所说的,“政策制定出来并不意味着有关的需要已经在政策中确定下来,在政策过程的执行环节,而不是在决策环节,政策经常继续演进”。[3]也就是说,课程政策并不是静止不变的文本,当政策在不同地区、学校乃至课堂中流转,依据特定的场境需求发生变化,这个过程就是政策进行自主调适与情境化建构的过程,是政策情境变迁带来的课程政策的再度开发。从这个意义上而言,课程政策是一种同时包含了政策意图声明和政策行动的结合体,“在实践中对具体政策的再修订、再解释的过程意味着政策制定并不因为法定文本的出台而终结”。[4]

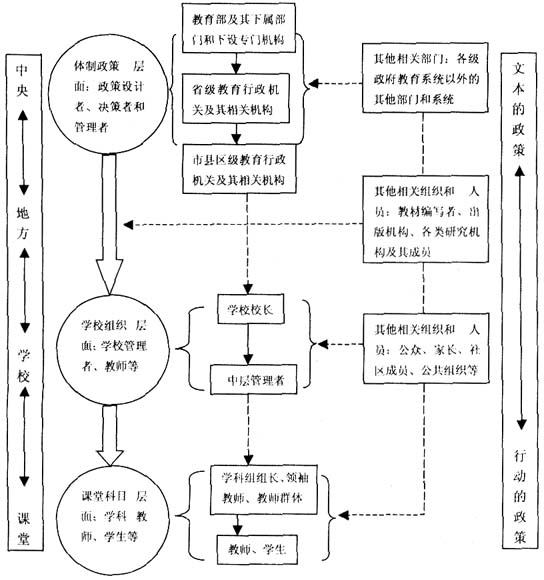

图1 从“文本的政策”到“行动的政策” 一方面,“行动的政策”要经历从中央到地方、学校乃至课堂等不同政策空间的变迁,从而实现政策的改造与再建构;另一方面,不同政策参与主体对于政策的情境化的认知与理解,也促使政策在现实中不断生成与演化。 一、从“文本的政策”到“行动的政策”:场域变迁中课程政策的生成 从“文本的政策”到“行动的政策”首先意味着政策空间的转移,空间的转移不仅意味着政策发生与传递的物理空间的变化,还意味着政策属性及其运作方式的变迁。 1.场域变迁带来的政策变更性 传统观点认为,课程政策一经制定便确立下来,便与课程政策的实施进行严格区分,前者旨在确立政策的文本或达成政策共识,后者则是对政策文本的精确执行和达成预期的目标。然而,现实情况是,实践中课程政策并不是一成不变的,课程政策执行也不见得能够忠实地还原政策设计或达成预期目标。因此,在传统的忠实取向(fidelity perspective)的课程实施观基础上,课程实施的相互调适观(mutual adoption)、缔造观(curriculum enactment)和后现代取向,逐渐成为人们广泛认可的观点。正如米切尔·黑尧所说的,“政策制定出来并不意味着有关的需要已经在政策中确定下来,在政策过程的执行环节,而不是在决策环节,政策经常继续演进”。[3]也就是说,课程政策并不是静止不变的文本,当政策在不同地区、学校乃至课堂中流转,依据特定的场境需求发生变化,这个过程就是政策进行自主调适与情境化建构的过程,是政策情境变迁带来的课程政策的再度开发。从这个意义上而言,课程政策是一种同时包含了政策意图声明和政策行动的结合体,“在实践中对具体政策的再修订、再解释的过程意味着政策制定并不因为法定文本的出台而终结”。[4]  图2 课程政策的行动空间 从图2可以看到,课程政策的实践空间是不断变迁的。以往我们将政策实践的重点放在体制政策层面,关注的是中央和地方的教育行政机构、政策制定者或管理者通过行政手段对政策的落实,这个过程更多地强调文本政策如何强制性地转化为政策行动,假定政策在任何空间和时间都是同一的,都可以得到同等的落实。然而,现代的课程政策研究却更多地关注变更中的政策。因为,随着课程政策实践空间的变更,行动中的政策会直接面对不同的政策情境,受制于政策发生所在区域、组织或课堂现实的课程问题、当时的资源与条件、组织关系及其文化,以及相应教育、经济与政治制度条件的干扰。行动中的政策会依据政策发生的具体情境,对文本政策进行适应性调整,以满足政策行动具体空间的现实需求与可能。从这个意义上而言,课程政策从来都不是静止的,而是在行动中不断变更而被重新建构的。课程政策不仅是课程行动的准则或指引,也同时是课程行动的建构结果。 2.场域变迁带来的政策具体化 特定的课程政策总是期望对课程实践产生影响,并最终带来学校课程或课堂教学中的相应变化。进入实践领域的课程政策不可能像文本政策那样是真空中的政策,随着政策空间进入到越来越微观的学校和课堂层面,行动的政策就不再是可以通过统一控制和设计来实现的政策了,而必须是依托现实情境对政策进行具体改造的结果。正如琳达所说,“实际在学校和课堂中运行的政策更多地同其所依托的具体情境中所运作的知识、信念、资源、组织、氛围和动机相互关联,而不是同文本政策所最初表现的政策制定者的意图相关”。[5]因此,要解决切实的课程问题,对实践产生具体的影响,政策实践活动必然要同政策的具体化和本地化改造同时进行。 克莱因(M.Frances Klein)在古德莱德等人的研究基础上,曾经提出课程决策的二维框架。这个框架按照课程决策同学生的亲疏关系区分了七个不同层面的课程决策水平,并依据课程要素提出了九个方面的课程决策对象,具体框架见图3。

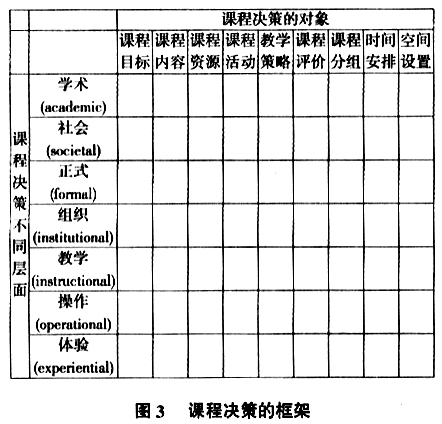

图2 课程政策的行动空间 从图2可以看到,课程政策的实践空间是不断变迁的。以往我们将政策实践的重点放在体制政策层面,关注的是中央和地方的教育行政机构、政策制定者或管理者通过行政手段对政策的落实,这个过程更多地强调文本政策如何强制性地转化为政策行动,假定政策在任何空间和时间都是同一的,都可以得到同等的落实。然而,现代的课程政策研究却更多地关注变更中的政策。因为,随着课程政策实践空间的变更,行动中的政策会直接面对不同的政策情境,受制于政策发生所在区域、组织或课堂现实的课程问题、当时的资源与条件、组织关系及其文化,以及相应教育、经济与政治制度条件的干扰。行动中的政策会依据政策发生的具体情境,对文本政策进行适应性调整,以满足政策行动具体空间的现实需求与可能。从这个意义上而言,课程政策从来都不是静止的,而是在行动中不断变更而被重新建构的。课程政策不仅是课程行动的准则或指引,也同时是课程行动的建构结果。 2.场域变迁带来的政策具体化 特定的课程政策总是期望对课程实践产生影响,并最终带来学校课程或课堂教学中的相应变化。进入实践领域的课程政策不可能像文本政策那样是真空中的政策,随着政策空间进入到越来越微观的学校和课堂层面,行动的政策就不再是可以通过统一控制和设计来实现的政策了,而必须是依托现实情境对政策进行具体改造的结果。正如琳达所说,“实际在学校和课堂中运行的政策更多地同其所依托的具体情境中所运作的知识、信念、资源、组织、氛围和动机相互关联,而不是同文本政策所最初表现的政策制定者的意图相关”。[5]因此,要解决切实的课程问题,对实践产生具体的影响,政策实践活动必然要同政策的具体化和本地化改造同时进行。 克莱因(M.Frances Klein)在古德莱德等人的研究基础上,曾经提出课程决策的二维框架。这个框架按照课程决策同学生的亲疏关系区分了七个不同层面的课程决策水平,并依据课程要素提出了九个方面的课程决策对象,具体框架见图3。  在这七个层次中,学术层面、社会层面和正式层面的课程决策是我们通常所说的体制政策层面的课程决策,主要包括学者和专家、社会组织与机构,以及从国家到地方的教育行政机构提出的有关学校课程的决定,这些层次的课程决策直接决定了一个国家或地区的相对统一的课程行动规范与准则。接下来,组织层面的课程决策就是我们所说的学校组织层面,指的是具体某一所学校的管理者和教师群体关于学校课程的各方面决策。最后三个层次的课程决策关系到同学生紧密相关的课堂科目层面。其中教学层面的课程决策指的是具体学科教师有关课程设计和实施方面的决定,这种决策直接决定课程实践的水平。操作层面的课程决策是在实际课程运作的过程中,基于师生互动所进行的生成性课程设计,这种课程决策是基于现场的、随机应变的课程决策,是在具体的教学过程中形成的。体验层次的课程决策是由学生所决定的,学生在课堂中并不是被动的接受者,他们依据自己的判断决定多大程度上参与和投入课程,影响运作中的课程,影响教师,并最终改变课堂教学的形态与效果。在这个层面上,学生对课程的自主建构从根本上决定了他们能够体验到的课程以及最终能够产生教育教学效果的课程。

在这七个层次中,学术层面、社会层面和正式层面的课程决策是我们通常所说的体制政策层面的课程决策,主要包括学者和专家、社会组织与机构,以及从国家到地方的教育行政机构提出的有关学校课程的决定,这些层次的课程决策直接决定了一个国家或地区的相对统一的课程行动规范与准则。接下来,组织层面的课程决策就是我们所说的学校组织层面,指的是具体某一所学校的管理者和教师群体关于学校课程的各方面决策。最后三个层次的课程决策关系到同学生紧密相关的课堂科目层面。其中教学层面的课程决策指的是具体学科教师有关课程设计和实施方面的决定,这种决策直接决定课程实践的水平。操作层面的课程决策是在实际课程运作的过程中,基于师生互动所进行的生成性课程设计,这种课程决策是基于现场的、随机应变的课程决策,是在具体的教学过程中形成的。体验层次的课程决策是由学生所决定的,学生在课堂中并不是被动的接受者,他们依据自己的判断决定多大程度上参与和投入课程,影响运作中的课程,影响教师,并最终改变课堂教学的形态与效果。在这个层面上,学生对课程的自主建构从根本上决定了他们能够体验到的课程以及最终能够产生教育教学效果的课程。