云南省图书馆机构用户,欢迎您!

两晋南北朝时代的梵汉对音材料揭示了汉语上古音向中古音转变的一系列特点:声母、介音、韵尾已经初步形成了《切韵》所反映的中古语音系统的格局,主元音除了数量逐渐增加以外,也显示了汉语元音音位系统的链式变化,与隋唐音衔接起来了。

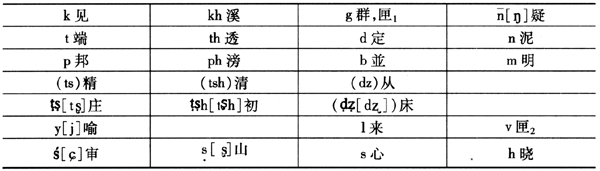

这个声母表中,没有“非敷奉微”和“知彻澄娘”这两组音,正符合钱大昕所谓古无轻唇音和古无舌上音的上古声母观;也没有“日”母,符合章太炎“娘日归泥”的上古声母观。此外,也没有“章”组即“照3”组声母。

这个声母表中,没有“非敷奉微”和“知彻澄娘”这两组音,正符合钱大昕所谓古无轻唇音和古无舌上音的上古声母观;也没有“日”母,符合章太炎“娘日归泥”的上古声母观。此外,也没有“章”组即“照3”组声母。  “舌上音”组声母、“日”母和“章”组声母的产生,标志着上古声母系统开始向中古声母系统转化。这一变化为后来北方十六国时代和北朝时代的声母系统所继承,也为后来东晋和南朝的声母系统所继承,一直传到隋唐而没有变化。 但是,“泥”母和“娘”母西晋时并没有分开。十六国时代,昙无谶译《大般涅槃经》卷八佛论字本一节,将梵文

“舌上音”组声母、“日”母和“章”组声母的产生,标志着上古声母系统开始向中古声母系统转化。这一变化为后来北方十六国时代和北朝时代的声母系统所继承,也为后来东晋和南朝的声母系统所继承,一直传到隋唐而没有变化。 但是,“泥”母和“娘”母西晋时并没有分开。十六国时代,昙无谶译《大般涅槃经》卷八佛论字本一节,将梵文 译为拏,以区别于na那,可见两纽已经有了分别。但是鸠摩罗什对音中两母不甚分别。似乎这两个声纽的分化还在进行之中。到北朝时,“泥”“娘”两母大体分开了。而在南方,东晋时“泥”“娘”两母已经分开了。在“泥”“娘”分纽这一点上,南方的变化领先于北方。 来母的读音,在早先的音韵学界一直认为就是l-。但是从后汉三国时代起,来母字兼译梵语的l、r,西晋如此,十六国时代如此,北朝也如此;南方的东晋如此,南朝梁也如此。这就让人踌躇,来母到底是l还是r。一种看法是汉语没有r声母,拿来母对r是近音替代。另一种看法是汉语上古音有r声母,李方桂、邢公畹认为上古

译为拏,以区别于na那,可见两纽已经有了分别。但是鸠摩罗什对音中两母不甚分别。似乎这两个声纽的分化还在进行之中。到北朝时,“泥”“娘”两母大体分开了。而在南方,东晋时“泥”“娘”两母已经分开了。在“泥”“娘”分纽这一点上,南方的变化领先于北方。 来母的读音,在早先的音韵学界一直认为就是l-。但是从后汉三国时代起,来母字兼译梵语的l、r,西晋如此,十六国时代如此,北朝也如此;南方的东晋如此,南朝梁也如此。这就让人踌躇,来母到底是l还是r。一种看法是汉语没有r声母,拿来母对r是近音替代。另一种看法是汉语上古音有r声母,李方桂、邢公畹认为上古 是r,包拟古、郑张尚芳认为上古来纽是r。假定来纽上古是r,那么后汉以下来纽译r是它的本音,译l倒是近音替代了。从后汉以下,译梵语

是r,包拟古、郑张尚芳认为上古来纽是r。假定来纽上古是r,那么后汉以下来纽译r是它的本音,译l倒是近音替代了。从后汉以下,译梵语 组辅音的,常常混有来母字,r的卷舌音色容易解释这一现象。但是,看来来母在南北朝时正在向l转变。在鸠摩罗什所译的《大智度论》卷四十八佛说四十二根本字,以“罗”字译ra(罗阇rajas秦言垢),以“逻”字译la(逻求laghu秦言轻)。相比之下,“罗”字较为常用。所以我们认为在鸠摩罗什那里,来纽似乎更倾向于r。在昙无谶所译《大般涅槃经》卷八佛论字本一节中,梵文ra译“啰”,la译“罗”。“罗”字比“啰”字常用得多。我们知道,六朝以下经师译经时常常用加口字旁来表示不常有的音,全真《悉昙次第》这样为啰字注音:“罗字上声兼弹舌呼之。”谢灵运在描述这个啰字时说:“此音旧反‘荷罗’,今谓‘来家’反。”所谓“荷罗反”,只是帮助那些不会发“弹舌”音的人学习发此音的权宜说法。到唐代玄奘译音也是如此。可以知悉南朝以下来纽清清楚楚地是l而不是r了。然则十六国时期正是来纽音值转变的关键时期。

组辅音的,常常混有来母字,r的卷舌音色容易解释这一现象。但是,看来来母在南北朝时正在向l转变。在鸠摩罗什所译的《大智度论》卷四十八佛说四十二根本字,以“罗”字译ra(罗阇rajas秦言垢),以“逻”字译la(逻求laghu秦言轻)。相比之下,“罗”字较为常用。所以我们认为在鸠摩罗什那里,来纽似乎更倾向于r。在昙无谶所译《大般涅槃经》卷八佛论字本一节中,梵文ra译“啰”,la译“罗”。“罗”字比“啰”字常用得多。我们知道,六朝以下经师译经时常常用加口字旁来表示不常有的音,全真《悉昙次第》这样为啰字注音:“罗字上声兼弹舌呼之。”谢灵运在描述这个啰字时说:“此音旧反‘荷罗’,今谓‘来家’反。”所谓“荷罗反”,只是帮助那些不会发“弹舌”音的人学习发此音的权宜说法。到唐代玄奘译音也是如此。可以知悉南朝以下来纽清清楚楚地是l而不是r了。然则十六国时期正是来纽音值转变的关键时期。