云南省图书馆机构用户,欢迎您!

蒙古语族语言与突厥语族语言中具有构词功能的元音交替现象,元音交替而构成的词不是借词,而是蒙古语族语言和突厥语族语言的同源词。

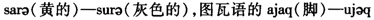

~ujuq(袜子),维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、乌孜别克语的tajaq(拐棍、棍棒)—tujaq(蹄)等。 尽管大部分学者分不清蒙古语中存在的元音交替现象与元音对应现象,但有些学者已明确提出蒙古语元音交替具有构词功能。①我们还没有看到探讨突厥语元音交替现象构词功能问题的论著。 在蒙古语族语言和突厥语族语言中词根居于词首,表示原词最初核心意义。词根是词义和词形的结合,因此在分析、辨别、确定同源词根时必须注意其语音的相似点和语义的深层关联。因为元音交替形成的同源词根专指意义是直接、具体、明显的,但这些同源词根的概指意义是间接、普遍而模糊的。我们可以根据同源词根所表达的专指意义去进一步探究、推定同源词根概指意义。即,我们认为可以使用元音交替分析法,辨别出蒙古语族语言和突厥语族语言中存在的部分同源词。

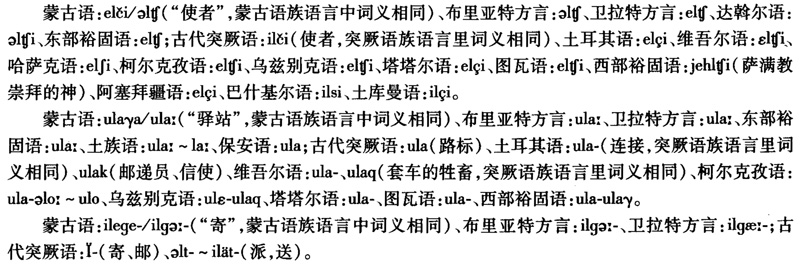

~ujuq(袜子),维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语、乌孜别克语的tajaq(拐棍、棍棒)—tujaq(蹄)等。 尽管大部分学者分不清蒙古语中存在的元音交替现象与元音对应现象,但有些学者已明确提出蒙古语元音交替具有构词功能。①我们还没有看到探讨突厥语元音交替现象构词功能问题的论著。 在蒙古语族语言和突厥语族语言中词根居于词首,表示原词最初核心意义。词根是词义和词形的结合,因此在分析、辨别、确定同源词根时必须注意其语音的相似点和语义的深层关联。因为元音交替形成的同源词根专指意义是直接、具体、明显的,但这些同源词根的概指意义是间接、普遍而模糊的。我们可以根据同源词根所表达的专指意义去进一步探究、推定同源词根概指意义。即,我们认为可以使用元音交替分析法,辨别出蒙古语族语言和突厥语族语言中存在的部分同源词。  从上面所举的三组例词,我们可以看出蒙古语族语言和突厥语族语言里存在i~e~u元音交替现象,其词义直接、具体、明确。元音交替形成的il~el~ul或ile~ele~ula是同源词根。我们从突厥语族语言使用的ula和古代突厥语

从上面所举的三组例词,我们可以看出蒙古语族语言和突厥语族语言里存在i~e~u元音交替现象,其词义直接、具体、明确。元音交替形成的il~el~ul或ile~ele~ula是同源词根。我们从突厥语族语言使用的ula和古代突厥语 或eh-能证明这一点。另一个证据是现代蒙古语的

或eh-能证明这一点。另一个证据是现代蒙古语的 ,在十三世纪《蒙古秘史》里写做“亦列ile-”。它们最初的共同词根形式也许是ile-,统指“连接某种东西的动作或者与某种东西联系的动作”。因元音交替,称呼参加此类活动的人的时候,词根形式变为el,称呼参加此类活动的牲畜或地点的时候,词根形式则变为ul。

,在十三世纪《蒙古秘史》里写做“亦列ile-”。它们最初的共同词根形式也许是ile-,统指“连接某种东西的动作或者与某种东西联系的动作”。因元音交替,称呼参加此类活动的人的时候,词根形式变为el,称呼参加此类活动的牲畜或地点的时候,词根形式则变为ul。  蒙古语:

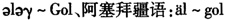

蒙古语: (“脚掌、或鞋底、根底”,蒙古语族语言中词义相同)、布里亚特方言:ul、卫拉特方言:ul、达斡尔语ual、东部裕固语:ula、土族语:ula、东乡语:ula;古代突厥语:ul(“基础”、“基石”,突厥语族语言里词义相同)、维吾尔语:ul、柯尔克孜语:ul、乌兹别克语:ul。 这两组词指人的肢体部位,因圆唇、非圆唇元音交替,出现了ala和ula两种词根形式。让我们再分析一下与此有词义关联的另一组词。 蒙古语:γar/gar(“手”,蒙古语族语言中词义相同)、布里亚特方言:gar、卫拉特方言:Gar、莫戈勒语:qar、达斡尔语:gar、东部裕固语:Gar、土族语:Gar、东乡语:qa、保安语:xar;古代突厥语:ilig(“手”,突厥语族语言里词义一样)、土耳其语:el~kol(“手”,突厥语族语言里词义一样)、维吾尔语:ilik~qol、哈萨克语:

(“脚掌、或鞋底、根底”,蒙古语族语言中词义相同)、布里亚特方言:ul、卫拉特方言:ul、达斡尔语ual、东部裕固语:ula、土族语:ula、东乡语:ula;古代突厥语:ul(“基础”、“基石”,突厥语族语言里词义相同)、维吾尔语:ul、柯尔克孜语:ul、乌兹别克语:ul。 这两组词指人的肢体部位,因圆唇、非圆唇元音交替,出现了ala和ula两种词根形式。让我们再分析一下与此有词义关联的另一组词。 蒙古语:γar/gar(“手”,蒙古语族语言中词义相同)、布里亚特方言:gar、卫拉特方言:Gar、莫戈勒语:qar、达斡尔语:gar、东部裕固语:Gar、土族语:Gar、东乡语:qa、保安语:xar;古代突厥语:ilig(“手”,突厥语族语言里词义一样)、土耳其语:el~kol(“手”,突厥语族语言里词义一样)、维吾尔语:ilik~qol、哈萨克语: 、吉尔吉斯语:qol、乌兹别克语:ilik~qol、塔塔尔语:qol、图瓦语:qol、撒拉语:xol、西部裕固语:

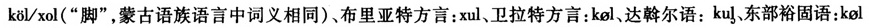

、吉尔吉斯语:qol、乌兹别克语:ilik~qol、塔塔尔语:qol、图瓦语:qol、撒拉语:xol、西部裕固语: 、巴什基尔语:kul、土库曼语:el~gol。 这些词的词义完全一样,只不过蒙古语族语言用非圆唇元音,突厥语族语言用圆唇元音。而且词首都有辅音。蒙古语族语言和突厥语族语言之间有r和l辅音交替现象,在此不赘述。值得注意的是,在古代突厥语里这个词以ilig的形式出现,造成i~a~u元音交替,构成ili~ala~ula词根形式。从蒙古语族语言和突厥语族语言的情况分析,这个词的原始形式词首应该有一个辅音。从古代突厥语的ilig,推定其元音应该是i。最初的意思可能是统称人的四肢,后来词根元音交替,形成不同形式,专指人的四肢。更具体地说,词首辅音未脱落的原始形式可能是人的四肢统称,词首辅音脱落后分化出来的新形式为人的四肢专称。蒙古语:

、巴什基尔语:kul、土库曼语:el~gol。 这些词的词义完全一样,只不过蒙古语族语言用非圆唇元音,突厥语族语言用圆唇元音。而且词首都有辅音。蒙古语族语言和突厥语族语言之间有r和l辅音交替现象,在此不赘述。值得注意的是,在古代突厥语里这个词以ilig的形式出现,造成i~a~u元音交替,构成ili~ala~ula词根形式。从蒙古语族语言和突厥语族语言的情况分析,这个词的原始形式词首应该有一个辅音。从古代突厥语的ilig,推定其元音应该是i。最初的意思可能是统称人的四肢,后来词根元音交替,形成不同形式,专指人的四肢。更具体地说,词首辅音未脱落的原始形式可能是人的四肢统称,词首辅音脱落后分化出来的新形式为人的四肢专称。蒙古语: 、土族语:kol、东乡语:kon、保安语:kuol等词,与上述例词有同源关系。

、土族语:kol、东乡语:kon、保安语:kuol等词,与上述例词有同源关系。