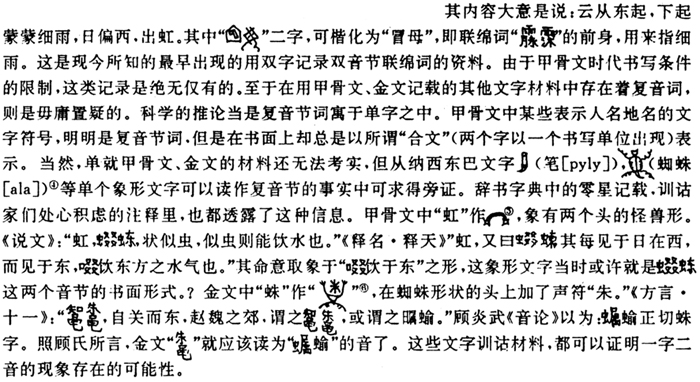

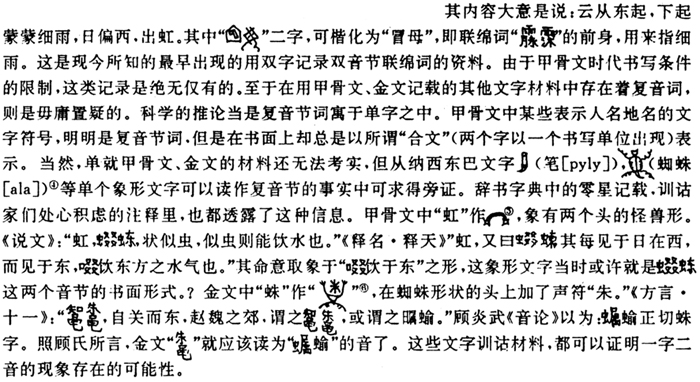

自从宋季张有在《复古编》中约略论及联绵词之后,几代学者都力图作更多的揭例发明。虽然成绩卓荦可观,但对联绵词的形成原因作比较全面探讨的,似乎还属空谷足音。恩格斯在《反杜林论》中指出:“要能了解本国语文的材料与形式,就只得追溯它的发生及逐步的发展。”因此追溯联绵词形成的历史原因,对于联绵词的研究来说,有着不可低估的意义。 联绵词作为汉语词汇的一部分,按理说只有语音形式与词义内容的自我规约性。但事实上,从历史流传下来的联绵词都是以书面形式加以固定的,因而研究联绵词的成因,又不得不考虑文字符号的因素。联绵词释义的不可分割性,书写符号的多样性,这反映了文字与词的联系,实际上表现为“记音标义”的特殊属性。而这种特性,只有在汉字进入记号文字阶段[①]才有可能充分体现。因为这个时代一个汉字才是一个音节,而且多数汉字又保留着表意功能,即能用文字自身的形体结构展示词的意义。而词作为一个最小的能独立运用的语言单位进入书面,如果用一个汉字记录的即为单音词;如果用两个或两个以上汉字记录,又可以从文字的表意性与语法联系上了解到其中的意义,这就是复音节合成词;如果,一个复音词只是在音节上与文字符号取得一一对当,而在意义上只能囫囵作解的,这就是复音节单纯词,即联绵词。可见,联绵词“记音标义”的特质,是在同其他单纯词、合成词的写词法的比较中才显示出来的。因此,只有从文字与记号的结合方式的变更入手,才能解开联绵词生成之谜。 汉语原始的语音与意义的结合体,往往是表达一个完整的不可分裂的概念,现存金文中单个零散的所谓“图画文字”中所负载的音义结合体的多样化就是明证。如果用有史记载的已成系统的书面语来与之比照,这音义结合体,就语音构成的单位而言,单音节居多,也有复音节组合的;就语义单位而言,它可以是词,也可以是短语,甚至是简短的句子。但是就文字符号而言则只是一个汉字。因而,一个汉字所记录的音节单位,可以是一个,也可以是多个。这种对应现象,即使进入衍义文字阶段,也仍有蛛丝马迹可寻。较典型的例子如“诸”(之乎)、“叵”(不可)、“飙”(扶摇)、“崒”(崔嵬)、“圈”(曲连)等等。诸如此类的所谓“合音词”前人已经注意,并从语音上作了合理的解释,“慢声为二,急声为一”是也。证之现代口语,这种缓急之说,似乎不无道理。“俩”等于“两个”;“甭”等于“不用”;“孬”等于“不好”;“知道”河南人语急成“zhào”;“干啥”东北人语急成“gá”,而“啥”又是“何”的音变,是“什么”的合音。口语中既然可以急语而把双音节词紧缩成单音节词,那么古汉语中单音词缓读曼声分为二语也是合情合理的。如果我们换个角度,再从文字与词的对应关系上来加以阐述,是否可以这样设想:当人们仅用一个书写符号来表示它们的时候,在口语中“飙”“崒”之类所负载的意义或许就已经以复音节表示了,只是在书面上它们暂时隐身于单字之中罢了,这从现代口语的“不用”与书面上的“甭”的对应,也可略见一斑。而到了记号文字阶段,由于写词的原则发生了变化,人们在书面上忠实地再现其音节特点,用双音节来表达原先一个音节符号所负载的意义,这样联绵词现出真相就不足为奇了。 有人说,“商代甲骨文和两周甲骨卜辞中尚未发现所谓联绵字,但在《诗经》《楚辞》和诸子散文中却却比比皆是。这是很可令人疑惑,非常值得探究的问题。”[②]实际上,单用“一个汉字就是一个音节”的文字观去审视甲骨文时代是否存在联绵词,这是极为费力的事情。据孙常叙先生考释:“《卜辞通纂·天象》中所收的第四二六片甲骨文[③],

章太炎先生还曾提到《淮南子》中的一例。《淮南子·主述训》:“赵武灵王贝带

而朝,赵国化之。”汉高诱注:“

读若私纰头,二字三音也。”[⑦]《左传·襄公三十一年》:“书曰‘莒人弑其君买朱锄’,言罪之在也。”“买朱锄”即密州。“买”“密”音近,“朱锄”急读音近于“州”,“州”缓读音近“朱锄”。[⑧]古书上偶有“二字三音”的语言现象,那么甲、金文中一字读二音的猜想,大概也并非龟毛兔角之说了。 由于形象文字阶段字词结合的原则主要是图解词义,文字记录词的意义连带记录词的读音。因此,始终用一个书写单位,记录一个词,不管单音节词还是复音节词。到了记号文字阶段,汉字写词的原则发生了重大变化,字与词的结合,不是用图解词义的方式来实现,而是靠约定关系,写词法中隐伏着记音节而标示词义的发展趋势,那么原先复音节的词,到了记号文字阶段,在书面上就分别用两个字记录,特别是《诗经》时代,作诗用四字句,又讲究偶对,这就形成了对书面语以单字为单位的写词机制的冲击,加速了字与词在音节上相对应的步伐,原先囿于单字中的复音词,到这时,纷纷恢复了音节的本来面目。这是联绵词在书面上出现的至为重要的原因。 “记音标义”的写词原则,的确是联绵词在书面上显露真相的催化剂。这种写词法则的广泛应用,又为联绵词的繁衍开辟了广阔的前景,许多摹声名物的词语,到了此时,都可以凭借象声写词法直接从书面上加以体现。人们从感觉到的物体发声的特点入手,通过当时的语音体系使声响语音化,并以此作为标示物体的名字。这种语音造词的方法,使口语以单语素复音节面目出现的联绵词应运而生。章太炎先生在《语言缘起说》中指出:“何以言雁?谓其音岸岸也;何以言鹅?谓其音加我也。……此皆以音为表者也。”[⑨]也就是说,雁之所以名之为“雁”,是从鸣声“岸岸”取象,而又称之为“鹅”,又是从鸣声“加我”着眼。不同地方的人,从各自对大雁鸣叫声的不同感受入手,而为之命名。当人们用摹拟“加我”之声而为之取名,并让双音节词“加我”之声进入书面语时,记录这一名物的联绵词就问世了。《上林赋》张揖注:“家鹅,野鹅也,鸿雁之属。”《方言·八》:“雁自关而东谓之

(音加)鹅……。”“

鹅”正是从记录“加我”之音入手,再配以鸟旁,用形声相益的形声字真实地记录了关东一带人们对“鹅”的鸣叫声的感受。这是用象声方法记录的拟声自生词,同类的还有“蟋蟀”“

鸠”等等,它们各以其声符“悉率”加虫旁,以“夫不”音变[⑩],加鸟旁,都是用半标音半象形的文字在书面上标示其物的,这应该说,都是“记音标义”的写词法则的产物。

章太炎先生还曾提到《淮南子》中的一例。《淮南子·主述训》:“赵武灵王贝带

章太炎先生还曾提到《淮南子》中的一例。《淮南子·主述训》:“赵武灵王贝带 而朝,赵国化之。”汉高诱注:“

而朝,赵国化之。”汉高诱注:“ 读若私纰头,二字三音也。”[⑦]《左传·襄公三十一年》:“书曰‘莒人弑其君买朱锄’,言罪之在也。”“买朱锄”即密州。“买”“密”音近,“朱锄”急读音近于“州”,“州”缓读音近“朱锄”。[⑧]古书上偶有“二字三音”的语言现象,那么甲、金文中一字读二音的猜想,大概也并非龟毛兔角之说了。 由于形象文字阶段字词结合的原则主要是图解词义,文字记录词的意义连带记录词的读音。因此,始终用一个书写单位,记录一个词,不管单音节词还是复音节词。到了记号文字阶段,汉字写词的原则发生了重大变化,字与词的结合,不是用图解词义的方式来实现,而是靠约定关系,写词法中隐伏着记音节而标示词义的发展趋势,那么原先复音节的词,到了记号文字阶段,在书面上就分别用两个字记录,特别是《诗经》时代,作诗用四字句,又讲究偶对,这就形成了对书面语以单字为单位的写词机制的冲击,加速了字与词在音节上相对应的步伐,原先囿于单字中的复音词,到这时,纷纷恢复了音节的本来面目。这是联绵词在书面上出现的至为重要的原因。 “记音标义”的写词原则,的确是联绵词在书面上显露真相的催化剂。这种写词法则的广泛应用,又为联绵词的繁衍开辟了广阔的前景,许多摹声名物的词语,到了此时,都可以凭借象声写词法直接从书面上加以体现。人们从感觉到的物体发声的特点入手,通过当时的语音体系使声响语音化,并以此作为标示物体的名字。这种语音造词的方法,使口语以单语素复音节面目出现的联绵词应运而生。章太炎先生在《语言缘起说》中指出:“何以言雁?谓其音岸岸也;何以言鹅?谓其音加我也。……此皆以音为表者也。”[⑨]也就是说,雁之所以名之为“雁”,是从鸣声“岸岸”取象,而又称之为“鹅”,又是从鸣声“加我”着眼。不同地方的人,从各自对大雁鸣叫声的不同感受入手,而为之命名。当人们用摹拟“加我”之声而为之取名,并让双音节词“加我”之声进入书面语时,记录这一名物的联绵词就问世了。《上林赋》张揖注:“家鹅,野鹅也,鸿雁之属。”《方言·八》:“雁自关而东谓之

读若私纰头,二字三音也。”[⑦]《左传·襄公三十一年》:“书曰‘莒人弑其君买朱锄’,言罪之在也。”“买朱锄”即密州。“买”“密”音近,“朱锄”急读音近于“州”,“州”缓读音近“朱锄”。[⑧]古书上偶有“二字三音”的语言现象,那么甲、金文中一字读二音的猜想,大概也并非龟毛兔角之说了。 由于形象文字阶段字词结合的原则主要是图解词义,文字记录词的意义连带记录词的读音。因此,始终用一个书写单位,记录一个词,不管单音节词还是复音节词。到了记号文字阶段,汉字写词的原则发生了重大变化,字与词的结合,不是用图解词义的方式来实现,而是靠约定关系,写词法中隐伏着记音节而标示词义的发展趋势,那么原先复音节的词,到了记号文字阶段,在书面上就分别用两个字记录,特别是《诗经》时代,作诗用四字句,又讲究偶对,这就形成了对书面语以单字为单位的写词机制的冲击,加速了字与词在音节上相对应的步伐,原先囿于单字中的复音词,到这时,纷纷恢复了音节的本来面目。这是联绵词在书面上出现的至为重要的原因。 “记音标义”的写词原则,的确是联绵词在书面上显露真相的催化剂。这种写词法则的广泛应用,又为联绵词的繁衍开辟了广阔的前景,许多摹声名物的词语,到了此时,都可以凭借象声写词法直接从书面上加以体现。人们从感觉到的物体发声的特点入手,通过当时的语音体系使声响语音化,并以此作为标示物体的名字。这种语音造词的方法,使口语以单语素复音节面目出现的联绵词应运而生。章太炎先生在《语言缘起说》中指出:“何以言雁?谓其音岸岸也;何以言鹅?谓其音加我也。……此皆以音为表者也。”[⑨]也就是说,雁之所以名之为“雁”,是从鸣声“岸岸”取象,而又称之为“鹅”,又是从鸣声“加我”着眼。不同地方的人,从各自对大雁鸣叫声的不同感受入手,而为之命名。当人们用摹拟“加我”之声而为之取名,并让双音节词“加我”之声进入书面语时,记录这一名物的联绵词就问世了。《上林赋》张揖注:“家鹅,野鹅也,鸿雁之属。”《方言·八》:“雁自关而东谓之 (音加)鹅……。”“

(音加)鹅……。”“ 鹅”正是从记录“加我”之音入手,再配以鸟旁,用形声相益的形声字真实地记录了关东一带人们对“鹅”的鸣叫声的感受。这是用象声方法记录的拟声自生词,同类的还有“蟋蟀”“

鹅”正是从记录“加我”之音入手,再配以鸟旁,用形声相益的形声字真实地记录了关东一带人们对“鹅”的鸣叫声的感受。这是用象声方法记录的拟声自生词,同类的还有“蟋蟀”“ 鸠”等等,它们各以其声符“悉率”加虫旁,以“夫不”音变[⑩],加鸟旁,都是用半标音半象形的文字在书面上标示其物的,这应该说,都是“记音标义”的写词法则的产物。

鸠”等等,它们各以其声符“悉率”加虫旁,以“夫不”音变[⑩],加鸟旁,都是用半标音半象形的文字在书面上标示其物的,这应该说,都是“记音标义”的写词法则的产物。