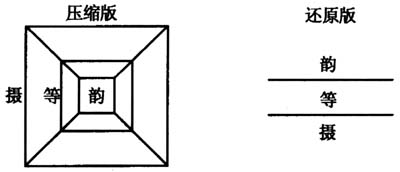

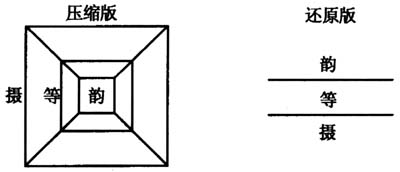

十九世纪西欧的比较方法经由北欧引进中国。这个北欧版的比较方法是当时“中学为体,西学为用”学术氛围下的典型代表;由于体用关系结合巧妙,后代学者都透过它去了解那一套生疏的推演逻辑,以为这个北欧版就是西欧原版,足为汉语语音史研究的法式。 学术史上,一个值得注意的发展是:正值高本汉《中国音韵学研究》行将完工之际(1915-1926),梅耶(1924)受邀到他的邻国挪威首府发表演说,谈“历史语言学中的比较方法”,总结十九世纪的西欧经验。其中有两段评述相当耀眼:(岑麒祥,1992) 1.历代的文献虽然能提供语言在前后各个时代的状况,可是我们在文献上却找不到语言的连续性。(10页) 2.两种语言间相符合的事实越特殊,它们的证明力量就越大,所以例外的形式是最适宜于用来确定一种“共同语”的形式的。(22页) 于今看来,梅耶这两则画龙点睛的评论似乎未卜先知地对当时正在进行的汉语语音史研究提出针砭,因为北欧版的作法正好背道而驰:串连文献,专注例内。 其实,北欧版不仅在当时已与西欧主流背道而驰,也与约略同时及后续的北美版多所龃龉。作为关注的焦点,在文献材料的解析上更与后起的中国版格格不入。北欧版如此别出心裁地主导着二十世纪的汉语语音史研究,到底它的核心思想是什么?为什么到了二十一世纪初,已经充分掌握这个利器的学者反被指为不懂历史语言学? 1.文献材料 关于文献材料,布龙菲尔德(Bloomfield,1933)有两段评论,一方面强调其重要价值,一方面也不讳言其局限: 由于文献材料内含过去语言习惯的信息,研究语言演变的初步工作是研究这些文献材料,如属可得的话。(282页) 从所有上述例子看来,显然文献材料只能提供历史语言一个不完整、常被扭曲的画面。这个画面必须经过解析,其工序常旷日费时。(293页) 类似的说法在布氏之前已可闻见,在布氏之后也常见于历史语言学的扉页。作为指导原则,这个从西方经验提炼出来的结晶放在东方同样适用。 文献材料如何为汉语语音史服务,传统的认知是:通过《切韵》把上古《诗经》和现代方言丝联绳引起来。其结果:上下两头尖,中间一段肥,形同一个橄榄球状。这是北欧版留给后人的印象,实际上的北欧版并非那么粗糙。 重建伊始,《切韵》本身就像一堆谜题(riddles)。面对这部依声分卷,卷内分韵的押韵字典,高本汉破解谜题的三把钥匙是:(1)宋代假托司马光著的《切韵指掌图》;(2)日本、朝鲜、安南的汉字音;(3)出自《切韵》的现代汉语方言(Karlgren,1954:215-216)。这个排序说明了韵图的分量,高本汉了解《切韵》语音内涵的主要途径是透过韵图,域外方言和本土方言只不过被用来充当韵图的辅助说明(Norman,1988:41)。 由于韵图提供了开合、等第与摄界的蓝图,为重建工作奠定了定性分析的形式要件,多少年来,学界对此项作法并不以为忤。不但不以为不妥,反倒认为天经地义,因为在中国古老的传统里,要指称《切韵》的某个韵目,前面总得再加上别的标签,例如臻摄开口三等殷韵。 近年崛起的中国版有两个深入肯綮的观察。鲁国尧(2002)指出: 自唐至元从无“等韵”和以“等韵”为定语的词语,而这些到明代才出现,延用至现代,术语先后的历史阶段是不可不了解的。……我们要特别指出,韵图是层累地造出来的复合性的产品,具有多层级的积淀,利用切韵图研究语音史不可不具有这一认识。 这项从文献材料本身所透视出来的观点可谓力透纸背。李荣(1983)从方言出发去看文献材料,所获结论入木三分。他说: 江永的四句话①是在北京那一路音系的基础上说的。这个话的价值也就在这个上头,适用的范围也限于此。因此不能奉为金科玉律,也不能贬得一文不值。……对传统的一些音韵名目,我们得明白它是在什么音韵基础上提出来的,我们要恰如其分地了解,恰如其分地使用。否则你多读一本书,你的脖子就多套上一根绳子,绳子多了,就寸步难行。 从中国版看北欧版,态势十分明朗。北欧版的特色可以总结为:以摄为纲,韵分四等;开合洪细,囊括其中。这种把传统音韵名目压缩成近乎一个平面的作法只是北欧版的起步,为了区别起见可以称之为“首度文献串连”。相对而言,中国版试图恢复传统音韵名目的本来面貌。两个版式的差异可从下列图形呈现出来:

北欧的压缩版中,摄是大界,不可逾越,有如外墙;等是小界,有如内墙。只有先进入摄,然后才能依等论韵。这就是北欧版重建汉语语音史的工作原则。 首度文献串连所获得的成果显然令人信心十足;文献材料得到阐发,汉语方言得到解释,比较方法也似乎妥适地发挥应有的功效。北欧版于是进行“二度文献串连”,让首度文献串连使用过的基本元素再次发挥各自的职能,只是这一回摄界不再登场,取而代之的是《诗经》韵部。原来不能逾越的外墙,进入中古更早的时期突然不见踪影,就方法学来说不能不说是奇迹。即便其它元素持续有效,但从《诗经》到《切韵》的发展犹如天花乱坠。面对这种画面,新近的中国版也提出严正的怀疑。底下是陈保亚(1999)的评论:

北欧的压缩版中,摄是大界,不可逾越,有如外墙;等是小界,有如内墙。只有先进入摄,然后才能依等论韵。这就是北欧版重建汉语语音史的工作原则。 首度文献串连所获得的成果显然令人信心十足;文献材料得到阐发,汉语方言得到解释,比较方法也似乎妥适地发挥应有的功效。北欧版于是进行“二度文献串连”,让首度文献串连使用过的基本元素再次发挥各自的职能,只是这一回摄界不再登场,取而代之的是《诗经》韵部。原来不能逾越的外墙,进入中古更早的时期突然不见踪影,就方法学来说不能不说是奇迹。即便其它元素持续有效,但从《诗经》到《切韵》的发展犹如天花乱坠。面对这种画面,新近的中国版也提出严正的怀疑。底下是陈保亚(1999)的评论:

北欧的压缩版中,摄是大界,不可逾越,有如外墙;等是小界,有如内墙。只有先进入摄,然后才能依等论韵。这就是北欧版重建汉语语音史的工作原则。 首度文献串连所获得的成果显然令人信心十足;文献材料得到阐发,汉语方言得到解释,比较方法也似乎妥适地发挥应有的功效。北欧版于是进行“二度文献串连”,让首度文献串连使用过的基本元素再次发挥各自的职能,只是这一回摄界不再登场,取而代之的是《诗经》韵部。原来不能逾越的外墙,进入中古更早的时期突然不见踪影,就方法学来说不能不说是奇迹。即便其它元素持续有效,但从《诗经》到《切韵》的发展犹如天花乱坠。面对这种画面,新近的中国版也提出严正的怀疑。底下是陈保亚(1999)的评论: