云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文探讨汉、壮民族接触在汉语和壮语的历史变迁中的作用,通过民族接触历史跟语言事实之间的互证,来揭示两种语言在接触中所产生的变异机制。历史上壮语受汉语影响的机制是以词汇、句法、音系为次序逐渐深入的借用,而汉语(平话)受壮语的影响机制则是以音系、句法、基本词汇为次序逐渐深入的干扰。

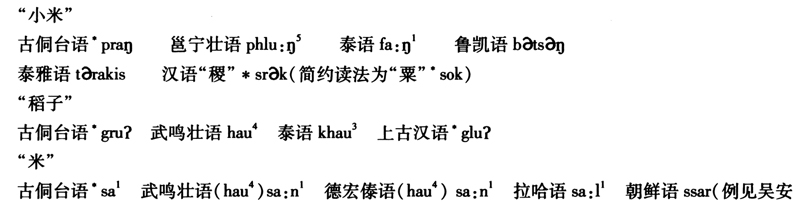

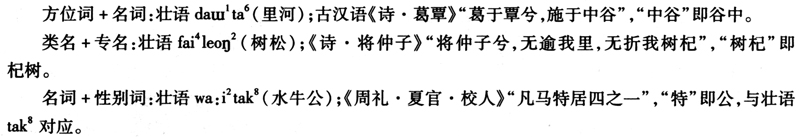

其2008) 古侗台语跟古越语是同一回事,韦庆稳通过《越人拥楫歌》和壮语的比较,发现古越语属于侗台语。郑张尚芳(1997)通过解读古越语文献《勾践维甲令》,认为古越语是今侗台语的祖先。壮语中存在的与上古汉语法平行的某些现象,可反映出古侗台语与汉语的接触,如:

其2008) 古侗台语跟古越语是同一回事,韦庆稳通过《越人拥楫歌》和壮语的比较,发现古越语属于侗台语。郑张尚芳(1997)通过解读古越语文献《勾践维甲令》,认为古越语是今侗台语的祖先。壮语中存在的与上古汉语法平行的某些现象,可反映出古侗台语与汉语的接触,如:  在秦统一岭南后,跟古侗台语接触的汉语先是“雅言”,即秦汉时的汉语通用语,随后才是“古平话”。《论语》云“子所雅言,诗书执礼皆雅言也”,那时官方交往,文人讲学,祭祀活动,都使用雅言,可见雅言是春秋战国时期各诸侯国的共通语。杨雄《方言》里把方言与天下通语相对,这通语应与雅言接近。秦始皇在岭南用兵,并征发原六国的逃亡者以及赘婿、贾人到岭南,也把雅言带到这里。汉代上燮担任交趾郡太守40多年,不少中原文人慕其名前来依附,他们来往于交趾、广信等地,讲学传播中原汉文化,虽籍汉字,但须读出音来,土著在学习汉文化时也是学雅言,久而久之,雅言在越人双语者中必产生变体,这是古平话的前身之一。 广西的通用汉语应是“古平话”(曾晓渝2004;张均如1982)“古平话”在声调上与原始壮侗语对应。李方桂(1977)根据暹罗碑文(13世纪)推知原始台语应有A、B、C、D四个调,暹罗碑文里的A调无标记,B调辅音上有一竖,C调辅音有一横,D调为塞音尾音节,声调仍没有因清浊而分化,但已有清浊声母的区分。原始台语四个调与上古汉语平、上、去、入四声对应。梁敏、张均如(1996)认为,原始侗台语A调有通音韵尾,B调是-

在秦统一岭南后,跟古侗台语接触的汉语先是“雅言”,即秦汉时的汉语通用语,随后才是“古平话”。《论语》云“子所雅言,诗书执礼皆雅言也”,那时官方交往,文人讲学,祭祀活动,都使用雅言,可见雅言是春秋战国时期各诸侯国的共通语。杨雄《方言》里把方言与天下通语相对,这通语应与雅言接近。秦始皇在岭南用兵,并征发原六国的逃亡者以及赘婿、贾人到岭南,也把雅言带到这里。汉代上燮担任交趾郡太守40多年,不少中原文人慕其名前来依附,他们来往于交趾、广信等地,讲学传播中原汉文化,虽籍汉字,但须读出音来,土著在学习汉文化时也是学雅言,久而久之,雅言在越人双语者中必产生变体,这是古平话的前身之一。 广西的通用汉语应是“古平话”(曾晓渝2004;张均如1982)“古平话”在声调上与原始壮侗语对应。李方桂(1977)根据暹罗碑文(13世纪)推知原始台语应有A、B、C、D四个调,暹罗碑文里的A调无标记,B调辅音上有一竖,C调辅音有一横,D调为塞音尾音节,声调仍没有因清浊而分化,但已有清浊声母的区分。原始台语四个调与上古汉语平、上、去、入四声对应。梁敏、张均如(1996)认为,原始侗台语A调有通音韵尾,B调是- ;C调是-h,D调是-p-t-k。吴安其(2002)认为壮傣、侗水语支语言的分化大约在中古隋唐时期,分化时已有声调,理由是壮、傣、侗、水诸语言里上古晚期或中古前期汉语借词调类的一致对应,若它们不是同一共同语就不会产生这种情形。由此可知“古平话”是四个调。上古汉语平、上、去、入声调系统大约形成于东汉,那么“古平话”应在此后的两三百间形成,至迟也在唐代形成(曾晓渝2004:72)。 Zima,Petr(2007)谈到接触的层次时说,人们接触的时空不同,对语言系统的干扰也会产生不同的层次,在接触社会内部,不仅要考虑地理上的距离,也要考虑他们来自哪个不同的社会文化阶层,后者有时更重要。以时间差异来说明接触的层次是不够的,这个时间因素的持续性(continuity)才起决定作用。从汉到唐宋,相近的移民来源,相近的接触环境,几百年间在不同地方形成同一种内部少有差异的方言是绝对可能的,从同的方面看,今广西各地平话或土话,无论桂东、桂北,都有上古汉语的一些特征如帮端两系部分字仍保留“古无轻唇”“古无舌上”等特点,咸合三字仍收-m尾,再如平话虽为广西本土方言,但与广东粤语有很多相似的地方。 但是,一种方言因受不同历史时期不同地域的移民影响,而不同程度著有各个历史时期的语言特征,不同时空中的民族接触带来的语言间影响也会留下不同的层次,“‘汉语化’是层叠性的,不同时期、不同地区的汉语层层渗透于所接触的少数民族语言之中。”(曾晓渝2004:14)而对于汉语接触性方言平话来说,随着不同历史时期的各种移民南下,北方汉语对平话的冲击也是层叠性的,平话中既有上古汉语层次、中古汉语层次,又有近、现代汉语层次,汉、壮语接触的实体是平话和壮语南北方言,不同时期的汉语特征正是通过平话而传递到壮语。无论从平话自身,还是从壮语的汉借词,我们都发现有上古汉语的一些特征,其解释的可能性只有两种,一是根据汉、壮民族接触历史,可推测汉代以广信为中心的岭南地区有可能已形成一种接触性方言,这才是古平话,由于不断有北方汉语的冲击,经无数次层叠,上古特征几近被覆盖;二是这种古平话形成于上古晚期,隋唐前后的北方移民汉语中还带有很多的上古汉语特征,再经南宋发生的北方中原人口南迁第二次高峰(由于南宋时北方再次沦陷到外族手中,大批中原人逃至岭南地区,此后再没有类似规模的北方汉人移民),在古平话中深深留下了中古汉语的痕迹,才有平话与《广韵》中原汉语音系的对应。

;C调是-h,D调是-p-t-k。吴安其(2002)认为壮傣、侗水语支语言的分化大约在中古隋唐时期,分化时已有声调,理由是壮、傣、侗、水诸语言里上古晚期或中古前期汉语借词调类的一致对应,若它们不是同一共同语就不会产生这种情形。由此可知“古平话”是四个调。上古汉语平、上、去、入声调系统大约形成于东汉,那么“古平话”应在此后的两三百间形成,至迟也在唐代形成(曾晓渝2004:72)。 Zima,Petr(2007)谈到接触的层次时说,人们接触的时空不同,对语言系统的干扰也会产生不同的层次,在接触社会内部,不仅要考虑地理上的距离,也要考虑他们来自哪个不同的社会文化阶层,后者有时更重要。以时间差异来说明接触的层次是不够的,这个时间因素的持续性(continuity)才起决定作用。从汉到唐宋,相近的移民来源,相近的接触环境,几百年间在不同地方形成同一种内部少有差异的方言是绝对可能的,从同的方面看,今广西各地平话或土话,无论桂东、桂北,都有上古汉语的一些特征如帮端两系部分字仍保留“古无轻唇”“古无舌上”等特点,咸合三字仍收-m尾,再如平话虽为广西本土方言,但与广东粤语有很多相似的地方。 但是,一种方言因受不同历史时期不同地域的移民影响,而不同程度著有各个历史时期的语言特征,不同时空中的民族接触带来的语言间影响也会留下不同的层次,“‘汉语化’是层叠性的,不同时期、不同地区的汉语层层渗透于所接触的少数民族语言之中。”(曾晓渝2004:14)而对于汉语接触性方言平话来说,随着不同历史时期的各种移民南下,北方汉语对平话的冲击也是层叠性的,平话中既有上古汉语层次、中古汉语层次,又有近、现代汉语层次,汉、壮语接触的实体是平话和壮语南北方言,不同时期的汉语特征正是通过平话而传递到壮语。无论从平话自身,还是从壮语的汉借词,我们都发现有上古汉语的一些特征,其解释的可能性只有两种,一是根据汉、壮民族接触历史,可推测汉代以广信为中心的岭南地区有可能已形成一种接触性方言,这才是古平话,由于不断有北方汉语的冲击,经无数次层叠,上古特征几近被覆盖;二是这种古平话形成于上古晚期,隋唐前后的北方移民汉语中还带有很多的上古汉语特征,再经南宋发生的北方中原人口南迁第二次高峰(由于南宋时北方再次沦陷到外族手中,大批中原人逃至岭南地区,此后再没有类似规模的北方汉人移民),在古平话中深深留下了中古汉语的痕迹,才有平话与《广韵》中原汉语音系的对应。