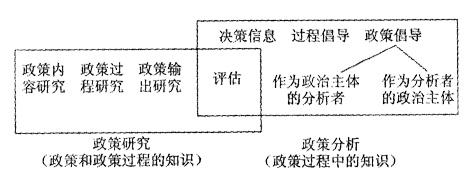

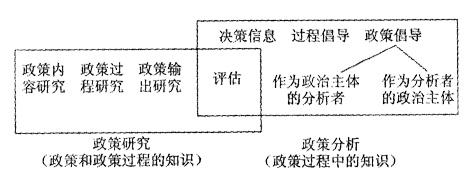

在西方,对政策制定与研究活动关系问题的关注首先开始于社会科学领域。这个问题最早开始于对启蒙时代的理性的追求,“对理性的信任是自启蒙以来的现代社会的特征”[1]。二战后,许多国家的政府开始重建国家的计划。随着政府对社会生活干预力度的加大,人们开始关注政府管理的效率问题。20世纪60年代,各国在不同程度上开启了公共政策的改革,并鼓励社会科学参与到政策活动当中。但是不久,期望和实际研究之间的差距开始显露出来。70年代,人们对大规模的政府干预活动产生了怀疑,并对社会科学研究成果的利用开始质疑。“许多政策研究成果,却被认为是‘基本上没有对计划决策产生明显影响’”[2]。 在教育研究领域情况也类似。20世纪60年代之后,教育研究与教育政策关系问题开始凸显。20世纪末到21世纪初,联合国教科文组织开启了教科文社会转型管理计划(MOST)项目①,这个项目试图从各个国家的具体政策案例出发对社会科学研究与政策制定之间的关系进行探讨。1995年9月,在联合国教科文组织的支持下,国际教育局(IBE)和日本国立教育研究所共同举办了“教育改革与教育研究国际研讨会:研究、信息和决策之联系的新挑战”,希望建立教育研究和决策联系的标准。[3] 一、研究的出发点:什么是研究的“利用” 在西方社会科学的语境中,人们喜欢以“研究如何得到利用(Utilization)”来发问。然而什么是“利用”呢?《国际社会科学杂志(中文版)》2005年第一期的编者回顾了多年来有关该问题的研究,并睿智地看到:“研究结果的出入,主要原因想必跟定义和方法上的差异有关”[4]。20世纪60年代,在科学技术界形成的研究与发展(R&D)模式扩展到教育和社会福利领域。此时,人们眼中的“利用”是指:研究的作用直接指导并决定着政策的整个进程,这是一种线性关系。但是,这种假设很快遭到了抛弃。70年代末,卡尔·韦斯(Carol Weiss)在MOST② 的研究中发现:在实际上,“研究结果是‘穿透’了公众舆论才到达政策制定人员这里的,公众舆论总是受到特定领域内全部研究的影响,研究结果往往不是通过科学的和技术性的报告,而是在很大程度上通过通俗刊物和其他大众媒介才为身居要职的人们所知,一系列组成‘研究必读’之类的概念是通过各种通俗化的渠道而建立起来的。理论观念和具体成果是‘点点滴滴’‘渗透’的,然后开始影响开明的公众舆论,并最终影响到公众政策”[5]。 由此,人们对“利用”采取更宽泛的定义:只要对研究成果做了认真考虑就算“利用”,至于是否实行不做考虑。教育研究成果的“利用”是一个过程,它“是比所谓离散‘事件’更细微的系列过程;它随着时间推移和应用领域的不同而发生变化,并依赖于所用信息的类型”[6]。 二、研究的视角:两条路径殊途同归 今天,关于教育政策与教育研究关系的讨论仍在继续。一方面,这是政策制定人员不断完善自身工作的需要;另一方面,也是教育研究人员在政策制定活动中确定自己地位的需要。这也就形成了如下两个殊途同归的分析视角。在不同的学科背景下,人们从两个角度逐渐靠近这个问题:以教育政策为研究对象的学者,主要从政策的制定和执行过程出发,讨论研究在其中的作用;以教育研究为主的学者,主要针对研究的各种作用形式进行分析,这部分学者主要是来自国际教育研究机构,例如我们所熟知的胡森③(Hus é n T.)和韦斯(Carol Weiss)。 (一)从政策出发的视角:改进政府组织的努力 在美国《政策研究百科全书》中,有学者总结了三种研究的途径,即组织行为的经典研究途径、组织行为的社会心理研究途径和组织行为的环境关系研究途径。[7]前两种研究途径主要是围绕组织中的心理因素,对个人决策行为进行分析。相关研究者主要是来自管理学领域。如赫伯特·西蒙(Herbert Simon)的管理决策理论、政治学家拉斯韦尔(H.D.Lasswell)④ 的理论。这些理论提醒我们,对理解不同的“利用”概念和不同的信息形式而言,心理和认知过程具有实质意义。[8]而第三种研究途径是从更为广阔的文化环境和政治经济环境中对研究的“利用”问题进行考察。相关研究者主要来自现代政治学领域。很多学者开始将政策制定视为一个政治运作过程,而不仅仅是一种心理决策过程。“如果利害关系很突出,则研究程序和研究结构均带有受制于政治操纵的色彩:这种政治操纵的现象,反映了已为人知的成果利用上的可行性”。[9] 政策学科的建立标志着这个问题进入了一个新阶段。在政策科学中,研究已经被视为政策制定过程的必备要素,⑤ 而这些研究必须追求两个方面的知识:一是政策和政策过程的知识;二是政策过程中的知识。(见图1)

图1 政策研究与政策分析关系图

图1 政策研究与政策分析关系图

图1 政策研究与政策分析关系图