云南省图书馆机构用户,欢迎您!

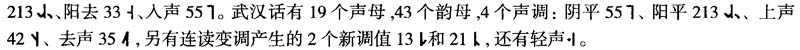

咸宁离武汉很近,但咸宁话与武汉话差别颇大。随着改革开放的不断深入,“8+1武汉城市圈”建设的全面展开,两地方言的接触越来越频繁,方言词的变异也就越来越快。本文分析一组典型的咸宁本土称谓词受武汉话影响而变异的例子,梳理其历时演变轨迹和接触变异的理据,发掘其中的语言学内涵,为“8+1武汉城市圈”的文化建设做点基础性工作。

的使用等,形成很多有趣的方言接触的变异现象。 本文主要以咸宁话中“女称男化”的称谓词在与武汉话接触中发生全面改变为例,分析这些称谓词的历时演变源流和地域方言的交互影响,探讨其接触变异的样式和规律。由于这种接触变异随时都在持续地发生和发展着,需要划出一定的时段和方言点来定位,才能作比较以看出变异的轨迹,我们选择20世纪80年代作为时段界线,此前的咸宁话变异较小而保持其本土方言的各项基本要素,此后变异明显,向武汉话(有时是普通话)靠近的成分日见加多。为描写的细致与准确起见,选定笔者的母语咸宁市咸安区的高桥话(高桥镇,离咸宁城区不到三十公里)为列举例证的方言点,也就是说,本文所举未变异以前咸宁方言词是80年代以前高桥人的口语用词,当然其中绝大部分是整个咸宁话通用的。

的使用等,形成很多有趣的方言接触的变异现象。 本文主要以咸宁话中“女称男化”的称谓词在与武汉话接触中发生全面改变为例,分析这些称谓词的历时演变源流和地域方言的交互影响,探讨其接触变异的样式和规律。由于这种接触变异随时都在持续地发生和发展着,需要划出一定的时段和方言点来定位,才能作比较以看出变异的轨迹,我们选择20世纪80年代作为时段界线,此前的咸宁话变异较小而保持其本土方言的各项基本要素,此后变异明显,向武汉话(有时是普通话)靠近的成分日见加多。为描写的细致与准确起见,选定笔者的母语咸宁市咸安区的高桥话(高桥镇,离咸宁城区不到三十公里)为列举例证的方言点,也就是说,本文所举未变异以前咸宁方言词是80年代以前高桥人的口语用词,当然其中绝大部分是整个咸宁话通用的。

一、女称男化“哥”的消变(附“宝”) 咸宁话中,同父母(或同父、同母)的年长男性单称“哥

一、女称男化“哥”的消变(附“宝”) 咸宁话中,同父母(或同父、同母)的年长男性单称“哥 ”或“我哥

”或“我哥 ”,可称“大哥、二哥、三哥……”,可取其名字或其中的一个字称“某哥、某某哥”如“龙哥、炎哥、初哥、龙佑哥……”。姐夫背称“姐夫哥、一哥”面称“哥”或“某(某)哥”;舅兄背称“舅佬”,面称也是“哥”或“某(某)哥”。堂兄背称“叔伯大哥”、表兄背称“表哥”,面称都是名字加哥的“某(某)哥”,表哥还可面称“老表(哥)、某(某)老表”。 咸宁话女称男化最典型的表现,是同辈年长女性称“哥

”,可称“大哥、二哥、三哥……”,可取其名字或其中的一个字称“某哥、某某哥”如“龙哥、炎哥、初哥、龙佑哥……”。姐夫背称“姐夫哥、一哥”面称“哥”或“某(某)哥”;舅兄背称“舅佬”,面称也是“哥”或“某(某)哥”。堂兄背称“叔伯大哥”、表兄背称“表哥”,面称都是名字加哥的“某(某)哥”,表哥还可面称“老表(哥)、某(某)老表”。 咸宁话女称男化最典型的表现,是同辈年长女性称“哥 ”。亲姐姐背称“大姐

”。亲姐姐背称“大姐 ”,面称是“哥、某(某)哥”,与兄同称,如“平哥、英哥、细菊哥……”。堂姐背称“叔伯大姐”,表姐背称“表姐”,表嫂背称“表嫂”,面称都是“某(某)哥”。嫂子也可面称“阿嫂

”,面称是“哥、某(某)哥”,与兄同称,如“平哥、英哥、细菊哥……”。堂姐背称“叔伯大姐”,表姐背称“表姐”,表嫂背称“表嫂”,面称都是“某(某)哥”。嫂子也可面称“阿嫂 ”或“大嫂、二嫂、三嫂……”,更多是称“某(某)哥”。妻子的姐姐背称“姨姐”,面称也是“某(某)哥”。 与“哥”对应的,亲弟弟、妹妹、弟媳背称“(我)老弟

”或“大嫂、二嫂、三嫂……”,更多是称“某(某)哥”。妻子的姐姐背称“姨姐”,面称也是“某(某)哥”。 与“哥”对应的,亲弟弟、妹妹、弟媳背称“(我)老弟 、老妹

、老妹 、弟媳

、弟媳 ”,面称男女都称名字或“某(某)宝

”,面称男女都称名字或“某(某)宝 ”,如“炎宝、龙佑宝、平宝、细菊宝……”,跟父母、大人们叫法相同。堂弟、堂妹背称“叔伯老弟、老妹”,面称都叫名字或“某(某)宝”。背称“妹夫、弟媳、姨妹”的,面称也通通叫名字或“某(某)宝”。背称“表弟、表妹”,面称可以是“老表、某(某)老表”,更多叫名字或“某(某)宝”。 武汉话中,“哥哥

”,如“炎宝、龙佑宝、平宝、细菊宝……”,跟父母、大人们叫法相同。堂弟、堂妹背称“叔伯老弟、老妹”,面称都叫名字或“某(某)宝”。背称“妹夫、弟媳、姨妹”的,面称也通通叫名字或“某(某)宝”。背称“表弟、表妹”,面称可以是“老表、某(某)老表”,更多叫名字或“某(某)宝”。 武汉话中,“哥哥 、弟弟

、弟弟 、姐姐

、姐姐 、妹妹

、妹妹 ”面称分别清晰,不混称,只是都叠音成双音词,且后一音节都读轻声。“姐夫、妹夫、表哥、表弟”与“嫂子、弟媳(妇)、表妹”等都有明确的性别称谓区分,都是双音节词,女性不称“哥”①。

”面称分别清晰,不混称,只是都叠音成双音词,且后一音节都读轻声。“姐夫、妹夫、表哥、表弟”与“嫂子、弟媳(妇)、表妹”等都有明确的性别称谓区分,都是双音节词,女性不称“哥”①。