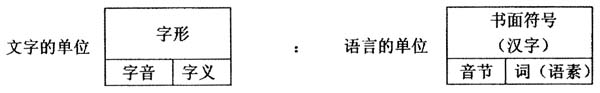

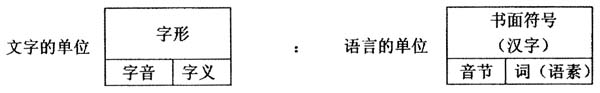

认识汉字的人都知道,字有形音义,传统语文学也按此分为文字学、音韵学和训诂学,那时,研究汉字也就是研究汉语,并没有着重考察汉字与汉语的关系。后来引进的西方现代语言学认为文字是语言的身外之物(符号的符号),研究汉语的人对汉字不感兴趣。19-20世纪之交发现了甲骨文后,文字学专攻古文字,如唐兰所说,只注重研究汉字的“构成的理论”和“字体的变迁”,也无暇顾及与汉语的关系了。因此,长期以来关于汉语和汉字关系缺乏深入的研究。 然而,这却是一个不可不关注的根本问题,因为汉语和汉字的关系固然有外在的一面:字的形体及其变迁与语言的发展并没有直接的关系;但也有内在的一面:字就是表音的音节和表意的词或语素,字的形音义同汉语的发展是互动互谐的。不研究这种独特的内在关系,就很难真正地理解汉语的特性。本文是对此所作的初步探讨。 一、汉字和汉语的关系的独特类型 索绪尔把文字分为表音和表意两大体系,并说:“一个词只用一个符号表示,而这个符号却与词赖以构成的声音无关。这个符号和整个词发生关系,因此也就间接地和它所表达的观念发生关系。这种体系的典型例子就是汉字”[1]50-51。这位结构主义大师对东方的语言知道太少了,不知道“另类”的汉字,一说就错。一个汉字记录了一个音节、一个单音词,怎能说与声音无关?还是赵元任说得对:“外国文字也标义,中国文字也标音。……在两种文字的体系里,音义都有关系。”[2]46后来的布龙菲尔德也比索绪尔高明:“汉字发展了完美的表词文字体系,音符和义符连结成一个单独的复合字。”[3]360他说的“复合字”就是形声字。汉字是既表音也表义的,这是它记录汉语的两个功能。周有光称为“意音文字”[4]比较准确。赵元任提出,汉字是“一字一言的文字”(言指的是词素)[2]144,是从结构方面说的。一个字代表一个音节,也代表一个语素(或单音词)。裘锡圭说,“语素—音节文字”跟“意符音符文字”或“意符音符记号文字”[5]18,是从不同角度给汉字起的名称,这两个名称可以共存。这几种说法或着眼于结构,或着眼于功能,其实可以互相补充。 关于汉语和汉字的内在关系,首先应该研究的是汉字的形音义是如何结合成一体的?这种结合和表音文字与语言的关系有何不同?造成这种结合的原因是什么? 汉字的字形历来有“六书”之说,上世纪20年代沈兼士把六书归纳为“象形字、表意字、表音字”的“三书”,并说“最初是用形象来表示,进而用意义来表示,更进而用声音来表示,其由意符的区域渡到音符的区域的轨迹是很难明显的”[6]395。这是对字形的整体所作的分类,也指出了三种造字法的演变过程。裘锡圭的“三书说”则是对字形的分解并指明各类零件和语言的音义的联系:“跟文字所代表的词在意义上有联系的字符是意符,在语音上有联系的是音符,在语音和意义都没有联系的是记号。”[5]11隶变之后,汉字的字形已经稳定为一个个整体,经过语言和文字的许多演变之后,音符、意符都和语言的音义有了距离,就难以“见字读音”和“望文生义”了。汉字字数又逐渐增加到数万,这就造成了汉字难学、难认、难记的弊病。 从整体上说,绝大多数汉字的形、音、义是三位一体的。每一个字就是一个音节、一个意义单位(早期是词,后来是语素)。不含字义的联绵字、译音字只是一小部分。就每个个体来说,当然还有同音字、异体字、多义字等等复杂情况,但是学了一个字,同时就掌握了它的形、音、义,学了文字也就学了语词。和音素制的拼音文字相比,真有“毕其功于一役”的妙处。这就是两种截然不同类型的文字和语言的关系。 汉字标记汉语的方式是综合型的,自身的结构方式是立体化的,形音义是一体化的结构,文字的单位和语言的单位是相对应的。这种语言和文字的关系可用下图表示:

如此,语言和文字之间是深度的关联、内在的关系,形神相配、水乳交融,文字成了语言的基本结构单位。 拼音文字标记语言的方式是分析型的,结构方式是平面性的,形音义的结合是直线分层排列的,文字单位和语言单位是不相对应的。可用下图表示:

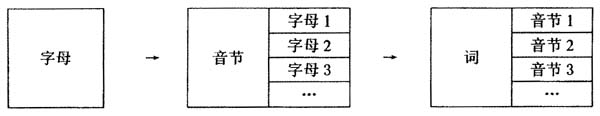

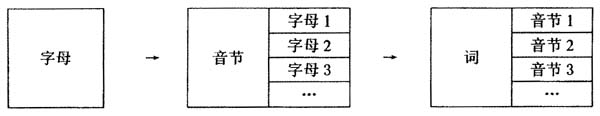

这种类型的语言是一个字母或几个字母组成一个音节,一个音节或几个音节组成一个有意义的词。语言与文字之间是浅层次的关联、外在的关系,文字(字母)只用于表音(音素),字母和音节只有组成词之后才与意义相关。确实,拼音字母大多只关乎语音而不关语意,大概是从这一点出发,索绪尔才逆推了汉字只关乎语意而不关乎语音的错误结论。这样的组合中,文字的单位(字母)少,规则单纯,拼读词语简易,但是掌握语意还得另起炉灶。 那么,汉语和汉字的关系的这种独特类型是如何形成的呢? 一切文字都是由于记录、传播语言的需要而产生的,必然体现着语言的特征。汉字应该是从甲骨文时代到隶变的秦汉这一千年间形成和定型的。这是汉语找到适合自己特点的标记方式的磨合过程。那时的上古汉语有哪些特点呢? 第一,从词汇说,上古汉语单音词占优势,从殷商到春秋战国莫不如此。有关数据已经很多。据伍宗文就《尚书》《诗经》《论语》《左传》《孟子》《吕氏春秋》等六部典籍所作统计,其中出现单音词11601个,复音词仅有4671个,相去甚远。[7]单音词都是最古老、最常用的根词。用汉字来记录单音词不必组装、一一对应,十分简便。音节数有限、词汇发展受制,汉字还可以用不同的形体来区别同音字,如《诗经》就有公工功攻/李里理鲤/羊洋阳扬杨/黄簧皇遑/桀傑偈竭等。此外,上古时期还有一批多音(异读)字,也有助于增加单音词的表现力。

如此,语言和文字之间是深度的关联、内在的关系,形神相配、水乳交融,文字成了语言的基本结构单位。 拼音文字标记语言的方式是分析型的,结构方式是平面性的,形音义的结合是直线分层排列的,文字单位和语言单位是不相对应的。可用下图表示:

如此,语言和文字之间是深度的关联、内在的关系,形神相配、水乳交融,文字成了语言的基本结构单位。 拼音文字标记语言的方式是分析型的,结构方式是平面性的,形音义的结合是直线分层排列的,文字单位和语言单位是不相对应的。可用下图表示:  这种类型的语言是一个字母或几个字母组成一个音节,一个音节或几个音节组成一个有意义的词。语言与文字之间是浅层次的关联、外在的关系,文字(字母)只用于表音(音素),字母和音节只有组成词之后才与意义相关。确实,拼音字母大多只关乎语音而不关语意,大概是从这一点出发,索绪尔才逆推了汉字只关乎语意而不关乎语音的错误结论。这样的组合中,文字的单位(字母)少,规则单纯,拼读词语简易,但是掌握语意还得另起炉灶。 那么,汉语和汉字的关系的这种独特类型是如何形成的呢? 一切文字都是由于记录、传播语言的需要而产生的,必然体现着语言的特征。汉字应该是从甲骨文时代到隶变的秦汉这一千年间形成和定型的。这是汉语找到适合自己特点的标记方式的磨合过程。那时的上古汉语有哪些特点呢? 第一,从词汇说,上古汉语单音词占优势,从殷商到春秋战国莫不如此。有关数据已经很多。据伍宗文就《尚书》《诗经》《论语》《左传》《孟子》《吕氏春秋》等六部典籍所作统计,其中出现单音词11601个,复音词仅有4671个,相去甚远。[7]单音词都是最古老、最常用的根词。用汉字来记录单音词不必组装、一一对应,十分简便。音节数有限、词汇发展受制,汉字还可以用不同的形体来区别同音字,如《诗经》就有公工功攻/李里理鲤/羊洋阳扬杨/黄簧皇遑/桀傑偈竭等。此外,上古时期还有一批多音(异读)字,也有助于增加单音词的表现力。

这种类型的语言是一个字母或几个字母组成一个音节,一个音节或几个音节组成一个有意义的词。语言与文字之间是浅层次的关联、外在的关系,文字(字母)只用于表音(音素),字母和音节只有组成词之后才与意义相关。确实,拼音字母大多只关乎语音而不关语意,大概是从这一点出发,索绪尔才逆推了汉字只关乎语意而不关乎语音的错误结论。这样的组合中,文字的单位(字母)少,规则单纯,拼读词语简易,但是掌握语意还得另起炉灶。 那么,汉语和汉字的关系的这种独特类型是如何形成的呢? 一切文字都是由于记录、传播语言的需要而产生的,必然体现着语言的特征。汉字应该是从甲骨文时代到隶变的秦汉这一千年间形成和定型的。这是汉语找到适合自己特点的标记方式的磨合过程。那时的上古汉语有哪些特点呢? 第一,从词汇说,上古汉语单音词占优势,从殷商到春秋战国莫不如此。有关数据已经很多。据伍宗文就《尚书》《诗经》《论语》《左传》《孟子》《吕氏春秋》等六部典籍所作统计,其中出现单音词11601个,复音词仅有4671个,相去甚远。[7]单音词都是最古老、最常用的根词。用汉字来记录单音词不必组装、一一对应,十分简便。音节数有限、词汇发展受制,汉字还可以用不同的形体来区别同音字,如《诗经》就有公工功攻/李里理鲤/羊洋阳扬杨/黄簧皇遑/桀傑偈竭等。此外,上古时期还有一批多音(异读)字,也有助于增加单音词的表现力。