云南省图书馆机构用户,欢迎您!

在汉语词类问题上我们面临两个困境。困境一,做到“词有定类”就“类无定职”,做到“类有定职”就“词无定类”。为摆脱这一困境,我们曾提出汉语跟其他语言一样,词类和句法成分之间符合普遍的“关联标记模式”,结论是所谓“词类和句法成分之间缺乏一一对应的关系”并不是汉语的特点,汉语的词类也能跟句法成分的功能挂上钩。困境二,满足“简约原则”就违背“扩展规约”,满足“扩展规约”就违背“简约原则”。为摆脱这一困境,我们提出汉语的词类系统中实词类属于“包含模式”,不同于印欧语的“分立模式”。汉语和印欧语的根本区别在于,一个具体范畴投射到一个对应的抽象范畴,印欧语是“实现关系”,而汉语是“构成关系”,这就是“汉语缺乏形态”这一事实背后隐藏的认知上的深层原因。

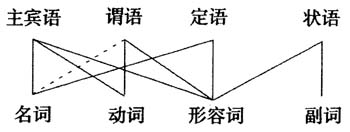

图1 印欧语的词类和句法成分 而汉语词类和句法成分的关系是错综复杂的,大致的情形如图2所示。

图1 印欧语的词类和句法成分 而汉语词类和句法成分的关系是错综复杂的,大致的情形如图2所示。  图2 汉语的词类和句法成分 动词除了做谓语还可以做主宾语,形容词除了做定语还可以做主宾语、谓语和状语,名词除了做主宾语还可做定语,一定条件下还可做谓语,只有副词是专做状语。其实在一定条件下动词也可以做定语(如“调查工作”、“合作项目”)和状语(如“拼命跑”、“区别对待”),名词也可以做状语(如“集体参加”、“重点掌握”),这些用法不见得比名词做谓语少见。这样一来,名、动、形三大类实词成了“类无定职”,词类和句法成分功能完全割裂,而我们划分词类的目的正是要作句法分析,因此词类总要跟句法成分功能挂上钩才是。 说汉语的特点是动词做主宾语时还是动词,其实这个论断的意思是汉语的动词可以“不加形态标志”而直接做主宾语。英语的动词也可以做主宾语,只不过要加形态标志而已,如在动词后加“-ing”,动词前加“to”。沈家煊(1999:246)曾指出,我们在汉语词类的划分和转类这两件事情上分别采用了两种不同的方法和标准。在划分词类时,考虑到汉语是一种缺乏形态标记的语言,因此得依靠所谓“广义的形态”,也就是词跟其他词和成分的组合能力和组合状态。然而在词是否已经转类的问题上却仍然坚持狭义的形态标准,只要动词没有加上“名词化”的形态标志,做主宾语时就还是动词,不再考虑动词在主宾语位置上“广义的形态”有没有发生变化。这样处理至少给坚持“实词不能分类”的人提供了辩驳的论据:既然转类可以只拿狭义的形态做标准,分类为什么不能也只拿狭义的形态做标准?要按狭义的形态标准,汉语的实词就不能分类。 3 关联标记模式 为了摆脱上面这个两难处境,我的办法是提出词类和句法成分的“关联标记模式”(沈家煊1997,1999:257-259)。这个模式的提出是受到Croft(1991)的启发。Croft从跨语言的角度,在词类、语义类、语用功能类三者之间建立起如下的关联标记模式: 词类 名词形容词动词 语义类事物性质 动作

图2 汉语的词类和句法成分 动词除了做谓语还可以做主宾语,形容词除了做定语还可以做主宾语、谓语和状语,名词除了做主宾语还可做定语,一定条件下还可做谓语,只有副词是专做状语。其实在一定条件下动词也可以做定语(如“调查工作”、“合作项目”)和状语(如“拼命跑”、“区别对待”),名词也可以做状语(如“集体参加”、“重点掌握”),这些用法不见得比名词做谓语少见。这样一来,名、动、形三大类实词成了“类无定职”,词类和句法成分功能完全割裂,而我们划分词类的目的正是要作句法分析,因此词类总要跟句法成分功能挂上钩才是。 说汉语的特点是动词做主宾语时还是动词,其实这个论断的意思是汉语的动词可以“不加形态标志”而直接做主宾语。英语的动词也可以做主宾语,只不过要加形态标志而已,如在动词后加“-ing”,动词前加“to”。沈家煊(1999:246)曾指出,我们在汉语词类的划分和转类这两件事情上分别采用了两种不同的方法和标准。在划分词类时,考虑到汉语是一种缺乏形态标记的语言,因此得依靠所谓“广义的形态”,也就是词跟其他词和成分的组合能力和组合状态。然而在词是否已经转类的问题上却仍然坚持狭义的形态标准,只要动词没有加上“名词化”的形态标志,做主宾语时就还是动词,不再考虑动词在主宾语位置上“广义的形态”有没有发生变化。这样处理至少给坚持“实词不能分类”的人提供了辩驳的论据:既然转类可以只拿狭义的形态做标准,分类为什么不能也只拿狭义的形态做标准?要按狭义的形态标准,汉语的实词就不能分类。 3 关联标记模式 为了摆脱上面这个两难处境,我的办法是提出词类和句法成分的“关联标记模式”(沈家煊1997,1999:257-259)。这个模式的提出是受到Croft(1991)的启发。Croft从跨语言的角度,在词类、语义类、语用功能类三者之间建立起如下的关联标记模式: 词类 名词形容词动词 语义类事物性质 动作