云南省图书馆机构用户,欢迎您!

上古音节的核心是CV,并表示单音节词根。依《切韵》,中古一四等韵只拼19纽,故黄侃以此为古本声,即19个基本声母。依我们的研究这很不够,还要作五点增改。我们汉语上古音复声母分析有“前冠音”、“后垫音”。基本复声母带流音属于声基,可作为词根的一部分进入谐声系列,前冠音不是词根成分,故而不能进入谐声系列。遇到不同部位互谐的声韵分布,要判定其声基,先要分辨含不含流音。如果含流音,那么有可能是流音声基或cr式声基。即看其谐声系列中有无单读来母以母的反切,有无舌音外的二等字,如果出现舌音与来以母通谐的这类情况,我们就拟为以流音本身为基辅音。在基本声母前加冠音的为前置性复声母,虽然不属词根,但在发展中有的冠音可以强化夺占了基声母的位置而提升。异部位互谐者,如其字声纽跟声基差异很大,又未发现流音因素,不属cr、cl、clj式基本复声母,那主要就属前冠复辅音问题,多为冠音强化夺位的结果。

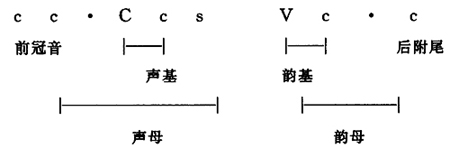

因此单个CV,即是基辅音C后声尾c、主元音V后韵尾c均处于零位状态的词根。 这个词根CV认识,对亲属语言比较中词根的认定也有重要意义,像藏文mi对汉语[民*min],khji对汉语[犬*kh[W]iin'],nji对汉语[日*njid<njig],藏文的韵尾虽处于零位,跟汉语不同,但两语的词根CV完全相同,因此其对比是可以成立的,可以据此排除无谓的疑惑。 上古汉语由于声母、韵尾均有较发达的复辅音丛,所以用CV为字根作不同变形的单音节,辨义功能就已很高,故不需要发展多音节的单词。观上古诗文(如以四言为主的《诗经》诗),上古汉语单音节单词显占优势。其中包括了CV、CVC和CCVCC,其复声母还可有cCc。 推断上古音音类的内部依据是谐声系列的切韵声韵分布,声母上同部位互谐的都可算合规,可各依其中古声类上推为单声母,不同部位的互谐则要用复声母来解释。声符就代表古词根的语音形式,同声符字之间的谐声通假等通谐行为应显示彼此具有共同的基本语音形式,即通谐行为基本上是以语言中的共形词根为基础的。谐声字原本都应该同音共形,实际不全这样,有的差别还很大,但仍都应该是以一个基形(基底形式)为中心进行变异的结果。比如“需”snjo“濡孺懦”njo“懦”nool“濡”noon“壖”njon皆以no为基根;“戌”smid“烕”hmed“滅”med皆以med为基根。 二 基本声母 依《切韵》,中古一四等韵只拼19个声母: [k组]见溪疑,[t组]端透定泥来,[ts组]精清从心,[p组]帮滂並明,[h组]晓匣影。黄侃认为此等即上古声纽,称为古本声,认为它们上古至后世未变,只要把后起变声群并溪、喻并影,“非”组并帮,“知章”并端即得古音。依我们研究,这很不够,还要作五点增改: (一)匣母古有塞擦两源,在汉代梵汉对译中分塞音g、擦音

因此单个CV,即是基辅音C后声尾c、主元音V后韵尾c均处于零位状态的词根。 这个词根CV认识,对亲属语言比较中词根的认定也有重要意义,像藏文mi对汉语[民*min],khji对汉语[犬*kh[W]iin'],nji对汉语[日*njid<njig],藏文的韵尾虽处于零位,跟汉语不同,但两语的词根CV完全相同,因此其对比是可以成立的,可以据此排除无谓的疑惑。 上古汉语由于声母、韵尾均有较发达的复辅音丛,所以用CV为字根作不同变形的单音节,辨义功能就已很高,故不需要发展多音节的单词。观上古诗文(如以四言为主的《诗经》诗),上古汉语单音节单词显占优势。其中包括了CV、CVC和CCVCC,其复声母还可有cCc。 推断上古音音类的内部依据是谐声系列的切韵声韵分布,声母上同部位互谐的都可算合规,可各依其中古声类上推为单声母,不同部位的互谐则要用复声母来解释。声符就代表古词根的语音形式,同声符字之间的谐声通假等通谐行为应显示彼此具有共同的基本语音形式,即通谐行为基本上是以语言中的共形词根为基础的。谐声字原本都应该同音共形,实际不全这样,有的差别还很大,但仍都应该是以一个基形(基底形式)为中心进行变异的结果。比如“需”snjo“濡孺懦”njo“懦”nool“濡”noon“壖”njon皆以no为基根;“戌”smid“烕”hmed“滅”med皆以med为基根。 二 基本声母 依《切韵》,中古一四等韵只拼19个声母: [k组]见溪疑,[t组]端透定泥来,[ts组]精清从心,[p组]帮滂並明,[h组]晓匣影。黄侃认为此等即上古声纽,称为古本声,认为它们上古至后世未变,只要把后起变声群并溪、喻并影,“非”组并帮,“知章”并端即得古音。依我们研究,这很不够,还要作五点增改: (一)匣母古有塞擦两源,在汉代梵汉对译中分塞音g、擦音 (h、w)还很明显。至中古在非三等混并为匣母,三等仍分为群母云母,故应恢复为两母:上古[k组]应为“见溪群疑”,[h组]改为“晓云影”。今吴语“含曷”,口语音仍为g-同梵译,虚词“乎兮”泰文仍作

(h、w)还很明显。至中古在非三等混并为匣母,三等仍分为群母云母,故应恢复为两母:上古[k组]应为“见溪群疑”,[h组]改为“晓云影”。今吴语“含曷”,口语音仍为g-同梵译,虚词“乎兮”泰文仍作 aa、

aa、 εε。 (二)上古来母为闪音r,而以母(喻四)才为边音1,因1→

εε。 (二)上古来母为闪音r,而以母(喻四)才为边音1,因1→ →j弱化至中古方演变入三等。所以上古[t组]应再增“以”母。但要注意,上古以母还得除外一批前元音重纽各韵的合口字“营颖尹匀捐唯睿役鴪”之类。它们上古原为云母(喻三)合口字,中古因前元音影响方混入以母,唐五代《千字文》藏文注音“营

→j弱化至中古方演变入三等。所以上古[t组]应再增“以”母。但要注意,上古以母还得除外一批前元音重纽各韵的合口字“营颖尹匀捐唯睿役鴪”之类。它们上古原为云母(喻三)合口字,中古因前元音影响方混入以母,唐五代《千字文》藏文注音“营 we尹

we尹 win”尚可见到其仍读云母的残留。高本汉《汉语的词族》把“颖”跟牙音字“梗荆穬”列为同族词,王力《同源字论》批评说“从语音方面看,‘颖’是喻母四等字,在上古属舌音,不可能和这些牙音字同源”。先生未注意到谐声表明这类字上古实是喉牙音,理应划归喻三而非喻四。(注:条件是重纽四等合口。) (三)上古有一套清鼻流音分“抚哭滩胎宠”5母,皆清音带气流[-h],故中古都变入次清: [抚]mh茆賵派→ph [哭]

win”尚可见到其仍读云母的残留。高本汉《汉语的词族》把“颖”跟牙音字“梗荆穬”列为同族词,王力《同源字论》批评说“从语音方面看,‘颖’是喻母四等字,在上古属舌音,不可能和这些牙音字同源”。先生未注意到谐声表明这类字上古实是喉牙音,理应划归喻三而非喻四。(注:条件是重纽四等合口。) (三)上古有一套清鼻流音分“抚哭滩胎宠”5母,皆清音带气流[-h],故中古都变入次清: [抚]mh茆賵派→ph [哭] h髡闓甈→kh、→khj杵 [滩]nh帑恥退 [胎]lh通汤滔 [宠]rh獭軆瘳→th 它们属于单声母,跟变入晓母的另一种清鼻流音“hm悔荒忽兄、h

h髡闓甈→kh、→khj杵 [滩]nh帑恥退 [胎]lh通汤滔 [宠]rh獭軆瘳→th 它们属于单声母,跟变入晓母的另一种清鼻流音“hm悔荒忽兄、h 浒谑虺獻、hn漢蠚、hl咍忚、hr嘐欸咦”不属一类,后者属于带h-冠音的复声母系列。 又nh、lh带冠音s-时可形成“清”母字,如“千snhiin、七snhid”,(注:“千”为“人”声njin,越语nghin,“七”独龙语景颇语s-nit、载瓦语nit、错那门巴语nis词根都是ni。)“帨”舒芮切hljods,又此芮切slhods。 (四)上古没有塞擦音,[s组]原只有擦音“心s、从z、清sh”。擦音才可结合-r、-l,有如藏文的sr、sl、zl。汉代后“清sh”“从z”才塞擦化为tsh、dz,跟藏文z变dz相似。精母ts也是汉代后才塞擦化形成的,原大多来自上古

浒谑虺獻、hn漢蠚、hl咍忚、hr嘐欸咦”不属一类,后者属于带h-冠音的复声母系列。 又nh、lh带冠音s-时可形成“清”母字,如“千snhiin、七snhid”,(注:“千”为“人”声njin,越语nghin,“七”独龙语景颇语s-nit、载瓦语nit、错那门巴语nis词根都是ni。)“帨”舒芮切hljods,又此芮切slhods。 (四)上古没有塞擦音,[s组]原只有擦音“心s、从z、清sh”。擦音才可结合-r、-l,有如藏文的sr、sl、zl。汉代后“清sh”“从z”才塞擦化为tsh、dz,跟藏文z变dz相似。精母ts也是汉代后才塞擦化形成的,原大多来自上古 s、

s、 z、sl’,如“晶”即“星”古文,“旌”亦从“生”声,“酒子造”与“酉李閵”通谐。“精”母原非基本声母,故上古基本声母表应减去精母。

z、sl’,如“晶”即“星”古文,“旌”亦从“生”声,“酒子造”与“酉李閵”通谐。“精”母原非基本声母,故上古基本声母表应减去精母。