云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文全面回顾19世纪以来音变研究理论以及方法的变迁,在此基础上提出今后音变研究的趋势和方向。

g/γ。非日耳曼的清不送气塞音对应于英语日耳曼的擦音;非日耳曼的浊不送塞音气对应于日耳曼的清不送气塞音;非日耳曼的浊送气塞音对应于日耳曼的浊塞音或浊擦音。后来认为后者是前者的演变结果。 格里姆的研究跟前人不同之处是:第一,他在文章里列举的古典语言之多是前人没有的,仅古文献语言有梵文、希腊文、拉丁文、哥德文(Gothic)、古高地德文(Old High German)、立陶宛文(Lithuanian)、斯拉夫文、古挪威文(Old Norse)等,几乎包括了这一时期所有重要的印欧语古文献语言,所以是名副其实的语言比较。第二,排列了大量例子,比如要说明非日耳曼语与日耳曼语有p-f的对应,他几乎把重要语言里具有p或f的对应词全部列出。所以上述对应是系统的对应。第三,他已经注意到了所比较项目在词首或词中的区别,如古哥德语缺少词首的p。第四,作为一个严谨的语言学家,他把不能解决的“例外”也统统列出,而正是这些例外为以后Hermann Grassmann、Karl Verner的进一步研究提供了宝贵的素材。 新语法学派在Grimm、Grassmann、Verner等人音变研究的基础上提出了著名的规则音变论,即语音变化是规则的,即使有例外也是受另外的规则支配;破坏规则音变的原因是类推或假借;音变只受语音条件制约,不受其他非语音因素的制约。规则音变奠定了历史语言学的基础。要全面了解早期印欧语学者的观点还得从他们处理的材料说起。印欧语各大语族都有早期的历史文献,印度—伊朗语族、阿纳多林(Anatolian)语族、希腊语族、意大利语族等都有公元前的文献,其他语族公元后的文献也极为丰富且都属拼音文字,所以比较各语言的早期文献可以发现语音演变的轨迹,William Jones正是在比较早期梵文、希腊文、拉丁文、哥德文等之后得出这些语言是亲属语言的推测。他在那篇标志开启历史语言学的著名宣言书(Jones 1786)里就曾对梵语构词形态之丰富表示赞叹,比如名词有8种格形态,希腊语有5种,拉丁语是6种,而现代英语只有2种。古典梵文有四套塞音:清不送气、清送气、浊不送气、浊送气,而现代印欧语里很少有保留四套塞音的语言。所以新语法学派前的历史语言家常持语言衰变论(decay)的观点。Grimm's Law的发现打破了衰变论的观点。Grimm用T(tenuis)代表清不送气塞音,A(aspirate)代表送气塞音和擦音(包括清浊),M(mediae)代表浊不送气塞音,上述的对应正好是一个循环:Tenuis“k”变为日耳曼语的aspirate“x/h”;aspirate“gh”变为日耳曼语的media“g”;media“g”变为日耳曼语的tenuis“k”。随着Grimm's Law、Verner's Law、Grassmann's Law的发现,人们逐渐抛弃了衰变论。此外,早期的学者还提出过其他各种解释,甚至气候、地形、海拔高度等也认为是音变的原因。不过这一时期最为著名的是新语法学派的“理想目标值飘移”学说(shift of the idealized‘target’)。1880年,新语法学派的代表人物Hermann Paul在Principles of Linguistic Science一文里指出,每个人的发音不可能完全一样,在一个目标值所允许的低度偏差(low-leveldeviations)的范围里是不会发生音变的,这种低度偏差范围就好像一个挂钟的形状,绝大多数的偏差非常靠近目标值,以至于只有受过训练的语音学家才能分辨得出。当偏差飘移出这个允许的目标范围,音变就开始了,而飘移的原因或机制是为了发音上的省力(ease of articulation),比如拉丁语的septem演变为意大利语的sette,在快速的语流中,发两个部位相同的t总比发部位不同的pt要容易。F.Max Müller解释格里姆定律时说:发送气音需很大的能量,……开始要用扩张肌使得声带最终打开到最大程度。为了更经济和省力地运用肌肉,就用一个不送气的代替一个送气的(Müller 1864)。Paul的学说对19世纪的历史语言学有很大影响,他提出了语言变异的概念,而“低度偏差范围”跟音位变体有很大的相似之处。 但是,Paul的“理想目标值飘移”有3点值得商榷:(1)怎么样才能观察到这种低度偏差的大小,换句话说可允许的低度偏差的范围有多大;(2)同一语言里各个目标值的低度偏差范围是否相同,不同语言里这种范围是否有差距?(3)飘移目标值的方向、时间由什么因素决定?同样,发音省力说同样也遇到一些难以克服的障碍:第一,从现在的研究看,音变机制绝非只有一种制约因素在起作用。不错,尽管音变有省力的驱动力,但是语言是交际工具,还需要清晰,所以保持清晰是省力的“反作用力”;同时,各种语言的音系结构等其他因素会制约省力的实施。第二, “省力”这个概念不好拿捏。一个音段变为两个音段,两个音段变为三个音段等似乎是跟“省力”背道而驰的“费力”,但从原始印欧语(PIE)到日耳曼语里这种音变很常见:*sr>str,英语的stream,德语str

g/γ。非日耳曼的清不送气塞音对应于英语日耳曼的擦音;非日耳曼的浊不送塞音气对应于日耳曼的清不送气塞音;非日耳曼的浊送气塞音对应于日耳曼的浊塞音或浊擦音。后来认为后者是前者的演变结果。 格里姆的研究跟前人不同之处是:第一,他在文章里列举的古典语言之多是前人没有的,仅古文献语言有梵文、希腊文、拉丁文、哥德文(Gothic)、古高地德文(Old High German)、立陶宛文(Lithuanian)、斯拉夫文、古挪威文(Old Norse)等,几乎包括了这一时期所有重要的印欧语古文献语言,所以是名副其实的语言比较。第二,排列了大量例子,比如要说明非日耳曼语与日耳曼语有p-f的对应,他几乎把重要语言里具有p或f的对应词全部列出。所以上述对应是系统的对应。第三,他已经注意到了所比较项目在词首或词中的区别,如古哥德语缺少词首的p。第四,作为一个严谨的语言学家,他把不能解决的“例外”也统统列出,而正是这些例外为以后Hermann Grassmann、Karl Verner的进一步研究提供了宝贵的素材。 新语法学派在Grimm、Grassmann、Verner等人音变研究的基础上提出了著名的规则音变论,即语音变化是规则的,即使有例外也是受另外的规则支配;破坏规则音变的原因是类推或假借;音变只受语音条件制约,不受其他非语音因素的制约。规则音变奠定了历史语言学的基础。要全面了解早期印欧语学者的观点还得从他们处理的材料说起。印欧语各大语族都有早期的历史文献,印度—伊朗语族、阿纳多林(Anatolian)语族、希腊语族、意大利语族等都有公元前的文献,其他语族公元后的文献也极为丰富且都属拼音文字,所以比较各语言的早期文献可以发现语音演变的轨迹,William Jones正是在比较早期梵文、希腊文、拉丁文、哥德文等之后得出这些语言是亲属语言的推测。他在那篇标志开启历史语言学的著名宣言书(Jones 1786)里就曾对梵语构词形态之丰富表示赞叹,比如名词有8种格形态,希腊语有5种,拉丁语是6种,而现代英语只有2种。古典梵文有四套塞音:清不送气、清送气、浊不送气、浊送气,而现代印欧语里很少有保留四套塞音的语言。所以新语法学派前的历史语言家常持语言衰变论(decay)的观点。Grimm's Law的发现打破了衰变论的观点。Grimm用T(tenuis)代表清不送气塞音,A(aspirate)代表送气塞音和擦音(包括清浊),M(mediae)代表浊不送气塞音,上述的对应正好是一个循环:Tenuis“k”变为日耳曼语的aspirate“x/h”;aspirate“gh”变为日耳曼语的media“g”;media“g”变为日耳曼语的tenuis“k”。随着Grimm's Law、Verner's Law、Grassmann's Law的发现,人们逐渐抛弃了衰变论。此外,早期的学者还提出过其他各种解释,甚至气候、地形、海拔高度等也认为是音变的原因。不过这一时期最为著名的是新语法学派的“理想目标值飘移”学说(shift of the idealized‘target’)。1880年,新语法学派的代表人物Hermann Paul在Principles of Linguistic Science一文里指出,每个人的发音不可能完全一样,在一个目标值所允许的低度偏差(low-leveldeviations)的范围里是不会发生音变的,这种低度偏差范围就好像一个挂钟的形状,绝大多数的偏差非常靠近目标值,以至于只有受过训练的语音学家才能分辨得出。当偏差飘移出这个允许的目标范围,音变就开始了,而飘移的原因或机制是为了发音上的省力(ease of articulation),比如拉丁语的septem演变为意大利语的sette,在快速的语流中,发两个部位相同的t总比发部位不同的pt要容易。F.Max Müller解释格里姆定律时说:发送气音需很大的能量,……开始要用扩张肌使得声带最终打开到最大程度。为了更经济和省力地运用肌肉,就用一个不送气的代替一个送气的(Müller 1864)。Paul的学说对19世纪的历史语言学有很大影响,他提出了语言变异的概念,而“低度偏差范围”跟音位变体有很大的相似之处。 但是,Paul的“理想目标值飘移”有3点值得商榷:(1)怎么样才能观察到这种低度偏差的大小,换句话说可允许的低度偏差的范围有多大;(2)同一语言里各个目标值的低度偏差范围是否相同,不同语言里这种范围是否有差距?(3)飘移目标值的方向、时间由什么因素决定?同样,发音省力说同样也遇到一些难以克服的障碍:第一,从现在的研究看,音变机制绝非只有一种制约因素在起作用。不错,尽管音变有省力的驱动力,但是语言是交际工具,还需要清晰,所以保持清晰是省力的“反作用力”;同时,各种语言的音系结构等其他因素会制约省力的实施。第二, “省力”这个概念不好拿捏。一个音段变为两个音段,两个音段变为三个音段等似乎是跟“省力”背道而驰的“费力”,但从原始印欧语(PIE)到日耳曼语里这种音变很常见:*sr>str,英语的stream,德语str men词首的str-都来源于原始印欧语的*sr。像格里姆定律,如果为了省力,说话者应该是第二个送气音变为不送气,而不是相反。 二 结构主义对音变的研究 1.美国结构主义的音变研究 到了19世纪末20世纪初,历史语言学进入一个崭新时代。索绪尔以及以后的结构主义流派强调共时语言的描写和对共时系统的研究,他们把共时平面语言看作是一个静止的自足的系统,语言单位在这个系统中通过聚合和组合关系交织成一个平衡的体系,整个语言结构是一种同质系统。所以,语音演变的研究就可以看作是对这些不同的共时同质音系之间差异的研究,而语音的演变机制被认为是音系结构失去了某种平衡,从而引起整个音系结构的重新调整。在这方面,布龙菲尔德的音变观点最为典型,他说语音的演变其实是一个语音系统里的音位的变化(Bloomfield 1933),所以结构主义更看重音位的合并、音位的分裂、音系的调整等音变现象。如果语音变化只涉及具体音质而不涉及音位,那这种变化被认为是表面而没有语言学意义,或者说不是语言学意义上的演变。结构主义学派把这种不涉及音位的语音变化称为“移动”。例如,古英语名词的一种单复数是在单数后加复数后缀-i,单数是

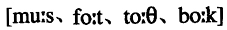

men词首的str-都来源于原始印欧语的*sr。像格里姆定律,如果为了省力,说话者应该是第二个送气音变为不送气,而不是相反。 二 结构主义对音变的研究 1.美国结构主义的音变研究 到了19世纪末20世纪初,历史语言学进入一个崭新时代。索绪尔以及以后的结构主义流派强调共时语言的描写和对共时系统的研究,他们把共时平面语言看作是一个静止的自足的系统,语言单位在这个系统中通过聚合和组合关系交织成一个平衡的体系,整个语言结构是一种同质系统。所以,语音演变的研究就可以看作是对这些不同的共时同质音系之间差异的研究,而语音的演变机制被认为是音系结构失去了某种平衡,从而引起整个音系结构的重新调整。在这方面,布龙菲尔德的音变观点最为典型,他说语音的演变其实是一个语音系统里的音位的变化(Bloomfield 1933),所以结构主义更看重音位的合并、音位的分裂、音系的调整等音变现象。如果语音变化只涉及具体音质而不涉及音位,那这种变化被认为是表面而没有语言学意义,或者说不是语言学意义上的演变。结构主义学派把这种不涉及音位的语音变化称为“移动”。例如,古英语名词的一种单复数是在单数后加复数后缀-i,单数是 ,对应的复数分别是

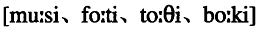

,对应的复数分别是 ,-i引起前面的元音发生umlaut同化音变,所以这些复数形式又分别变为

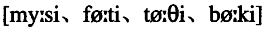

,-i引起前面的元音发生umlaut同化音变,所以这些复数形式又分别变为 。对结构主义学派来说,这种音变只是音质变化,并不影响英语的音系格局,因为[y、

。对结构主义学派来说,这种音变只是音质变化,并不影响英语的音系格局,因为[y、 ]的出现是可预测的,是由于后面有个-i,所以它们只是/u/和/o/的音位变体:只有当某一时期-i丢失,

]的出现是可预测的,是由于后面有个-i,所以它们只是/u/和/o/的音位变体:只有当某一时期-i丢失, 等形成对立,才是真正的语音变化。

等形成对立,才是真正的语音变化。