云南省图书馆机构用户,欢迎您!

考察“通过创造知识培养人才”和“通过培养人才创造知识”两种不同的政策逻辑,梳理从《科学:没有止境的前沿》到《美国竞争法》颁布的60多年间美国知识和人才相关政策演化进程,展示了政策逻辑演化过程中社会因素的影响和社会系统本身的惯性,预示着可能引发美国科技和教育政策的新一轮向“人才培养”逻辑的转变和以人才为基础的经济时代的到来。

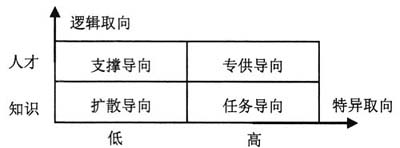

图1 引入政策逻辑维度之后的科技政策划分 二、两种逻辑的争论:从NSF的成立谈起 美国有重视教育的传统,1642年马萨诸塞州就颁布法律实施强制教育,华盛顿、杰弗逊等人也将教育看作是美国立国的根基。③ 在杜威等进步主义教育思想的影响下,教育这种人才培养的主体形式被看作是全体国民的一种公共福利。到19世纪60年代,美国内战诸多“不得不”的事务,让政府意识到干预知识创造的必要。 二战即将结束之际,1945年万尼瓦尔·布什的著名报告《科学:没有止境的前沿》④ 问世了。除了关于基础研究是技术进步的带路人这个对后来影响很大的观点之外,将知识创造和人才培养一并纳入到“国家福利”的光环之下也堪称该报告的一大创举。然而,在基础研究重要性的说明上更多地强调了其可能带来的经济效益,而将科学人才方面的内容搁置在其他部分的做法,却也为后来知识创造和人才培养在制度设计上的分离埋下了伏笔。 布什的主要反对者是以国会议员基尔戈为首的“保守派”⑤。和布什所倡导的通过科学家创造知识,形成经济和社会绩效,然后再惠及普通公众的逻辑不同,基尔戈更加强调对人才的关注。他认为,国家科学基金会(NSF)的主要任务不是提供新知识(尽管提供新知识这一点是毫无疑问的),而是培养科学家;有更多的人能够具备掌握科学技术的能力——这也是一种更普遍意义上的公共福利——再通过人才而不仅仅是知识的供给来促进社会发展。NSF几年之后得以成立,并不代表着“布什模式”的完胜。在“布什模式”的反对者看来,学术界内部的自由其实意味着某种程度上对于普通民众的不平等。杜鲁门总统也终以不能“将重大的国家决策权、大笔公共基金的支出权及重要的政府职能授予私人团体”为名,保留了政府对于NSF官员的任命权。不管怎样,在这场政策逻辑的争论中,创造知识的逻辑依靠“外部危机”取得了胜利,并由此导致了科技相对于教育的优势地位的惯性⑥。 三、应对危机的政策逻辑及其路径依赖 NSF的成立,代表着美国以创造知识为主要目标的科学技术体系的形成。其后初期发展中,政策更多集中在“任务导向”层面,如建立起美国原子能委员会(AEC,1946)、美国海军研究局(ONR,1946)和美国国家卫生研究所(NIH,1948)等科技机构。再后,科技政策也经历了从“任务导向”向“扩散导向”的转变⑦,但以知识创造为核心的政策逻辑仍然由于一次次“危机”的出现而得以长久保持。 到1973年石油危机爆发以前,冷战及美苏竞赛成为美国科技政策的推动力。竞赛刺激了美国政府对科技的广泛支持,并保持了高额军费预算和科研经费投入。1957-1967年联邦政府的R&D经费急剧增长了4倍。NSF的拨款也大幅增长,从1957财年的4000万美元增加到1967财年的4.65亿美元。相应的,“任务导向型”的知识创造模式因特殊的外部环境而强化。尽管诸多大科学研究项目也使科学人才得到培养和锻炼,但这显然并不是该阶段科技政策的重点。

图1 引入政策逻辑维度之后的科技政策划分 二、两种逻辑的争论:从NSF的成立谈起 美国有重视教育的传统,1642年马萨诸塞州就颁布法律实施强制教育,华盛顿、杰弗逊等人也将教育看作是美国立国的根基。③ 在杜威等进步主义教育思想的影响下,教育这种人才培养的主体形式被看作是全体国民的一种公共福利。到19世纪60年代,美国内战诸多“不得不”的事务,让政府意识到干预知识创造的必要。 二战即将结束之际,1945年万尼瓦尔·布什的著名报告《科学:没有止境的前沿》④ 问世了。除了关于基础研究是技术进步的带路人这个对后来影响很大的观点之外,将知识创造和人才培养一并纳入到“国家福利”的光环之下也堪称该报告的一大创举。然而,在基础研究重要性的说明上更多地强调了其可能带来的经济效益,而将科学人才方面的内容搁置在其他部分的做法,却也为后来知识创造和人才培养在制度设计上的分离埋下了伏笔。 布什的主要反对者是以国会议员基尔戈为首的“保守派”⑤。和布什所倡导的通过科学家创造知识,形成经济和社会绩效,然后再惠及普通公众的逻辑不同,基尔戈更加强调对人才的关注。他认为,国家科学基金会(NSF)的主要任务不是提供新知识(尽管提供新知识这一点是毫无疑问的),而是培养科学家;有更多的人能够具备掌握科学技术的能力——这也是一种更普遍意义上的公共福利——再通过人才而不仅仅是知识的供给来促进社会发展。NSF几年之后得以成立,并不代表着“布什模式”的完胜。在“布什模式”的反对者看来,学术界内部的自由其实意味着某种程度上对于普通民众的不平等。杜鲁门总统也终以不能“将重大的国家决策权、大笔公共基金的支出权及重要的政府职能授予私人团体”为名,保留了政府对于NSF官员的任命权。不管怎样,在这场政策逻辑的争论中,创造知识的逻辑依靠“外部危机”取得了胜利,并由此导致了科技相对于教育的优势地位的惯性⑥。 三、应对危机的政策逻辑及其路径依赖 NSF的成立,代表着美国以创造知识为主要目标的科学技术体系的形成。其后初期发展中,政策更多集中在“任务导向”层面,如建立起美国原子能委员会(AEC,1946)、美国海军研究局(ONR,1946)和美国国家卫生研究所(NIH,1948)等科技机构。再后,科技政策也经历了从“任务导向”向“扩散导向”的转变⑦,但以知识创造为核心的政策逻辑仍然由于一次次“危机”的出现而得以长久保持。 到1973年石油危机爆发以前,冷战及美苏竞赛成为美国科技政策的推动力。竞赛刺激了美国政府对科技的广泛支持,并保持了高额军费预算和科研经费投入。1957-1967年联邦政府的R&D经费急剧增长了4倍。NSF的拨款也大幅增长,从1957财年的4000万美元增加到1967财年的4.65亿美元。相应的,“任务导向型”的知识创造模式因特殊的外部环境而强化。尽管诸多大科学研究项目也使科学人才得到培养和锻炼,但这显然并不是该阶段科技政策的重点。