云南省图书馆机构用户,欢迎您!

汉语史上的“深摄结构”是一个已经消失的地平线。它的原始面貌由四个支柱组成:开口一、三等(em,im),合口一、三等(um,ium)。这个结构的时代纵深应在一千四百年以前。到了公元601年左右,两根支柱(em,ium)先行崩塌,散落于野,隐名埋姓,足不出户。另外两个支柱,一个(im)屹立不摇,成为后世深摄结构的中流砥柱;另一个(um)琵琶别抱,踏入名门豪宅,从此讳莫如深。

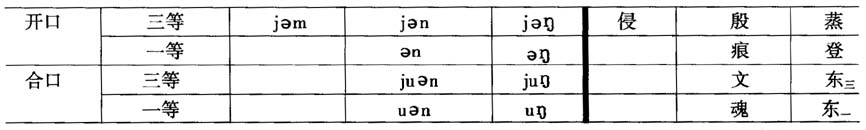

我们很想知道:这种系统性的空格到底是代表原始风貌,“生民以来,固常然矣”?还是代表“字有更革,音有转移”之后的演变结果?答案显然无法由历史文献寻绎,因为上列格局就是依据文献材料提供的信息铸造出来的。面对这种状况,我们只有别出蹊径,另外设法。从比较法严格执行的结果去看,这些空格原先都有特定族群驻扎;时移势易,历经变迁之后才浮现空格。 比较法是逻辑推演工具,运行所依主要为规律性假设(the regularity hypothesis)和一致性原则( uniformitarianism)。执行比较法所得的结果和文献材料所载往往不相一致。例如现代罗曼语(Romance languages)据说都是古典拉丁语(Classical Latin)的子孙,可是从现代罗曼语形式重建出来的祖语和古典拉丁语并不相同[1]111。有了这种了解,假使发现:从现代汉语方言投射出来的古代汉语面貌和古代音韵名目非尽一致,那是一点也不意外的。简言之,“深摄结构”的探讨集文献法与比较法的问题于一身。这样说不免予人以“把文献法与比较法对立起来”的印象。应该指出,这个印象是一个错觉;执行比较法仍可参考文献数据,只是不能受古代音韵名目所束缚。参考并非依赖,其间的分际只有经过适当辩证之后才能分晓。 一 深摄结构 所谓“深摄结构”是说,假使上列三个空格都有实质内容,那么在*-m尾韵就有与臻摄开合一三等相配的一系列韵母。为了便于讨论,我们把上文所列的表稍作如下调整(入声只要把鼻音尾改为同部位的塞音尾,不另列):

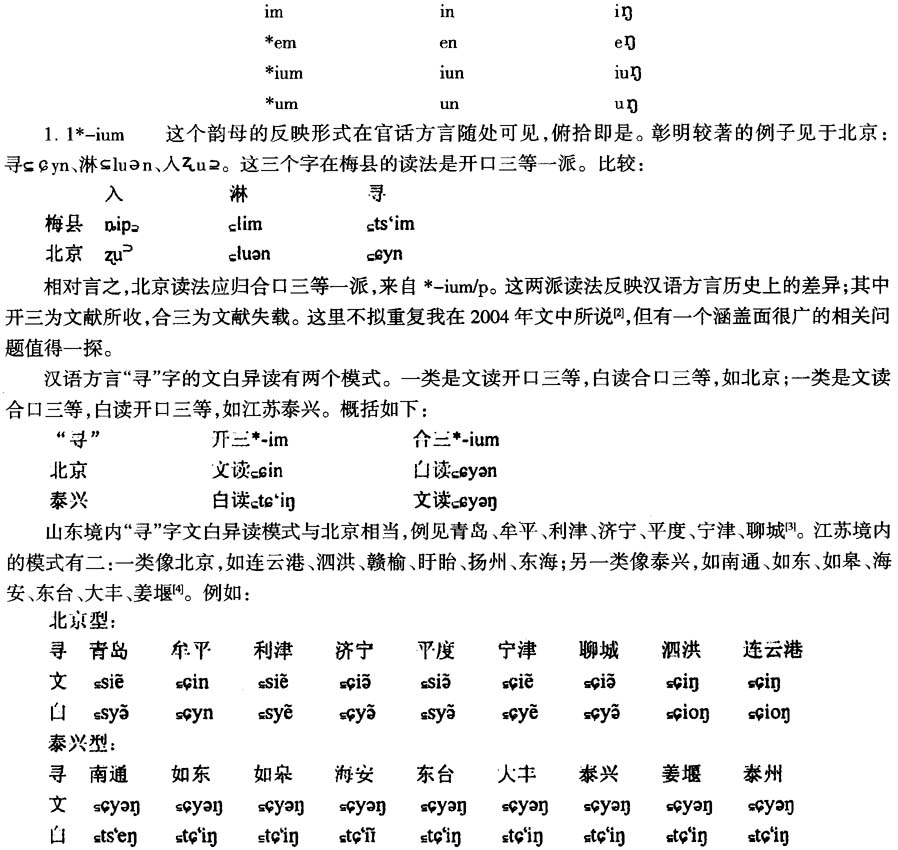

我们很想知道:这种系统性的空格到底是代表原始风貌,“生民以来,固常然矣”?还是代表“字有更革,音有转移”之后的演变结果?答案显然无法由历史文献寻绎,因为上列格局就是依据文献材料提供的信息铸造出来的。面对这种状况,我们只有别出蹊径,另外设法。从比较法严格执行的结果去看,这些空格原先都有特定族群驻扎;时移势易,历经变迁之后才浮现空格。 比较法是逻辑推演工具,运行所依主要为规律性假设(the regularity hypothesis)和一致性原则( uniformitarianism)。执行比较法所得的结果和文献材料所载往往不相一致。例如现代罗曼语(Romance languages)据说都是古典拉丁语(Classical Latin)的子孙,可是从现代罗曼语形式重建出来的祖语和古典拉丁语并不相同[1]111。有了这种了解,假使发现:从现代汉语方言投射出来的古代汉语面貌和古代音韵名目非尽一致,那是一点也不意外的。简言之,“深摄结构”的探讨集文献法与比较法的问题于一身。这样说不免予人以“把文献法与比较法对立起来”的印象。应该指出,这个印象是一个错觉;执行比较法仍可参考文献数据,只是不能受古代音韵名目所束缚。参考并非依赖,其间的分际只有经过适当辩证之后才能分晓。 一 深摄结构 所谓“深摄结构”是说,假使上列三个空格都有实质内容,那么在*-m尾韵就有与臻摄开合一三等相配的一系列韵母。为了便于讨论,我们把上文所列的表稍作如下调整(入声只要把鼻音尾改为同部位的塞音尾,不另列):  这两个模式文白异读呈交叉分布,各有来历,不可同日而语。1.白读是方言固有的,文读是从标准语透过文教势力传进来的。据此,文读传入以前,汉语方言“寻”字已有合三与开三两派读法:北京型是合口三等,泰兴型是开口三等。2.历史文献著录的是开口三等一派,因为《切韵》把“寻”字列与他字同韵,《韵镜》把整韵归在同一音韵地位。据此,北京型的合口三等读法是文献失载,散落于野的,早于《切韵》的读法。3.北京型白读沿袭方言固有合口三等读法,后来才从中原传入开口三等读法。泰兴的读法原来与梅县一样是开口三等,后来才从北京传入合口三等一派。因为北京合口三等读法根深蒂固,开口三等读法虽然引进来,但始终不敌固有势力,困守一隅(词汇分布有限)。结果,北京“寻”字以合口三等姿态传入泰兴等地成为通泰一带的文读。 总结言之,不管作为文读还是白读,侵韵的合口三等读法都不是无头之水。它是比《切韵》还要早的汉语史现象,由于散落于野,并未受到文献的搜录。 1.2*-um 汉语史上是否曾经存在过*um类的韵母?从种种迹象来看,答案是肯定的。假如我们看到-ium现身,我们有理由设想它的“韵基”(-um)应在不远,此其一;如果一个韵母系统有

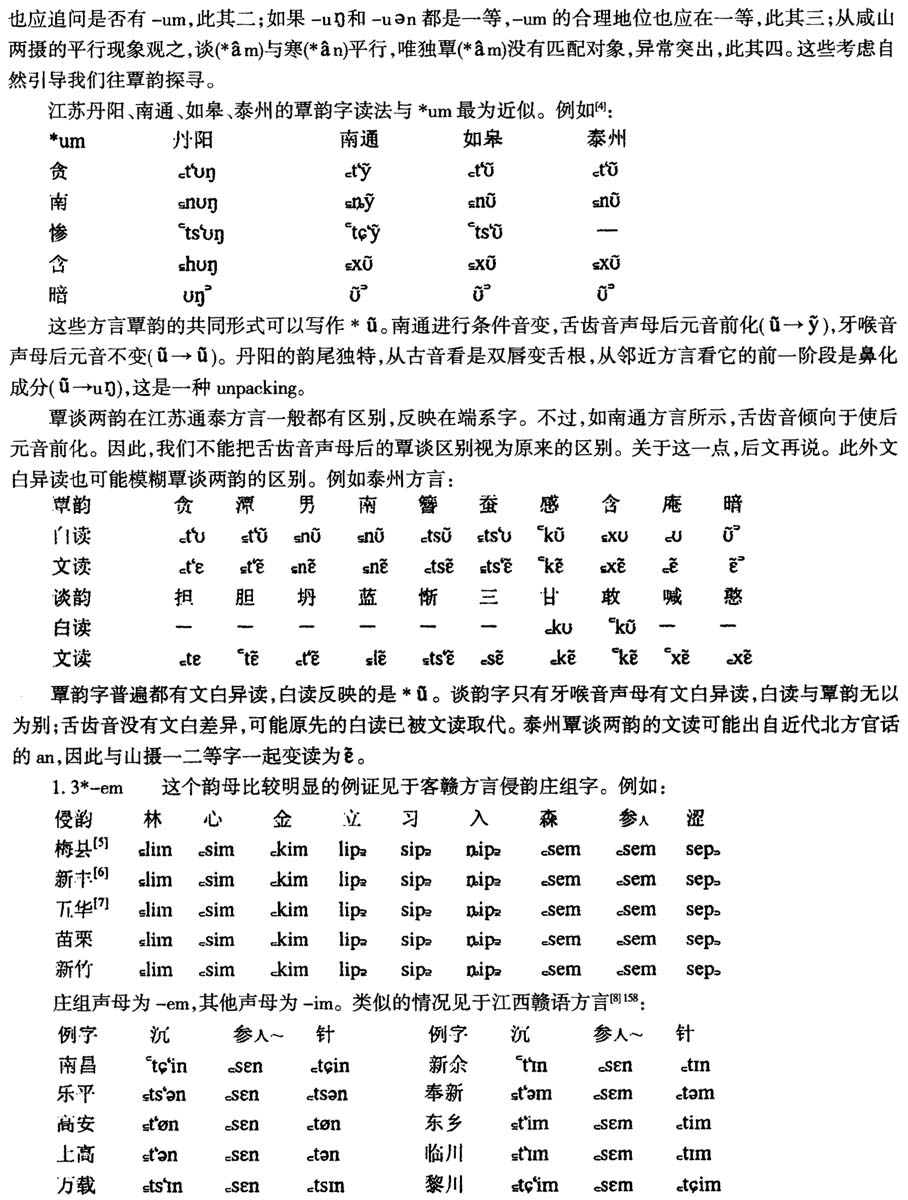

这两个模式文白异读呈交叉分布,各有来历,不可同日而语。1.白读是方言固有的,文读是从标准语透过文教势力传进来的。据此,文读传入以前,汉语方言“寻”字已有合三与开三两派读法:北京型是合口三等,泰兴型是开口三等。2.历史文献著录的是开口三等一派,因为《切韵》把“寻”字列与他字同韵,《韵镜》把整韵归在同一音韵地位。据此,北京型的合口三等读法是文献失载,散落于野的,早于《切韵》的读法。3.北京型白读沿袭方言固有合口三等读法,后来才从中原传入开口三等读法。泰兴的读法原来与梅县一样是开口三等,后来才从北京传入合口三等一派。因为北京合口三等读法根深蒂固,开口三等读法虽然引进来,但始终不敌固有势力,困守一隅(词汇分布有限)。结果,北京“寻”字以合口三等姿态传入泰兴等地成为通泰一带的文读。 总结言之,不管作为文读还是白读,侵韵的合口三等读法都不是无头之水。它是比《切韵》还要早的汉语史现象,由于散落于野,并未受到文献的搜录。 1.2*-um 汉语史上是否曾经存在过*um类的韵母?从种种迹象来看,答案是肯定的。假如我们看到-ium现身,我们有理由设想它的“韵基”(-um)应在不远,此其一;如果一个韵母系统有 ,我们

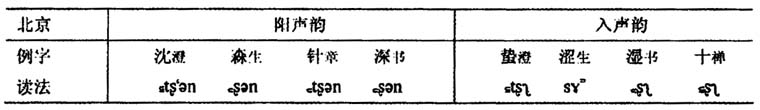

,我们  北京也有具体而微的反映,庄组“涩”字的韵母与众不同。例如:

北京也有具体而微的反映,庄组“涩”字的韵母与众不同。例如:  这些方言庄组字韵母的突出色彩和上文南通覃韵的条件分化并不相同。因为庄组韵母的独特性不只见于侵韵,也不只见于客赣方言,它在汉语语音史研究上别具意义。 假使我们暂时把细节放在一边而纯依重建做法,那么上文的三个空格显然曾经是个实户;传统的深开三

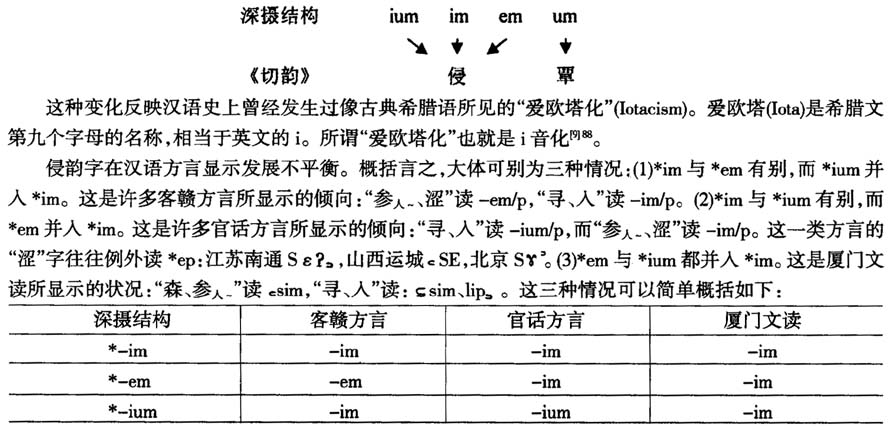

这些方言庄组字韵母的突出色彩和上文南通覃韵的条件分化并不相同。因为庄组韵母的独特性不只见于侵韵,也不只见于客赣方言,它在汉语语音史研究上别具意义。 假使我们暂时把细节放在一边而纯依重建做法,那么上文的三个空格显然曾经是个实户;传统的深开三 系汇聚更早时期的深开一与深合三两韵而成。图示如下:

系汇聚更早时期的深开一与深合三两韵而成。图示如下:  从中不难看到:在汉语方言的音读模式当中,只有厦门文读与《切韵》最为一致;其余两个模式超越《切韵》系统,应该来自“前切韵”(Pre-Qieyun)时期。 深摄结构突出了两个比较尖锐的问题。第一,覃韵在文献上(韵图)注记的音韵地位是开口一等,为什么比较法执行的结果(*um)相当于合口一等?第二,庄组在韵图居二三等地位,为什么与庄组相配的韵母(*em)在深摄结构里应视同一等?这两个问题有必要扩大视野去加以探照。附此一说:文献上看不出覃韵与哪个韵构成一三等关系,因此引发不少推测。有人认为覃凡相配,Iol。这种说法从文献上看已可谓力透纸背,不同流俗。就比较法言之,*um与*ium构成合口一三等关系,前者是覃韵,后者是侵韵部分字。

从中不难看到:在汉语方言的音读模式当中,只有厦门文读与《切韵》最为一致;其余两个模式超越《切韵》系统,应该来自“前切韵”(Pre-Qieyun)时期。 深摄结构突出了两个比较尖锐的问题。第一,覃韵在文献上(韵图)注记的音韵地位是开口一等,为什么比较法执行的结果(*um)相当于合口一等?第二,庄组在韵图居二三等地位,为什么与庄组相配的韵母(*em)在深摄结构里应视同一等?这两个问题有必要扩大视野去加以探照。附此一说:文献上看不出覃韵与哪个韵构成一三等关系,因此引发不少推测。有人认为覃凡相配,Iol。这种说法从文献上看已可谓力透纸背,不同流俗。就比较法言之,*um与*ium构成合口一三等关系,前者是覃韵,后者是侵韵部分字。