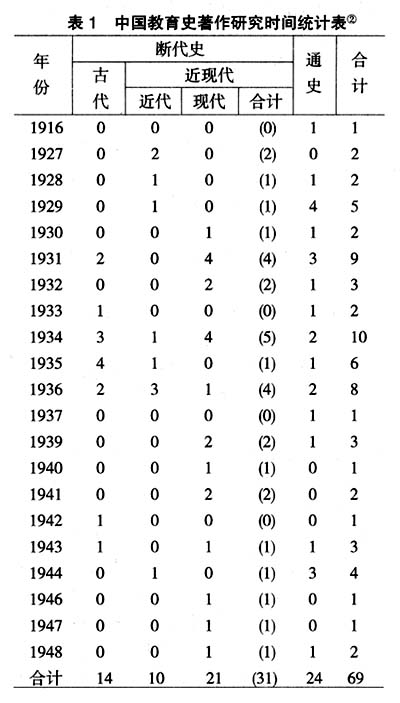

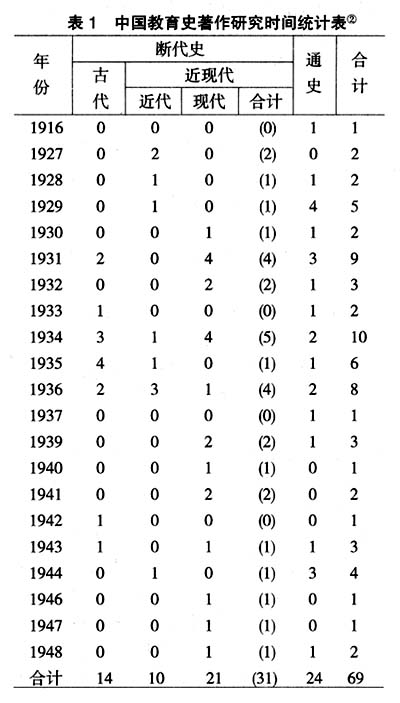

中图分类号:G40-09文献标识码:A文章编号:1009-413X(2007)03-0062-07 20世纪的中国教育史研究可以1949年为界分为上下两半期。上半期中国教育史研究的时间、内容和资料发生了动态性演变,由此相应引发了研究方法的变化。 一、研究时间的拉近 历史是一个时间的过程,任何历史人物、历史事件和历史运动都在时间中演化。对历史时间的不同关注,反映出史学研究者的视野与气度。在漫长的历史进程中,史学研究者不同的时间选择,既体现出不同的研究旨趣,也反映了不同的方法论意识。史学研究在时间上通常分为通史与断代史(专史)两个相对的范畴。本文将断代史分为古代、近代和现代(含当代)三段。20世纪上半期的中国教育史研究在断代的选择上,显示出较为明显的变化趋势。 最早对中国教育史展开研究的是日本学者。在中国引入的日本学者的研究成果中,可以看到研究时间的选择基本呈现出由古代向现代延近的轨迹。1893年,在日本国内出版的能势荣的《内外教育史》是“日本学者研究中国教育史的开山之作”[1]。该书在中国教育史部分主要研究了唐以前和宋明时代。1901年12月至1902年2月,《教育世界》连载原亮三郎所编的《内外教育小史》亦将其中国教育史研究的时间界定在上古至宋明之间。1902年,上海商务印书馆出版的狩野良知的《支那教学史略》虽起于上古,但已写至清朝,较前有所延近。1903年,中野礼四郎所著的《东西洋教育史》亦将其所述中国教育史的时间定在太古至清朝之间。 在中国学者的研究中,中国教育史研究的时间最早亦起自古代。1903年,罗振玉在《教育世界》发表《与友人论中国古代教育史》为迄今可见的最早的中国教育史研究论文。此后,《教育世界》发表的罗振玉和王国维的教育史论文基本集中在秦以前,如《孔子之美育主义》、《周官教育制度》、《秦教育考略》等。其中只有一篇《宋儒小学教育谈》的视野移至中古。黄绍箕、柳诒徵于1910年完成的《中国教育史》一书,是由中国学者撰写的第一本中国教育史专著,该书虽系通史,但仅起自上古,终于孔子,仍然执著于古代。 民国以后,中国教育史的研究时间逐步向近现代转移。笔者根据《民国时期总书目》(北京图书馆编,书目文献出版社1995年版)、《近世中国教育史论著目录初稿》(台湾中国文化大学吴智和教授编)、北京师范大学图书馆《民国书目》、《东亚教育史研究的回顾与展望》(高明士编,台湾大学出版中心2005年版)以及《中国教育史学九十年》(杜成宪、崔运武、王伦信著,华东师范大学出版社1998年版)等统计,1911~1949年间,全国共出版中国教育史专著69部(见表1)。其中1911~1916年的六年间,全国仅出版了一部中国教育史专著——《中国教育制度沿革史》,该书同样是通史,但与第一部通史不同的是,它完成于1914年,却叙述了远古至民国二年(1912年)期间教育制度的发展沿革,将研究时间的终点猛然拉近了一两千年。此后的通史研究除少数外,基本均将研究时间的终点定至当代。1917~1927年的十年间,近代史著作仅出版了2部。1930年,以“近代”命名的中国教育史研究开始停顿,而以“中华民国”和“最近xx年”命名的现代研究渐渐涌现,并于1931年呈现一次小高潮。同时,古代教育的研究亦逐步展开。事实上,1931~1936年是中国教育史专著出版的高潮时期,这六年间,古代教育研究专著共12部,占20世纪上半期古代教育研究专著总数的86%;近代和现代的研究专著分别占50%和52%。由此看来,对古代教育部分的研究似乎重于近代与现代部分①,其实不然。首先,从绝对数量上综合看,近现代时段约100年,研究成果共有15部,古代时段数千年,研究成果亦只有12部。其次,从研究趋势分析看,1939~1948年间,古代教育研究成果仅有2部,其中一部还仅是经典考释——《学记考释》[2],而近现代教育史的研究成果则达9部,且多为“现代”部分。综上可知,中国学者对中国教育史研究时间的选择亦呈现出由古代向近现代拉近的发展趋势。何以会发生如此变化呢?原因有二。

其一,中国古代文明灿烂辉煌,历数千年而不衰,影响远及日本诸国。可以这样说,古代日本的文化与教育深深地打上了中国文化的烙印。因此,日本教育史学者认为,“日本教育发展的历史,本身即是中国教育发展的缩影和一个环节。所以,这一时期(指明治维新以后——引者注)对中国教育史的研究开始引起日本学者的注目”[1]。因为深深影响日本的是中国古代教育,所以日本学者关注中国古代教育并不见怪。然而,时移世变,近代以来,中日两国几乎同时受到西方列强的冲击。日本为回应冲击而发动了明治维新改革运动并由此逐步走上了近代化的道路。古老而又庞大的大清帝国虽因屡受冲击而不断革新,但久不成功。中日两国走上了两条不同的道路,而走上不同道路的中国教育经历了怎样的变化,也成为日本学者关注的问题。此外,通史研究涉及近现代部分亦属自然。 其二,意大利历史学家克罗齐说过,“一切历史都是当代史”。其意指一切历史研究都是指向现实,从现实的需要出发。陈东原说:“历史的探究,并不是要我们在过去事件中找着今日所需要的答案,而是使我们从过去因变的研究,学习到找寻今日答案的方法。我们今日的需要,乃是一个新时代的创造。我们想实现这新的创造,便不能不对于现在有深切的认识。要想对现在有深切认识,就不能不研究历史。”[3] (P1)不同时代的现实有不同的需要,不同的需要就会关注不同时间的历史,从而可能导致方法论的转变。民国时期特别是南京国民政府成立以后,注重近代研究已经成为史学研究者的共识。卢绍稷说:“历史之著作,须注重近代,愈近当愈详,已为一般学者所公认。”[4] (P1)至于何以应注重近代呢,卢绍稷没有明说。但舒新城早在五年前就已明确,他说:“近代中国教育思想史的研究何以比古代的重要?第一因为时间近,现在的教育进行,易于取法资戒,第二因为自同文馆设立而后,所有各种教育制度的采用与更张均为偶然的议论所左右,倡者和者均无确切的见解,非从历史的实证中建立明确的方案,无以去朝三暮四的习惯;第三因为六十年来的教育思想虽无重心,但每种思想都能使社会上发生影响,使社会上感觉不安,非从史实上寻求因果详为论列,则中国教育将永为混乱无系统的思想所搅扰,而得不着一个正果;第四因为中国改行新教育制度的方法完全为移植的——即将他国教育制照本宣科地移过来——在各国教育史很少前例,但在中国行之已数十年,虽然其结果不尽如人意,但仍不失为教育改革的一种手段,则此问题的研究结论且可以供普通教育史的参考。”[5] (P9~10)

其一,中国古代文明灿烂辉煌,历数千年而不衰,影响远及日本诸国。可以这样说,古代日本的文化与教育深深地打上了中国文化的烙印。因此,日本教育史学者认为,“日本教育发展的历史,本身即是中国教育发展的缩影和一个环节。所以,这一时期(指明治维新以后——引者注)对中国教育史的研究开始引起日本学者的注目”[1]。因为深深影响日本的是中国古代教育,所以日本学者关注中国古代教育并不见怪。然而,时移世变,近代以来,中日两国几乎同时受到西方列强的冲击。日本为回应冲击而发动了明治维新改革运动并由此逐步走上了近代化的道路。古老而又庞大的大清帝国虽因屡受冲击而不断革新,但久不成功。中日两国走上了两条不同的道路,而走上不同道路的中国教育经历了怎样的变化,也成为日本学者关注的问题。此外,通史研究涉及近现代部分亦属自然。 其二,意大利历史学家克罗齐说过,“一切历史都是当代史”。其意指一切历史研究都是指向现实,从现实的需要出发。陈东原说:“历史的探究,并不是要我们在过去事件中找着今日所需要的答案,而是使我们从过去因变的研究,学习到找寻今日答案的方法。我们今日的需要,乃是一个新时代的创造。我们想实现这新的创造,便不能不对于现在有深切的认识。要想对现在有深切认识,就不能不研究历史。”[3] (P1)不同时代的现实有不同的需要,不同的需要就会关注不同时间的历史,从而可能导致方法论的转变。民国时期特别是南京国民政府成立以后,注重近代研究已经成为史学研究者的共识。卢绍稷说:“历史之著作,须注重近代,愈近当愈详,已为一般学者所公认。”[4] (P1)至于何以应注重近代呢,卢绍稷没有明说。但舒新城早在五年前就已明确,他说:“近代中国教育思想史的研究何以比古代的重要?第一因为时间近,现在的教育进行,易于取法资戒,第二因为自同文馆设立而后,所有各种教育制度的采用与更张均为偶然的议论所左右,倡者和者均无确切的见解,非从历史的实证中建立明确的方案,无以去朝三暮四的习惯;第三因为六十年来的教育思想虽无重心,但每种思想都能使社会上发生影响,使社会上感觉不安,非从史实上寻求因果详为论列,则中国教育将永为混乱无系统的思想所搅扰,而得不着一个正果;第四因为中国改行新教育制度的方法完全为移植的——即将他国教育制照本宣科地移过来——在各国教育史很少前例,但在中国行之已数十年,虽然其结果不尽如人意,但仍不失为教育改革的一种手段,则此问题的研究结论且可以供普通教育史的参考。”[5] (P9~10)

其一,中国古代文明灿烂辉煌,历数千年而不衰,影响远及日本诸国。可以这样说,古代日本的文化与教育深深地打上了中国文化的烙印。因此,日本教育史学者认为,“日本教育发展的历史,本身即是中国教育发展的缩影和一个环节。所以,这一时期(指明治维新以后——引者注)对中国教育史的研究开始引起日本学者的注目”[1]。因为深深影响日本的是中国古代教育,所以日本学者关注中国古代教育并不见怪。然而,时移世变,近代以来,中日两国几乎同时受到西方列强的冲击。日本为回应冲击而发动了明治维新改革运动并由此逐步走上了近代化的道路。古老而又庞大的大清帝国虽因屡受冲击而不断革新,但久不成功。中日两国走上了两条不同的道路,而走上不同道路的中国教育经历了怎样的变化,也成为日本学者关注的问题。此外,通史研究涉及近现代部分亦属自然。 其二,意大利历史学家克罗齐说过,“一切历史都是当代史”。其意指一切历史研究都是指向现实,从现实的需要出发。陈东原说:“历史的探究,并不是要我们在过去事件中找着今日所需要的答案,而是使我们从过去因变的研究,学习到找寻今日答案的方法。我们今日的需要,乃是一个新时代的创造。我们想实现这新的创造,便不能不对于现在有深切的认识。要想对现在有深切认识,就不能不研究历史。”[3] (P1)不同时代的现实有不同的需要,不同的需要就会关注不同时间的历史,从而可能导致方法论的转变。民国时期特别是南京国民政府成立以后,注重近代研究已经成为史学研究者的共识。卢绍稷说:“历史之著作,须注重近代,愈近当愈详,已为一般学者所公认。”[4] (P1)至于何以应注重近代呢,卢绍稷没有明说。但舒新城早在五年前就已明确,他说:“近代中国教育思想史的研究何以比古代的重要?第一因为时间近,现在的教育进行,易于取法资戒,第二因为自同文馆设立而后,所有各种教育制度的采用与更张均为偶然的议论所左右,倡者和者均无确切的见解,非从历史的实证中建立明确的方案,无以去朝三暮四的习惯;第三因为六十年来的教育思想虽无重心,但每种思想都能使社会上发生影响,使社会上感觉不安,非从史实上寻求因果详为论列,则中国教育将永为混乱无系统的思想所搅扰,而得不着一个正果;第四因为中国改行新教育制度的方法完全为移植的——即将他国教育制照本宣科地移过来——在各国教育史很少前例,但在中国行之已数十年,虽然其结果不尽如人意,但仍不失为教育改革的一种手段,则此问题的研究结论且可以供普通教育史的参考。”[5] (P9~10)