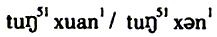

语法化是语言发展变化的总的趋势,是语法成分、语法规则和语法系统形成的过程。就总体来看,北京话是汉语发展变化最快的方言。北京话在语法化的过程中,轻音(包括轻声和语句轻音)是极为重要的形式标志和变化动因。本文拟就北京话轻音和语法化相关的问题作一些探讨。 汉语构词平面的轻声始于何时,目前还难以回答。我们曾细致地研究过北京话的“巴”类后缀(周一民,1991,2002),这类后缀的一个重要特征便是轻声。“巴”类后缀在整个官话方言甚至更广泛的区域中都存在着,是历史遗留下来的派生构词的产物。从历史文献上考察“巴”类后缀可以追溯到元代甚至更早。例如元曲中有“揣巴”一词:“我揣巴些残汤剩水,打叠起浪酒闲茶。”(李文蔚《燕青搏鱼》一[大石调六国朝])而元曲中的“撮补”、“撮哺”其实就是“撮巴”。《中国语文》杂志曾有多篇文章讨论过历史上的“搜牢”一词,例如《后汉书·董卓传》:“卓纵放兵士突其庐舍,淫略妇女,剽虏资物,谓之搜牢。”我们认为此词的“牢”并无实义,当属后缀,也就是《水浒全传》110回中的“搜掳”, 今北京话的“搜罗(喽)”。其后缀也构成了元曲中“兜罗”、“厮罗”、“数落”,这些词在今天的北京话中都存活着。从记录形式的不稳定上看,它们很早便是轻声。追寻“巴”类后缀源头就是追寻汉语轻声的源头。我们找到的最早的一个书证是西汉扬雄《方言》卷六:“舒勃,展也。东齐之间,凡展物谓之舒勃。”这个“勃”很有可能就是后缀“巴”。俞敏先生认为“巴”是原始汉藏语的遗留。(俞敏,1984)“巴”类后缀若是原始汉藏语的遗留,那么便是古已有之,而并非后世虚化的产物。顺带说一下,有论文认为北京话的轻声是受清代满语的影响产生的,未免有些太晚了,也不大可能。也有研究者通过考察贵州方言,认为贵阳话的“粑粑”其实和“巴”尾同源,“巴”尾的“附着”义是由实词虚化来的。(黄伯荣,1996,92页)“巴”在北京话里,也是名词后缀,如“尾巴、泥巴、锅巴”等,也确有“附着”义。北京话动词的“巴”类后缀主要是起表情表势作用,形容词“巴”类后缀也有表情作用,从这些作用看不出虚化的痕迹。“巴”类后缀没有实义,记录汉字只起表音作用。虽然“巴”类后缀总体来说属于方言,进入普通话的不多,但是对于我们认识汉语构词机制是十分有意义的。汉语双音化进程中的这种派生构词被表意汉字掩盖了,“提拔、找补、撝易、挤兑、撺掇、翻腾”等词的后缀“实化”是人为的。只要考察一下汉语方言就会了解,汉语方言中的派生构词还是相当丰富的。 北京话的后缀与轻声有着天然的联系。“子、儿、头”等后缀是由实词虚化得来的,它们都与轻声有关。这从北京话的静态描写中就可以看得很清楚,“莲子、虾子、鱼子”的“子”为重音,均有实义。轻声的“子”为后缀,多数很虚。不过“儿子”“小子”的“子”,其中的“子”多少带有实义。“子”后缀中也有的是类化。普通话里有一个“妻子”,“子”为轻声,这个“子”是不是后缀就值得讨论,一般认为这个词是“妻”和“子”的复合,现在是复词偏义。北京人一般不说这个词,念的时候“子”也不像其他的“子”后缀那么短而含混。北京话里有“儿”化和“儿”尾两种“儿”后缀,北京胡同名“土儿胡同”、“炭儿胡同”、“菊儿胡同”中的“儿”都是自成音节的轻声“儿”尾。京剧《窦娥冤》中的“张驴儿”也是轻声儿尾不是儿化,这个“张驴儿”在元曲中就有了。“儿”化是“儿”尾和前一音节的并合,北京话的共时差异正反映出历时语法化的过程。轻声是后缀的标记,是语法化的动因,有时也和语义有矛盾。北京话的“窝头、砖头”的“头”不是轻声,“馒·头、石·头”的“头”是轻声,从语义上看不出有什么区别。而东北话就有后重的“石头”,山东话就有后轻的“砖·头”。这种现象怎么解释,我们认为另有原因。“窝头”北京话也说成“窝窝头(儿)”,由于三音节词的语音模式,“头”不可能说轻声。北京话把半块“砖头”称为“半头砖”,无论整块半块都叫“砖头”。“头”含有一定的实义。这与山东话的“砖头”只指半头砖不同。北京话“砖头”常与“瓦块”并举为“砖头瓦块”,多指碎砖,半头砖。故此造成了这种差异。 轻声音节语音上的含混,必然导致语义上的含混。许多北京话轻声词,轻声音节书写形式多样,其确切意义难于认定。例如: 附图

动换,动撼 附图

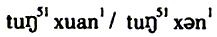

归置,归着,归周 语音的不确定性最终便导致语义的虚化。北京话的“音轻义虚”原则甚至体现在实语素上。在北京话的轻声词中,多数词的语义重心是在重读音节上。例如: 棉花—棉 月亮—月 狐狸—狐 冤枉—冤 富裕—富 当然相反的情况也有。轻声词是熟稔的表现,老资格的词才有可能成为轻声。轻声也是对一个双音节整体词化的认定。有人对《现汉》中“月亮”是轻声词而“太阳”不是提出质疑,我们推测这就是编者的“音轻义虚”心理所致。在北京话里,“太阳”也是轻声词。不过在更老的北京话里,“太阳”是说成“老阳儿”的,“老阳儿”不是轻声词。北京话里的轻声轻到极点便有可能失落,我小的时候听北京郊区的人把顺义县说成“顺县”,把密云县说成“闷县(音)”,把怀柔县说成“怀儿县”,是典型的失落并合。

动换,动撼 附图

动换,动撼 附图 归置,归着,归周 语音的不确定性最终便导致语义的虚化。北京话的“音轻义虚”原则甚至体现在实语素上。在北京话的轻声词中,多数词的语义重心是在重读音节上。例如: 棉花—棉 月亮—月 狐狸—狐 冤枉—冤 富裕—富 当然相反的情况也有。轻声词是熟稔的表现,老资格的词才有可能成为轻声。轻声也是对一个双音节整体词化的认定。有人对《现汉》中“月亮”是轻声词而“太阳”不是提出质疑,我们推测这就是编者的“音轻义虚”心理所致。在北京话里,“太阳”也是轻声词。不过在更老的北京话里,“太阳”是说成“老阳儿”的,“老阳儿”不是轻声词。北京话里的轻声轻到极点便有可能失落,我小的时候听北京郊区的人把顺义县说成“顺县”,把密云县说成“闷县(音)”,把怀柔县说成“怀儿县”,是典型的失落并合。

归置,归着,归周 语音的不确定性最终便导致语义的虚化。北京话的“音轻义虚”原则甚至体现在实语素上。在北京话的轻声词中,多数词的语义重心是在重读音节上。例如: 棉花—棉 月亮—月 狐狸—狐 冤枉—冤 富裕—富 当然相反的情况也有。轻声词是熟稔的表现,老资格的词才有可能成为轻声。轻声也是对一个双音节整体词化的认定。有人对《现汉》中“月亮”是轻声词而“太阳”不是提出质疑,我们推测这就是编者的“音轻义虚”心理所致。在北京话里,“太阳”也是轻声词。不过在更老的北京话里,“太阳”是说成“老阳儿”的,“老阳儿”不是轻声词。北京话里的轻声轻到极点便有可能失落,我小的时候听北京郊区的人把顺义县说成“顺县”,把密云县说成“闷县(音)”,把怀柔县说成“怀儿县”,是典型的失落并合。