云南省图书馆机构用户,欢迎您!

现代汉语形动构造的奇偶组配可以实现三种图式:组配缺位、组配扭曲、组配对称。文章认为,奇偶匹配的自由限制不仅仅是单纯的韵律问题,它透析出深刻的内在动因,是语义·句法掣肘的结果。

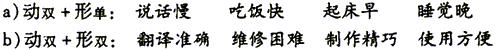

四种组合。不过,现代汉语形动构造的现状却是:a)在“动+形”主谓组合中,单音节动词不与任何节律形式的形容词组配;b)在“动+形”述补和述宾组合中,单音节形容词对双音节动词表现出较强的抵抗力;c)在“形+动”状中组合音节组配的对称方面,动词表现出要求与相同韵律构造的形容词组配的倾向。第二,偶数匹配比奇数匹配自由。本文拟以张国宪(1996)的选择性考察为基础,试图描述形动构造的组配图式,探寻其奇偶组配的语义·句法动因。 二 “动+形”组合的组配图式及其理据 2.1 组配缺位 按照原型理论推导,主谓关系的“动+形”组合是一个标记性很强的构造,其匹配合法性的实现受到各方面的限制。就韵律组配而言,表现为单音节动词不与任何节律形式的形容词匹配。由此,形容词与动词的音节组配呈现出一种缺位现象,这种组配缺位可以从矩阵图中得到清楚的显现:

四种组合。不过,现代汉语形动构造的现状却是:a)在“动+形”主谓组合中,单音节动词不与任何节律形式的形容词组配;b)在“动+形”述补和述宾组合中,单音节形容词对双音节动词表现出较强的抵抗力;c)在“形+动”状中组合音节组配的对称方面,动词表现出要求与相同韵律构造的形容词组配的倾向。第二,偶数匹配比奇数匹配自由。本文拟以张国宪(1996)的选择性考察为基础,试图描述形动构造的组配图式,探寻其奇偶组配的语义·句法动因。 二 “动+形”组合的组配图式及其理据 2.1 组配缺位 按照原型理论推导,主谓关系的“动+形”组合是一个标记性很强的构造,其匹配合法性的实现受到各方面的限制。就韵律组配而言,表现为单音节动词不与任何节律形式的形容词匹配。由此,形容词与动词的音节组配呈现出一种缺位现象,这种组配缺位可以从矩阵图中得到清楚的显现:  组配缺位可以直观地图示为:

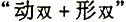

组配缺位可以直观地图示为:  组配缺位图示表明,现代汉语主谓关系的“动+形”组合通常只能实现两种音组匹配模式:

组配缺位图示表明,现代汉语主谓关系的“动+形”组合通常只能实现两种音组匹配模式:  就这两种匹配模式而言,a)比b)的标记性更高。这种标记性的主要表现是构成成员的封闭性。由于作为范畴典型成员的单音节形容词与属性这一语义类别存在着原型性关联,所以语义限制了多数单音节形容词进入表主谓关系的“动+形”句法槽的权力,难以表述对动作行为的刻划。语言材料显现,只有“快、慢、早、晚、稳、准”等有限的几个可述谓形容词能够与动词搭配,以构成主谓关系的组合。其实就是在已实现了匹配的“动+形”组合中,动词与形容词之间的组配实际上是一种语义上的假同现关系。以“办事慢”为例,这儿的“慢”表述的对象并不是动作本身,而是指动作过程进行或完结的“速度”。由此,我们可以说,典型的性质形容词并不适宜于陈述动作本身,从本质上讲它仍是对事物或行为属性的描述。双音节形容词是形容词范畴中的非典型成员,它们不仅可以描摹事物的状态(如:山花烂熳、群山巍峨),而且也可以对动作的状态加以刻划(如:翻译准确、制造精细)。不过无论是a)还是b),它们都拒绝将格式中的双音节动词变换成单音节形式,所以现代汉语中难以实现:

就这两种匹配模式而言,a)比b)的标记性更高。这种标记性的主要表现是构成成员的封闭性。由于作为范畴典型成员的单音节形容词与属性这一语义类别存在着原型性关联,所以语义限制了多数单音节形容词进入表主谓关系的“动+形”句法槽的权力,难以表述对动作行为的刻划。语言材料显现,只有“快、慢、早、晚、稳、准”等有限的几个可述谓形容词能够与动词搭配,以构成主谓关系的组合。其实就是在已实现了匹配的“动+形”组合中,动词与形容词之间的组配实际上是一种语义上的假同现关系。以“办事慢”为例,这儿的“慢”表述的对象并不是动作本身,而是指动作过程进行或完结的“速度”。由此,我们可以说,典型的性质形容词并不适宜于陈述动作本身,从本质上讲它仍是对事物或行为属性的描述。双音节形容词是形容词范畴中的非典型成员,它们不仅可以描摹事物的状态(如:山花烂熳、群山巍峨),而且也可以对动作的状态加以刻划(如:翻译准确、制造精细)。不过无论是a)还是b),它们都拒绝将格式中的双音节动词变换成单音节形式,所以现代汉语中难以实现:  我们认为这种单音节动词不具有与形容词组配以构成主谓结构的现象不是韵律诱发的结果,而是句法控制的表现。据我们以往(张国宪,1989)的考察,只有双音节动词可以充当主语,而单音节动词在无标记句式中不具有此项功能。这是因为双音节动词有向名词一端漂移的强烈倾向(陈宁萍,1987)。细究漂移的动因,只能归结为是双音化的外在形式的变化导致了语义和功能上变异的结果。纵观双音节动词的演变历程,动词在由单音节转变为双音节的过程中,不但增加了音节,同时也伴随着句法功能和交际功能的增殖。如单音节动词一般不能充当定语,不受名词修饰,不与集合名词和抽象名词搭配等,而双音化后,增加了这些功能;又如,单音节动词只适宜于陈述,双音化后不仅可以陈述,而且可以指称。应该强调的是,双音化并不能赋予所有的动词等量的功能,它还与动词的语义、内部构成方式以及使用频度等相关。(注:有关双音节动词功能增殖的动因,请参看拙文《单双音节动作动词的功能差异》(载胡裕树、范晓主编《动词研究综述》,河南大学出版社,1995)。)因此就某个动词而言,有的名词化程度高些,有的则名词化程度偏低,名词化程度仍呈现出一个连续统。由于“动+形”的构造形式与主谓句法关系的关联并不是原型性关联,所以随机性的语料检索显示,

我们认为这种单音节动词不具有与形容词组配以构成主谓结构的现象不是韵律诱发的结果,而是句法控制的表现。据我们以往(张国宪,1989)的考察,只有双音节动词可以充当主语,而单音节动词在无标记句式中不具有此项功能。这是因为双音节动词有向名词一端漂移的强烈倾向(陈宁萍,1987)。细究漂移的动因,只能归结为是双音化的外在形式的变化导致了语义和功能上变异的结果。纵观双音节动词的演变历程,动词在由单音节转变为双音节的过程中,不但增加了音节,同时也伴随着句法功能和交际功能的增殖。如单音节动词一般不能充当定语,不受名词修饰,不与集合名词和抽象名词搭配等,而双音化后,增加了这些功能;又如,单音节动词只适宜于陈述,双音化后不仅可以陈述,而且可以指称。应该强调的是,双音化并不能赋予所有的动词等量的功能,它还与动词的语义、内部构成方式以及使用频度等相关。(注:有关双音节动词功能增殖的动因,请参看拙文《单双音节动作动词的功能差异》(载胡裕树、范晓主编《动词研究综述》,河南大学出版社,1995)。)因此就某个动词而言,有的名词化程度高些,有的则名词化程度偏低,名词化程度仍呈现出一个连续统。由于“动+形”的构造形式与主谓句法关系的关联并不是原型性关联,所以随机性的语料检索显示, 式的主谓组合的出现率并不很高,并对其构成成分有较为严格的限制。这种限制为: Ⅰ.主语的动词有明显的过程性特征,如“印刷、出版、翻译、设计、检验、投递”等。这种动词的动作由一系列的复合动作构成,如“印刷”一词,《现代汉语词典》的释义是“把文字、图画等做成版,涂上油墨,印在纸张上。”从认知上讲,我们主观上可以对这种过程次第扫描以看成一个个连续的阶段,也可以将其过程整体投影以使之事物化。当然事物化的最佳语义环境是动作的结果能在物体上滞留,如“印刷”的物化是“印刷品”、“出版”的物化有“出版物”等。德国心理学家冯特从心理联想的角度来阐释“动性概念”与“物性概念”转化的心理诱因,是十分有说服力的。如,说到“印刷”这个动词会联想到动作的结果,说到“导游”这个动作会联想到动作的施事等。因此,这些词就极易形成两个不同的“意象”。

式的主谓组合的出现率并不很高,并对其构成成分有较为严格的限制。这种限制为: Ⅰ.主语的动词有明显的过程性特征,如“印刷、出版、翻译、设计、检验、投递”等。这种动词的动作由一系列的复合动作构成,如“印刷”一词,《现代汉语词典》的释义是“把文字、图画等做成版,涂上油墨,印在纸张上。”从认知上讲,我们主观上可以对这种过程次第扫描以看成一个个连续的阶段,也可以将其过程整体投影以使之事物化。当然事物化的最佳语义环境是动作的结果能在物体上滞留,如“印刷”的物化是“印刷品”、“出版”的物化有“出版物”等。德国心理学家冯特从心理联想的角度来阐释“动性概念”与“物性概念”转化的心理诱因,是十分有说服力的。如,说到“印刷”这个动词会联想到动作的结果,说到“导游”这个动作会联想到动作的施事等。因此,这些词就极易形成两个不同的“意象”。