云南省图书馆机构用户,欢迎您!

上古群母字部份在中古以前擦化,部份在中古以后清化,这是音韵学常识。但为什么这么变,却是以前没有问过的问题。本文以实验语音学、类型学为工具来解答这个问题。并连带着处理浊声清化、浊擦音、日母元音值等问题。本文提倡的汉语实验音韵学以普遍音变现象为考察对象,从物理、生理、心理学中的普遍原理来探索发生在汉语中的普遍音变的条件。而什么是普遍音变则是从共时类型学和反复发生的历史音变来确定的。

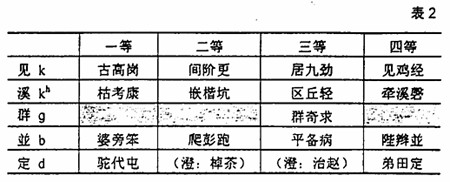

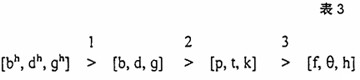

以上所说不过音韵学常识。本项研究就从这儿出发,从以前研究的终点处开始,以群母上古四等俱全作为出发点,探索群母为什么卓而不群。为什么上古以后其它浊塞音阻塞依旧,群母却破塞为擦了?难道群母命中注定要先变? 与此相关的一个问题是:为什么中古以后浊塞音清化了?难道这是浊塞音的归宿? 讨论这两个问题可以有两个不同的顺序。一是按逻辑顺序,先讲浊声难以维持的一般原理,再看群母尤难的特殊原因。另一是按时间顺序,从浊塞音的消失过程来看,是群母先变,然后波及並定。所以可以先讨论群母问题,再讨论浊声清化。本文按逻辑顺序安排。下文先讨论下列前两个问题,然后扩展到与之有关的其它问题。 1.为什么浊塞音[b,d,g]不易维持? 2.为什么软颚浊塞音[g]尤难维持? 3.浊擦音比浊塞音好维持还是难维持? 4.为什么日母不是浊擦音,而是近音approximant? 5.清塞音中哪个不容易维持? 6.有关的音变的顺序;维持浊声的代价;浊声东山再起的途径等。 本文以群母的归宿为线索,进而讨论一系列与之相关的问题如浊声、摩擦等。所谓“归宿”“命运”,无非随大流之意:遵照演变常规,符合分布共性。说得技术性点,就是从物理(声学、空气动力学)、生理(发音、听觉)、心理(感知)的原理出发,探讨音变的一般倾向和分布的统计规律。今天的分布是昨天演变的结果。因此,如果分布有什么规律可言,那就一定服从演变的规律。因而共时的分布模式就为追踪历时演变提供了线索。 二 为什么浊塞音难以维持? 浊塞音不容易发;即使发了,也不容易维持。这表现在两个主要方面和两个次要方面。主要方面是(1)历时演变中经常发生浊声清化,因而(2)共时分布中浊塞音少于清塞音。次要方面是(3)儿童学话过程中先学会清塞音,后学会浊塞音,和(4)失语症病人先失去浊塞音,后失去清塞音。本文讨论前两个方面。 从历史演变来看,浊塞音很容易清化,即[b,d,g]>[p,t,k]是常见的现像。印欧语中格林定律(Grimm's Law)说的日耳曼语支中第一次辅音大轮替(First Germanic Consonant Shift),其中第二阶段就是浊塞音清化。

以上所说不过音韵学常识。本项研究就从这儿出发,从以前研究的终点处开始,以群母上古四等俱全作为出发点,探索群母为什么卓而不群。为什么上古以后其它浊塞音阻塞依旧,群母却破塞为擦了?难道群母命中注定要先变? 与此相关的一个问题是:为什么中古以后浊塞音清化了?难道这是浊塞音的归宿? 讨论这两个问题可以有两个不同的顺序。一是按逻辑顺序,先讲浊声难以维持的一般原理,再看群母尤难的特殊原因。另一是按时间顺序,从浊塞音的消失过程来看,是群母先变,然后波及並定。所以可以先讨论群母问题,再讨论浊声清化。本文按逻辑顺序安排。下文先讨论下列前两个问题,然后扩展到与之有关的其它问题。 1.为什么浊塞音[b,d,g]不易维持? 2.为什么软颚浊塞音[g]尤难维持? 3.浊擦音比浊塞音好维持还是难维持? 4.为什么日母不是浊擦音,而是近音approximant? 5.清塞音中哪个不容易维持? 6.有关的音变的顺序;维持浊声的代价;浊声东山再起的途径等。 本文以群母的归宿为线索,进而讨论一系列与之相关的问题如浊声、摩擦等。所谓“归宿”“命运”,无非随大流之意:遵照演变常规,符合分布共性。说得技术性点,就是从物理(声学、空气动力学)、生理(发音、听觉)、心理(感知)的原理出发,探讨音变的一般倾向和分布的统计规律。今天的分布是昨天演变的结果。因此,如果分布有什么规律可言,那就一定服从演变的规律。因而共时的分布模式就为追踪历时演变提供了线索。 二 为什么浊塞音难以维持? 浊塞音不容易发;即使发了,也不容易维持。这表现在两个主要方面和两个次要方面。主要方面是(1)历时演变中经常发生浊声清化,因而(2)共时分布中浊塞音少于清塞音。次要方面是(3)儿童学话过程中先学会清塞音,后学会浊塞音,和(4)失语症病人先失去浊塞音,后失去清塞音。本文讨论前两个方面。 从历史演变来看,浊塞音很容易清化,即[b,d,g]>[p,t,k]是常见的现像。印欧语中格林定律(Grimm's Law)说的日耳曼语支中第一次辅音大轮替(First Germanic Consonant Shift),其中第二阶段就是浊塞音清化。  浊音清化在汉语中更是无处不在,几乎所有汉语方言中都发生过或正在发生。 浊音清化的直接后果反映在共时类型上就是分布失衡,清塞音大大多于浊塞音。根据UPSID语音库317种语言的采样(Maddieson 1982)我统计了一下,(注:谢谢潘秋平君协助整理有关统计资料。本文数据根据Maddieson[6]提供的资料。原书有几处小有出入,尽管这些微小的随机误差不会影响统计推断,我还是把原书索引中的资料和各语言的辅音表互校了一次。例如

浊音清化在汉语中更是无处不在,几乎所有汉语方言中都发生过或正在发生。 浊音清化的直接后果反映在共时类型上就是分布失衡,清塞音大大多于浊塞音。根据UPSID语音库317种语言的采样(Maddieson 1982)我统计了一下,(注:谢谢潘秋平君协助整理有关统计资料。本文数据根据Maddieson[6]提供的资料。原书有几处小有出入,尽管这些微小的随机误差不会影响统计推断,我还是把原书索引中的资料和各语言的辅音表互校了一次。例如 原书112页表7.7中说出现5次,书末索引中列出了那5个语言,其中有Nilo-Saharan语系的Ik语。但查原书304页Ik语音系,有

原书112页表7.7中说出现5次,书末索引中列出了那5个语言,其中有Nilo-Saharan语系的Ik语。但查原书304页Ik语音系,有 而无

而无 。我的数据以他给出的辅音表为准,所以是4次。又如浊擦音[z](或齿龈未定)索引中说50个,但实际上是49个,因为他把Tuareg语计算了两次,Tuareg语中有两个/z/,其中一个是咽化音。我把它算成出现在49个语言中。另外,他漏了Tsou和Gilyak,但多算了Yulu和Apinaye。错进错出,还是49个。浊唇音[b]索引中(206页)说198次,但表2.7(35页)说199次。Maddieson另算,我把他统计在内的有2个:Irish语的撮唇拱舌根的[b[w]](样本中唯一的一个,与颚化[b[j]]对立,后者不稀奇),Senadi(290页)的鼻破[b[m]],另外Maddieson还漏算了Kullo(316页)、Kaliai(344页)。所以最后我的数据就不是198/199,而是202。浊齿/龈音[d]:Kashmiri音系(271页)中是齿音,索引(209页)中是未定;同样的还有Chontal(373~209页)。原书索引中计算2次我算1次的有:Katcha和Kadugli(284页)、Temein(305页)、Kota(413页)、Brahui(421页)(这五个语言确有齿音与龈音的对立)、Irish(263页)。索引中误收Kariera-Ngarluma。索引中龈音漏收Ngizim(320页)、Yagaria(359页),齿音漏收Kaliai(344页),齿/龈未定的漏收Dizi。Aranda语鼻破齿音[d[n]]我计算在内。因此[d]共出现于193个语言,而不是原书表2.7中的195(=53+77+65)。软颚音[g]:索引(214页)中误收Lelemi(293页),漏收Arabic(310页)、Nyangumata(329页)、Kaliai(344页)、Malayalam(414页)、Kabardian(416页)。我把Aranda(339页)的鼻破

。我的数据以他给出的辅音表为准,所以是4次。又如浊擦音[z](或齿龈未定)索引中说50个,但实际上是49个,因为他把Tuareg语计算了两次,Tuareg语中有两个/z/,其中一个是咽化音。我把它算成出现在49个语言中。另外,他漏了Tsou和Gilyak,但多算了Yulu和Apinaye。错进错出,还是49个。浊唇音[b]索引中(206页)说198次,但表2.7(35页)说199次。Maddieson另算,我把他统计在内的有2个:Irish语的撮唇拱舌根的[b[w]](样本中唯一的一个,与颚化[b[j]]对立,后者不稀奇),Senadi(290页)的鼻破[b[m]],另外Maddieson还漏算了Kullo(316页)、Kaliai(344页)。所以最后我的数据就不是198/199,而是202。浊齿/龈音[d]:Kashmiri音系(271页)中是齿音,索引(209页)中是未定;同样的还有Chontal(373~209页)。原书索引中计算2次我算1次的有:Katcha和Kadugli(284页)、Temein(305页)、Kota(413页)、Brahui(421页)(这五个语言确有齿音与龈音的对立)、Irish(263页)。索引中误收Kariera-Ngarluma。索引中龈音漏收Ngizim(320页)、Yagaria(359页),齿音漏收Kaliai(344页),齿/龈未定的漏收Dizi。Aranda语鼻破齿音[d[n]]我计算在内。因此[d]共出现于193个语言,而不是原书表2.7中的195(=53+77+65)。软颚音[g]:索引(214页)中误收Lelemi(293页),漏收Arabic(310页)、Nyangumata(329页)、Kaliai(344页)、Malayalam(414页)、Kabardian(416页)。我把Aranda(339页)的鼻破 也计算在内。所以最后我统计的[g]是180,而不是原书的175(35页)。卷舌音

也计算在内。所以最后我统计的[g]是180,而不是原书的175(35页)。卷舌音 索引中说23次,没把Aranda语的鼻爆破卷舌音

索引中说23次,没把Aranda语的鼻爆破卷舌音 算在内,我把他计算在内。清不送气[p]:索引里(205页)误收German(265页)、Luo(302页),所以我的数据是261,不是原书的263。清不送气[k]:索引里(212页)误收German(265页),所以出现次数应为282,不是原书的283。清不送气[t]:索引(206-210页)中龈音Ojibwa两收,误收Luo(302页)、漏收Ocaina(396页);齿/龈未定的误收German,多收Arabic(己见齿音)。有齿和龈两套的有Katcha和Kadugli(284页)、Temne(289页)、Temein(305页)、Tiwi(324页)、Nunggubuyu(325页)、Kunjen(328页)、Western Desert(329页)、Aranda(330页)、Arabana-Wanganura和Diyari(332页)、Javanese(338页)、Nez Perce(370页)、Pomo和Diegun□o(384页)、Wappo(393页)、Araucanian(410页)、Brahui(421页),Maddieson算2次,我算1个。此外,Chontal(索引中齿/龈未定)应入齿音(373页)。所以[t]在288个语言中出现,而不是原书的309(=72+135+102,35页)“语次”。)有[p/p[h],t/t[h],k/k[h]](“/”表示和/或)的语言分别为284-313-308。有[t/t[h]]的语言最多(313),即99%的语言都有清塞音,但有四成上下(36%~44%)的语言没有浊塞音[b,d,g](202-193-180)。如果一个语言只有一套塞音,那么它就一定是普通的不送气清塞音[p,t,k]。UPSID中有50个语言只有一套塞音,概莫能外。可能只有一个反其例而行之,那就是澳大利亚的土著语Bangjalang,不过这已被认为描写有问题。[6]p27

算在内,我把他计算在内。清不送气[p]:索引里(205页)误收German(265页)、Luo(302页),所以我的数据是261,不是原书的263。清不送气[k]:索引里(212页)误收German(265页),所以出现次数应为282,不是原书的283。清不送气[t]:索引(206-210页)中龈音Ojibwa两收,误收Luo(302页)、漏收Ocaina(396页);齿/龈未定的误收German,多收Arabic(己见齿音)。有齿和龈两套的有Katcha和Kadugli(284页)、Temne(289页)、Temein(305页)、Tiwi(324页)、Nunggubuyu(325页)、Kunjen(328页)、Western Desert(329页)、Aranda(330页)、Arabana-Wanganura和Diyari(332页)、Javanese(338页)、Nez Perce(370页)、Pomo和Diegun□o(384页)、Wappo(393页)、Araucanian(410页)、Brahui(421页),Maddieson算2次,我算1个。此外,Chontal(索引中齿/龈未定)应入齿音(373页)。所以[t]在288个语言中出现,而不是原书的309(=72+135+102,35页)“语次”。)有[p/p[h],t/t[h],k/k[h]](“/”表示和/或)的语言分别为284-313-308。有[t/t[h]]的语言最多(313),即99%的语言都有清塞音,但有四成上下(36%~44%)的语言没有浊塞音[b,d,g](202-193-180)。如果一个语言只有一套塞音,那么它就一定是普通的不送气清塞音[p,t,k]。UPSID中有50个语言只有一套塞音,概莫能外。可能只有一个反其例而行之,那就是澳大利亚的土著语Bangjalang,不过这已被认为描写有问题。[6]p27