云南省图书馆机构用户,欢迎您!

苗瑶语的核心词与汉藏语其他语族的有词源关系,较为突出的是与侗台语的核心词有词源关系。苗瑶语和侗台语的一些同源词声母*pl-与藏缅语、汉语的*η-有对应关系,黄河流域的汉藏语古方言中当发生过*pl->*η-的演变。苗瑶语中还有一些不同于其他汉藏语而与南亚语相近的词,应为南亚语的底层词或借词。

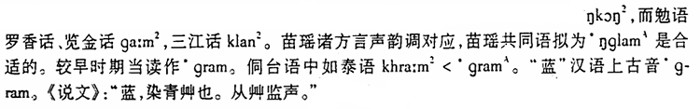

鲁甘切。汉语中先有“蓝”之草名,后以此为色名。“剪刀”,勉语大坪江话

鲁甘切。汉语中先有“蓝”之草名,后以此为色名。“剪刀”,勉语大坪江话 ,勉语东山话gjau[3],三江话

,勉语东山话gjau[3],三江话 。(注:当借自汉语“铰”

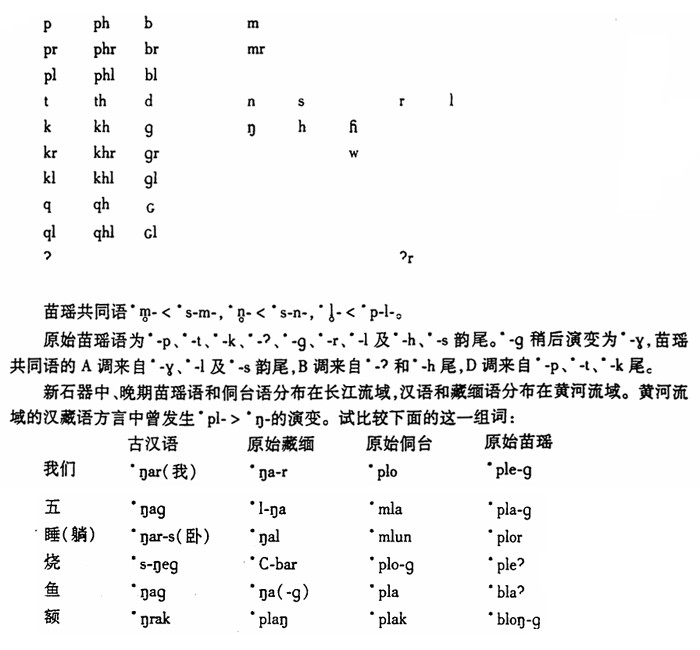

。(注:当借自汉语“铰” 。)这一类例子表明苗瑶语的鼻冠塞音声母来自塞音和流音(*-r-,*-l-)结合的复辅音。苗瑶语的中古汉借词与汉语中古音声调的对应关系只能说明苗瑶语的4个调曾分别与汉语的平上去入分别有相近的调值。汉语、藏缅语有声调语言的声调都是后起,原始苗瑶语作为古汉藏语的方言应无音节声调。我们有必要把早期的苗瑶语分为原始苗瑶语和苗瑶共同语两个阶段,而不采用张琨先生的办法,把原始苗瑶语构拟为有声调的语言。(注:张琨:《原始苗瑶语的声母》,《民族语文研究情报资料集》(2),中国社会科学院民族研究所语言室编,1983年。) 苗瑶先民史籍称为“武陵蛮”“五溪蛮”,后汉时分布在湖南。考古发掘表明这一时期湖南的苗瑶文化来自夏商时期的湖北,史前属于屈家岭文化系列,承自更早时期的大溪文化,与仰韶文化有密切的关系,是新石器早、中期古汉藏文化中的一支。(参见拙著《汉藏语同源研究》第二章,汉藏文化的历史背景。)从原始汉藏语到原始苗瑶语再到苗瑶共同语,这是相当长的历史。以下我们从汉藏亲属语的语音对应看这一时期的语音演变。 二 苗瑶语与其他汉藏语的语音对应 拙著《汉藏语同源研究》中构拟的原始苗瑶语元音系统为*a、*e、*i、*o、*u,声母系统为:

。)这一类例子表明苗瑶语的鼻冠塞音声母来自塞音和流音(*-r-,*-l-)结合的复辅音。苗瑶语的中古汉借词与汉语中古音声调的对应关系只能说明苗瑶语的4个调曾分别与汉语的平上去入分别有相近的调值。汉语、藏缅语有声调语言的声调都是后起,原始苗瑶语作为古汉藏语的方言应无音节声调。我们有必要把早期的苗瑶语分为原始苗瑶语和苗瑶共同语两个阶段,而不采用张琨先生的办法,把原始苗瑶语构拟为有声调的语言。(注:张琨:《原始苗瑶语的声母》,《民族语文研究情报资料集》(2),中国社会科学院民族研究所语言室编,1983年。) 苗瑶先民史籍称为“武陵蛮”“五溪蛮”,后汉时分布在湖南。考古发掘表明这一时期湖南的苗瑶文化来自夏商时期的湖北,史前属于屈家岭文化系列,承自更早时期的大溪文化,与仰韶文化有密切的关系,是新石器早、中期古汉藏文化中的一支。(参见拙著《汉藏语同源研究》第二章,汉藏文化的历史背景。)从原始汉藏语到原始苗瑶语再到苗瑶共同语,这是相当长的历史。以下我们从汉藏亲属语的语音对应看这一时期的语音演变。 二 苗瑶语与其他汉藏语的语音对应 拙著《汉藏语同源研究》中构拟的原始苗瑶语元音系统为*a、*e、*i、*o、*u,声母系统为:  “我”,甲骨卜辞中多为殷商自称,或为贞人名。(注:参见徐中舒《甲骨文字典》pp.1380-1381。)单数第一人称代词用“余”。“我们”王辅世先生在《苗语古音构拟》中拟为

“我”,甲骨卜辞中多为殷商自称,或为贞人名。(注:参见徐中舒《甲骨文字典》pp.1380-1381。)单数第一人称代词用“余”。“我们”王辅世先生在《苗语古音构拟》中拟为 ,但勉语为*mple[A],原始苗瑶语拟为*ple-g较为合适。藏缅语中“额”如达让僜语ma[31]plaη[35],博嘎尔珞巴语mi tuk,载瓦语ηě[21]laη[21],扎坝语mo[55]ηui[55],暂认为原始藏缅语有*plaη这样的读法。 “五”,黎语通什话pa[4]<*ma,布央语峨村话ma[33]<*ma,仡佬语六枝话

,但勉语为*mple[A],原始苗瑶语拟为*ple-g较为合适。藏缅语中“额”如达让僜语ma[31]plaη[35],博嘎尔珞巴语mi tuk,载瓦语ηě[21]laη[21],扎坝语mo[55]ηui[55],暂认为原始藏缅语有*plaη这样的读法。 “五”,黎语通什话pa[4]<*ma,布央语峨村话ma[33]<*ma,仡佬语六枝话 ,原始侗台语*mla。壮傣、侗水语支的“五”应借自汉语,黎和仡央语支的*mla与南岛语“五”*lima无关。(注:拙著《汉藏语同源研究》中忽略了仡佬语六枝话的读法,认为仡央诸语的“五”来自南岛语。)苗瑶语“五”唐纳拟为*pra[A],(注:G.B.唐纳:《原始苗瑶语构拟中的问题》,向日征译,《民族语文研究情报资料集》(7),中国社会科学院民族研究所语言室编。)王辅世、毛宗武先生《苗瑶语古音构拟》中拟为*ptsa[A]。苗语川黔滇方言高坡话“五”pla[1],勉语大坪江话pja[1],罗香、东山诸地方话皆为pla[1]。

,原始侗台语*mla。壮傣、侗水语支的“五”应借自汉语,黎和仡央语支的*mla与南岛语“五”*lima无关。(注:拙著《汉藏语同源研究》中忽略了仡佬语六枝话的读法,认为仡央诸语的“五”来自南岛语。)苗瑶语“五”唐纳拟为*pra[A],(注:G.B.唐纳:《原始苗瑶语构拟中的问题》,向日征译,《民族语文研究情报资料集》(7),中国社会科学院民族研究所语言室编。)王辅世、毛宗武先生《苗瑶语古音构拟》中拟为*ptsa[A]。苗语川黔滇方言高坡话“五”pla[1],勉语大坪江话pja[1],罗香、东山诸地方话皆为pla[1]。