云南省图书馆机构用户,欢迎您!

本文通过北京话与方言中差比句类型比较研究,发现句中表示性状的词语其语义指向并不一样。如北京话“我比你大”,其中“大”的语义是指向比项“我”的;而在浙江天台话中“小王是小李长”(意思为:小李比小王高),其中的“长”的语义是指向“小李”的。这种情况在某些南方方言中也有类似反映。本文把这种语言现象与汉藏语系诸亲属语言比较之后,发现天台话的差比句与藏语的表达方式具有类型上的相似性。初步结论是:天台话中表示比较标记的“是” 很可能类似于汉藏语系一些亲属语言中表示比较的格标记,这可以从语言类型学上寻求解释。

很可能类似于汉藏语系一些亲属语言中表示比较的格标记,这可以从语言类型学上寻求解释。

小李长(=小李高) 倒阿是

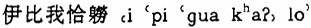

小李长(=小李高) 倒阿是 坐阿好过(=坐着舒服) 动词谓语句用补语表示比较结果,北京话‘他比我跑得快’,天台话就是‘我逃勒是佢快’。二者补语的语义指向也不一致。” 戴文从两种方言格式中同一句法成分语义指向不同来思考问题,从中可见语法结构的直接成分关系与语义结构的直接成分关系,有时是不能一一对应的。从而认为,在汉语差比句中ADJ一般是指向A的,而在天台话中却是指向B的,因为语义指向不同,所以句式的意思就不一样。 现在,我们换一个角度来考察。既然在天台话中“小王是小李长”意思是“小李比小王高”,那么,我们有理由认为,在天台话中,处于"B"位置的“小李”其实是比项A,而处于"A"位置上的“小王”其实是被比项B,这样看来,ADJ在语义上依然是指向比项“小李”。从ADJ指向比项A这一点上看,与北京话还是一样的,只不过这个比项所处的位置不同而已。 如果把北京话差比句中的“比”与天台话差比句中的“是”都看作差比句中表示比较的标记的话,我们特别注意到,在北京话中标记“比”不可轻读,而在天台话中标记“是”是不标调的,也就是说是轻读的。所不同者,在北京话中标记“比”的位置处在被比项之前;而在天台话中,标记“是”在被比项之后。我们可用下图来表示两种格式的异同:

坐阿好过(=坐着舒服) 动词谓语句用补语表示比较结果,北京话‘他比我跑得快’,天台话就是‘我逃勒是佢快’。二者补语的语义指向也不一致。” 戴文从两种方言格式中同一句法成分语义指向不同来思考问题,从中可见语法结构的直接成分关系与语义结构的直接成分关系,有时是不能一一对应的。从而认为,在汉语差比句中ADJ一般是指向A的,而在天台话中却是指向B的,因为语义指向不同,所以句式的意思就不一样。 现在,我们换一个角度来考察。既然在天台话中“小王是小李长”意思是“小李比小王高”,那么,我们有理由认为,在天台话中,处于"B"位置的“小李”其实是比项A,而处于"A"位置上的“小王”其实是被比项B,这样看来,ADJ在语义上依然是指向比项“小李”。从ADJ指向比项A这一点上看,与北京话还是一样的,只不过这个比项所处的位置不同而已。 如果把北京话差比句中的“比”与天台话差比句中的“是”都看作差比句中表示比较的标记的话,我们特别注意到,在北京话中标记“比”不可轻读,而在天台话中标记“是”是不标调的,也就是说是轻读的。所不同者,在北京话中标记“比”的位置处在被比项之前;而在天台话中,标记“是”在被比项之后。我们可用下图来表示两种格式的异同:  如此看来,汉语方言差比句中标记的位置可以不同,于是,引发了我们的进一步思考。在闽南前路话中,有一种“A+恰+ADJ+B”的差比句,其中的“恰”是一个表比较义的副词,它总是附在形容词的前面,如果把“恰”看作是表示比较的标记的话,这个标记总是处在表示比较结果的ADJ之前。这既不同于北京话,也不同于天台话,如: 汝恰悬我(你比我高) 鸭卵恰大鸡卵(鸭蛋比鸡蛋大) 即棵糗恰大许棵糗(这棵树比那棵树大)(陈章太、李如龙 1991:299) 这种差比句在古代文献中尚未见到相应的句式。 在闽南话和客家话中,还有一种差比句为“A+比+B+(助)+ADJ”的格式,如:

如此看来,汉语方言差比句中标记的位置可以不同,于是,引发了我们的进一步思考。在闽南前路话中,有一种“A+恰+ADJ+B”的差比句,其中的“恰”是一个表比较义的副词,它总是附在形容词的前面,如果把“恰”看作是表示比较的标记的话,这个标记总是处在表示比较结果的ADJ之前。这既不同于北京话,也不同于天台话,如: 汝恰悬我(你比我高) 鸭卵恰大鸡卵(鸭蛋比鸡蛋大) 即棵糗恰大许棵糗(这棵树比那棵树大)(陈章太、李如龙 1991:299) 这种差比句在古代文献中尚未见到相应的句式。 在闽南话和客家话中,还有一种差比句为“A+比+B+(助)+ADJ”的格式,如:  (他比我高)(陈章太、李如龙 1991:458) 我比汝恰大汉(我比你高壮)(陈章太、李如龙 1991:299) 你比佢过高(你比他高)(湖南酃县客家话) 糖比梨子较甜(糖比梨甜)(湖南酃县客家话) 我比你唝

(他比我高)(陈章太、李如龙 1991:458) 我比汝恰大汉(我比你高壮)(陈章太、李如龙 1991:299) 你比佢过高(你比他高)(湖南酃县客家话) 糖比梨子较甜(糖比梨甜)(湖南酃县客家话) 我比你唝 壮(我比你胖些)(湖南汝城话)(以上见黄伯荣 1996:681) 在方言描写著述中,一般都注明这类格式中的“恰”“过”“较”“唝”大多表示程度,语义上约略相当于“更”。这类词有时也可去掉,但保留下来语气更重些。(注:在湖南汝城话中有一种比较句为:“甲+比+乙+唝

壮(我比你胖些)(湖南汝城话)(以上见黄伯荣 1996:681) 在方言描写著述中,一般都注明这类格式中的“恰”“过”“较”“唝”大多表示程度,语义上约略相当于“更”。这类词有时也可去掉,但保留下来语气更重些。(注:在湖南汝城话中有一种比较句为:“甲+比+乙+唝 或较[kau]+形容词”,作者说这种句式同浙南闽语的“甲+比+乙+

或较[kau]+形容词”,作者说这种句式同浙南闽语的“甲+比+乙+ (较)+谓词”,也很像客家方言的“甲+比+乙+过+性状词”。见黄伯荣1996:681。)因此,联系闽方言中尚存在"A+ADJ+B"格式的差比句,如:

(较)+谓词”,也很像客家方言的“甲+比+乙+过+性状词”。见黄伯荣1996:681。)因此,联系闽方言中尚存在"A+ADJ+B"格式的差比句,如: