一 1.0 本文所说的“中古”包括《切韵》时代和中唐—五代两个阶段。《切韵》成书于隋代,但并不能代表隋代长安音,它的语音系统是以六朝以来形成的文学语音作基础的。齐梁陈以来的诗歌用韵的情况跟《切韵》音系相当接近,直到初唐玄应作《一切经音义》(650年),语音系统还是十分之九符合《切韵》标准的。①盛唐以后,长安话逐渐取得优势,佛教译经发生了明显的变化。到了中唐,新的语音标准替代了《切韵》的旧传统。② 1.1 中唐—五代时期的标准音已经不再是“金陵洛下”音了,新的“帝王都邑”长安的雅音成了这个时期标准音的语音基础了。方言基础的变更,造成了语音系统的很大变化,慧琳参考张戬《考声切韵》(唐武后时[684-704年])、元廷坚《韵英》(唐天宝间[724-726年]?)、武玄之《韵诠》(唐德宗[780-785年]以前)等韵书所撰的《一切经音义》(788-810年),大张旗鼓地“改正吴音”,其所强调的“秦音”,正是以首都长安一带的方言作基础的。 在大唐疆域内,新的秦音标准不仅在大中原地区广泛流行,而且以强劲的势头影响到南方。南方吴、粤、赣、闽、湘等方言的文读系统中至今留有反映这个时期语音特点的鲜明痕迹;而客家方言的一些主要特点,也在这个时期形成。 这个时期的标准语还影响到邻国。日本遣唐使、留学生、学问僧把“唐京雅音”带回日本,被称为“汉音”,日本天皇甚至下令读书人“不可习吴音”,“令读汉音”。③在越南,受新标准音的影响,逐渐形成了汉越语的读音层,占据了比古汉越语更明显的借音地位。在朝鲜,新罗统一高句丽、百济之后,跟唐的关系进一步密切,朝鲜汉字音在原来的吏读传统基础上也增进了唐京雅音的语音层次。 另外,佛经翻译事业在唐代新标准语的确立过程中,形成了跟以往大不相同的译经派别,梵汉对音上表现出的汉语语音变化是很明显的。在随佛教输入的印度悉昙学的影响之下,这个时期创制出了早期韵图,它所反映的语音结构实际上也跟《切韵》音系有了相当大的差异。④ 1.2 《切韵》到中唐—五代的语音演变是相当剧烈的。在声母方面,全浊音改变了发音方式,次浊鼻音表现出口音色彩,二等韵开口牙喉音开始出现腭化,重纽四等和纯四等韵的唇牙喉声母也发生腭化,三等韵合口唇音在央、后元音前发生轻唇化,等等一系列变化都发生在这个阶段。在韵母方面,一些同摄、同等的重韵发生合并;三等韵和四等韵所包括的范围也发生变化,原来的重纽四等和纯四等韵也发生了混并。所有这些声母和韵母的变化,绝大多数反映了同一发展趋势,这个趋势就是,原《切韵》时代语音系统里的许多成分发生了普遍的、程度不同的前腭化。而在这个普遍的趋势中,三等韵介音的变化造成了很大的影响。 二 2.0 《切韵》时代重纽四等和其他三等韵有不同的介音:i和

。⑤然而,到了中唐—五代时,重纽四等的前i介音变成了ji,而三等韵的央

介音则前移为i介音了。这里要讨论的是央

介音的情况以及它的发展。 2.1 在保留较早传统的闽方言里,两类三等介音都得到了保留。例如真韵四等里的“紧因”和真韵三等的“巾银”有不同的读法:

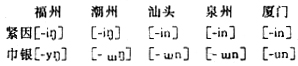

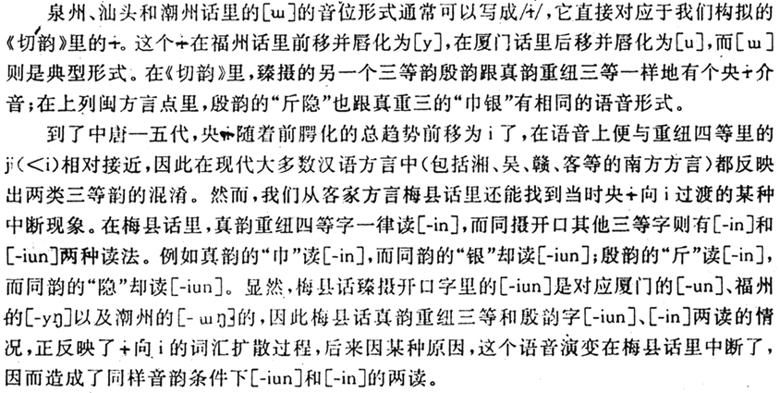

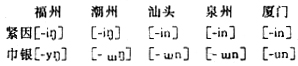

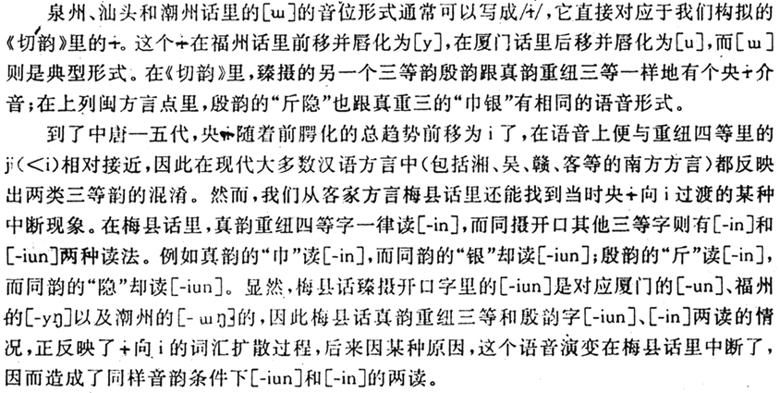

2.2 在域外方言里,

前移为i的发展也在不同语音层里有所表现。日语里的吴音是较早借自汉语的,它与《切韵》音被称为“吴音”也许不无联系。在吴音里,汉语的

介音并没有直接的反映,但从它表现带

的音节是用非前元音这一点上还是可以看出端倪的。试比较各韵字在日语吴音和汉音里的不同读音: 巾斤建严品肺疆 居 弓九 优 吴音 kon kon kon gon bon hoi kō ko kūkuu 汉音 kin kin ken gen hin hai kiō kio kiū kiu iū

。⑤然而,到了中唐—五代时,重纽四等的前i介音变成了ji,而三等韵的央

。⑤然而,到了中唐—五代时,重纽四等的前i介音变成了ji,而三等韵的央 介音则前移为i介音了。这里要讨论的是央

介音则前移为i介音了。这里要讨论的是央 介音的情况以及它的发展。 2.1 在保留较早传统的闽方言里,两类三等介音都得到了保留。例如真韵四等里的“紧因”和真韵三等的“巾银”有不同的读法:

介音的情况以及它的发展。 2.1 在保留较早传统的闽方言里,两类三等介音都得到了保留。例如真韵四等里的“紧因”和真韵三等的“巾银”有不同的读法:

2.2 在域外方言里,

2.2 在域外方言里, 前移为i的发展也在不同语音层里有所表现。日语里的吴音是较早借自汉语的,它与《切韵》音被称为“吴音”也许不无联系。在吴音里,汉语的

前移为i的发展也在不同语音层里有所表现。日语里的吴音是较早借自汉语的,它与《切韵》音被称为“吴音”也许不无联系。在吴音里,汉语的 介音并没有直接的反映,但从它表现带

介音并没有直接的反映,但从它表现带 的音节是用非前元音这一点上还是可以看出端倪的。试比较各韵字在日语吴音和汉音里的不同读音: 巾斤建严品肺疆 居 弓九 优 吴音 kon kon kon gon bon hoi kō ko kūkuu 汉音 kin kin ken gen hin hai kiō kio kiū kiu iū

的音节是用非前元音这一点上还是可以看出端倪的。试比较各韵字在日语吴音和汉音里的不同读音: 巾斤建严品肺疆 居 弓九 优 吴音 kon kon kon gon bon hoi kō ko kūkuu 汉音 kin kin ken gen hin hai kiō kio kiū kiu iū