云南省图书馆机构用户,欢迎您!

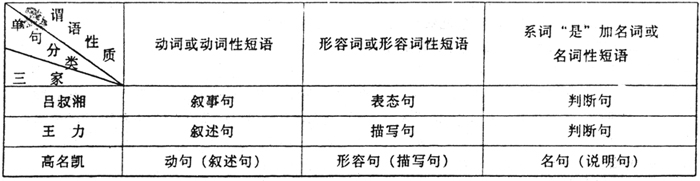

吕、王、高三家对于句型研究的贡献,还具体表现在以下几个方面: §1.他们虽然都没有明确列出“主谓谓语句”一项,但在分析描写中都谈到了句子形式可以做谓语。 例如:吕叔湘在“表态句”一节中指出:“有时谓语本身是个表态句,如:中国地大物博。甚至是一个叙事句,如:院子里那棵桂花清香扑鼻。”(《中国文法要略》第56页。以下简称《要略》) 又如:王力在“叙述句”一节中说道:“句子形式可用如叙述词,如我肚子饿了。/我头疼。”(《中国现代语法》第44页。以下简称《现代语法》)在“描写句”一节中又谈到“句子形式可用如描写词,例如:凤姐儿嘴乖。/狗儿名利心重。”(同上,第49页) 高名凯在“包孕句”一节中讲到了“句子形式做名句的谓语”,例如:马列主义的一个基本观点,就是客观决定主观。①(《汉语语法论》第416页。以下简称《论》)这说明他意识到了句子形式可以当作谓语来使用。 三位先生以上对于句子形式作谓语的阐述与描写,为“主谓谓语句”句型的确立,奠定了基础。 §2.三家在著作中都触及了非主谓句。 非主谓句的探索源于《马氏文通》。马氏在书中总结出三种没有起词的句式:(1)“大抵议论句读皆泛指,故无起词,此则华文所独也。”(2)“无属动字,本无起词,‘有’、‘无’两字,间亦同焉。”(3)“命戒之句,起词可省。” 吕、王、高三先生无一例外地受到马氏的影响,分析上则更为精细。 吕先生在书中指出:“确有些句子里动词是没有起词的:第一类是表自然现象的,如:下雨,出太阳。第二类是一些动词,在意义上不容许有起词的,如:现在轮到你做主人了。”(《要略》第30页)吕叔湘还受到《马氏文通》“无属动字,本无起词,‘有、无’两字,间亦同焉”研究的启发,在单句的分类中专门列出了“有无句”一项。 王力先生在书中明确使用了“无主句”这一术语,他说:“有时候,主语非但不是显然可知的,而且恰恰相反,它是不可知的。”“或虽可以勉强补出主语,也很不自然,例如:下雨了。/不怕慢,只怕站。”(《现代语法》第35页) 高先生把非主谓句叫做“绝对句”,并讲道:“绝对句有四种:(一)叙述天时的变化的。如:刮西北风。(二)用绝对动词‘有’的。如:花园里有一棵大桃树。(三)用绝对动词‘来、去、起、生’之类的。如:客厅里来一个生人。(四)叙述风俗习惯的。如:端牛节斗龙舟。”(《论》第398页) 三家对于非主谓句的论述充实了汉语句型研究。但是,他们存在着一个共同的不足之处,就是仅仅指出了动词性非主谓句,而未指出形容词性非主谓句(如:对!/好!)和名词性非主谓句(如:多么壮丽的山河啊!/蛇!)。高名凯甚至断言:“在汉语的三种句子里,只有动句可能根本上没有或不需要主语,名句和形容句都只能够省略主语,而不能够根本上没有或不需要主语。”(《论》第397页) 我们以为,产生以上不足的原因,在于三家早期都没有冲破传统语法研究的樊篱,他们对于现代语言学意义上的语用、语境注意不够。而形容词、名词性非主谓句只有在语境、语用的具体分析中才能够被揭示出来。 §3.包孕句。 高先生认为:“任何一个句子,只要中间含有一个句子形式的,就叫做包孕句。”如:你忘了你自己是怎么样一个人啦!/这是我们办事的规矩。(《论》第415页) 吕先生认为:“句子可以分别‘简句’和‘繁句’:只包含一个词结的是简句,含有两个或更多的词结的是繁句,如:饭后散步可以帮助消化。/我早知道他不会来。(《要略》第88页)吕叔湘把包孕句称为“繁句”,是从句子结构的繁简角度讲的。

吕、王、高三家对于句型研究的贡献,还具体表现在以下几个方面: §1.他们虽然都没有明确列出“主谓谓语句”一项,但在分析描写中都谈到了句子形式可以做谓语。 例如:吕叔湘在“表态句”一节中指出:“有时谓语本身是个表态句,如:中国地大物博。甚至是一个叙事句,如:院子里那棵桂花清香扑鼻。”(《中国文法要略》第56页。以下简称《要略》) 又如:王力在“叙述句”一节中说道:“句子形式可用如叙述词,如我肚子饿了。/我头疼。”(《中国现代语法》第44页。以下简称《现代语法》)在“描写句”一节中又谈到“句子形式可用如描写词,例如:凤姐儿嘴乖。/狗儿名利心重。”(同上,第49页) 高名凯在“包孕句”一节中讲到了“句子形式做名句的谓语”,例如:马列主义的一个基本观点,就是客观决定主观。①(《汉语语法论》第416页。以下简称《论》)这说明他意识到了句子形式可以当作谓语来使用。 三位先生以上对于句子形式作谓语的阐述与描写,为“主谓谓语句”句型的确立,奠定了基础。 §2.三家在著作中都触及了非主谓句。 非主谓句的探索源于《马氏文通》。马氏在书中总结出三种没有起词的句式:(1)“大抵议论句读皆泛指,故无起词,此则华文所独也。”(2)“无属动字,本无起词,‘有’、‘无’两字,间亦同焉。”(3)“命戒之句,起词可省。” 吕、王、高三先生无一例外地受到马氏的影响,分析上则更为精细。 吕先生在书中指出:“确有些句子里动词是没有起词的:第一类是表自然现象的,如:下雨,出太阳。第二类是一些动词,在意义上不容许有起词的,如:现在轮到你做主人了。”(《要略》第30页)吕叔湘还受到《马氏文通》“无属动字,本无起词,‘有、无’两字,间亦同焉”研究的启发,在单句的分类中专门列出了“有无句”一项。 王力先生在书中明确使用了“无主句”这一术语,他说:“有时候,主语非但不是显然可知的,而且恰恰相反,它是不可知的。”“或虽可以勉强补出主语,也很不自然,例如:下雨了。/不怕慢,只怕站。”(《现代语法》第35页) 高先生把非主谓句叫做“绝对句”,并讲道:“绝对句有四种:(一)叙述天时的变化的。如:刮西北风。(二)用绝对动词‘有’的。如:花园里有一棵大桃树。(三)用绝对动词‘来、去、起、生’之类的。如:客厅里来一个生人。(四)叙述风俗习惯的。如:端牛节斗龙舟。”(《论》第398页) 三家对于非主谓句的论述充实了汉语句型研究。但是,他们存在着一个共同的不足之处,就是仅仅指出了动词性非主谓句,而未指出形容词性非主谓句(如:对!/好!)和名词性非主谓句(如:多么壮丽的山河啊!/蛇!)。高名凯甚至断言:“在汉语的三种句子里,只有动句可能根本上没有或不需要主语,名句和形容句都只能够省略主语,而不能够根本上没有或不需要主语。”(《论》第397页) 我们以为,产生以上不足的原因,在于三家早期都没有冲破传统语法研究的樊篱,他们对于现代语言学意义上的语用、语境注意不够。而形容词、名词性非主谓句只有在语境、语用的具体分析中才能够被揭示出来。 §3.包孕句。 高先生认为:“任何一个句子,只要中间含有一个句子形式的,就叫做包孕句。”如:你忘了你自己是怎么样一个人啦!/这是我们办事的规矩。(《论》第415页) 吕先生认为:“句子可以分别‘简句’和‘繁句’:只包含一个词结的是简句,含有两个或更多的词结的是繁句,如:饭后散步可以帮助消化。/我早知道他不会来。(《要略》第88页)吕叔湘把包孕句称为“繁句”,是从句子结构的繁简角度讲的。